飲食店の倒産、廃業が増加?~飲食業界の現状と生き残りのための戦略とは?飲食業界の倒産、廃業を加速させる要因と生き残り戦略

日本の飲食店業界は廃業の危機!競争激化、人材不足、物価高騰…生き残りをかけた戦いが繰り広げられています。倒産を回避するための資金繰り支援、助成金、補助金などの活用法を解説。2025年に向け、変化に対応し、持続可能な経営を目指す飲食店必見の情報です!

💡 2023年の飲食業倒産件数は急増。特に宅配・持ち帰りサービス業で倒産が増加。

💡 倒産の主な原因は販売不振。コロナ関連支援の縮小も影響。

💡 生き残りのためには、資金繰り、人材確保、マーケティング戦略が重要。

本日は、飲食業界の現状と課題について掘り下げていきます。

厳しい現実を乗り越えるために、何をすべきか、一緒に考えていきましょう。

飲食業界の現状と課題

飲食店の厳しい現実!廃業率が高い理由は?

競争激化、景気変動、流行への影響。

飲食業界は、コロナ禍や経済状況の変化により、厳しい状況に置かれています。

倒産件数の増加や、廃業率の高さが問題となっています。

✅ 2023年1月から5月までの飲食業倒産件数は337件と急増し、前年同期比で73.7%増。特に、宅配・持ち帰り飲食サービス業で倒産増加が顕著で、コロナ禍の需要増による参入後の淘汰が進んでいる。

✅ 倒産の原因として「販売不振」が8割を占め、コロナ関連倒産の割合も約7割と高い。コロナ関連支援の縮小により、小規模・零細企業の倒産が増加し、食材費や光熱費の高騰も経営を圧迫。

✅ 業種別では「酒場・ビヤホール(居酒屋)」のコロナ関連倒産構成比が最も高く、人流回復後も売上減少に苦戦している。資本金別では1千万円未満の小規模倒産が大幅に増加している。

さらに読む ⇒東京商工リサーチ出典/画像元: https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1197710_1527.html倒産原因の多くが販売不振であること、また、コロナ関連倒産の割合が高いことは、飲食店の経営がいかに不安定であるかを示唆していますね。

かつて活況を呈した日本の飲食店業界は、現在、厳しい現実と向き合っています。

近年、廃業率の高さが際立っており、新規開業から数年で半数以上が閉店に追い込まれています。

特に居酒屋、ラーメン店、西洋料理店など、競争が激しく、景気変動や外出自粛の影響を受けやすい業態が苦戦しています。

中小企業庁の調査によれば、飲食業の廃業率は全業種で最も高い5.6%を記録し、開業率も17.0%と高い水準を維持しています。

これは、流行に左右されやすく、異業種からの参入も多いことが要因と考えられます。

2017年には、外食産業が活況を呈していたにも関わらず、多くの飲食店が倒産しました。

この背景には、競争激化や、コンビニやスーパーの惣菜、宅配サービスの普及といった外部要因も影響しています。

飲食店経営は参入しやすい一方で、競争が激しく、生き残ることが難しいビジネスモデルであると言えるでしょう。

倒産件数はコロナ禍での支援策により一時的に減少しましたが、2022年には宅配・持ち帰り業態で倒産が急増しました。

これは、需要増加を見込んで参入した企業が増え、競争が激化したためです。

なるほど。飲食業界は、本当に厳しい状況ですな。コロナ禍での需要増からの淘汰、支援縮小による小規模企業の苦戦…これは、早急な対策が必要だ!

廃業を加速させる要因

飲食店廃業、最大の理由は? 資金繰り悪化? 人材不足?

運転資金不足、人材不足、経営ノウハウ不足など。

資金繰りの悪化、人材不足、経営ノウハウの不足など、飲食店が廃業に至る要因は多岐にわたります。

これらの要因がどのように影響しているのかを見ていきましょう。

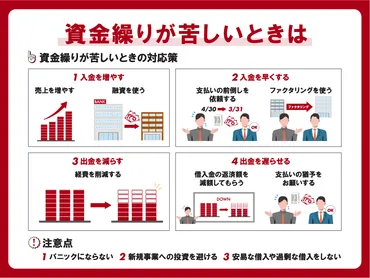

✅ 資金繰りが苦しい状況とは、収入よりも支出が多い状態であり、その原因は適切な資金管理の欠如にある。

✅ 資金繰りが苦しい場合は、入金を増やす、早くする、出金を減らす、遅らせるなどの対策が有効であり、融資やファクタリング、リスケジュールなども検討できる。

✅ 資金繰り悪化の原因を正確に把握するため、専門家や外部機関の支援を受け、公的融資制度や専門家派遣制度などを活用することも重要である。

さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/15014568資金繰りの悪化は、経営の根幹に関わる問題ですね。

資金管理の重要性が改めて認識出来ます。

運転資金の不足は、事業計画の甘さも原因の一つと考えられますね。

飲食店が廃業に至る主な要因は多岐にわたります。

資金繰りの悪化は、運転資金の不足、固定費の高騰が原因となり、経営を圧迫します。

人材不足は、人件費増加や人手不足を引き起こし、店舗運営を困難にします。

経営ノウハウの不足は、計画性の欠如や判断ミスを招き、集客・マーケティング不足は、顧客獲得の失敗に繋がります。

初期投資額が大きいこと、ランニングコストの高さ、そして経営環境の変化に対応するためのリニューアル費用なども、経営を圧迫する要因となります。

中でも、運転資金の不足は、綿密な事業計画と収支予測の重要性を示唆しています。

60歳以上の経営者と60歳以下の経営者で、廃業率に違いがある可能性も示唆されています。

人口減少や高齢化が進む地域では、特に立地条件が悪化しやすく、廃業率を高める要因となります。

これらの要因が複合的に作用し、飲食店の経営を困難にしています。

ほえ〜、資金繰りって大事なんだね!運転資金不足ってことは、ちゃんと準備してなかったってことだべ?ちゃんと計画立てないとダメってことだね!

次のページを読む ⇒

飲食店の経営課題を克服!資金繰り、人手不足、競争激化… 支援策を活用し、2025年に向けた持続可能な経営戦略を解説。補助金、助成金、給付金を徹底解説!