デジタル疲労との戦い:ニューノーマル時代の働き方改革?(働き方改革、デジタル疲労、Zoom疲れ?)デジタルワーク時代の心と体の健康を守るために

コロナ禍で普及したテレワーク。その影で、Zoom疲れやメンタルヘルスの不調が深刻化!デジタルデバイス過多による脳への負担、仕事とプライベートの境界線曖昧化も問題に。企業のテレワーク導入事例から、ウェルネスとの両立、デジタルデトックスの重要性、Zoom疲れ対策まで、健康的な働き方へのヒントが満載。変化に対応し、心身ともに健やかな働き方を実現しよう!

オンライン会議の落とし穴

オンライン会議のストレス原因は?心身への影響とは?

身体的負担、目の疲れ、コミュニケーションの難しさなど。

オンライン会議は効率的である一方、人間関係の希薄化やストレスの増加といった課題も存在します。

今回は、オンライン会議における落とし穴について見ていきます。

公開日:2022/01/11

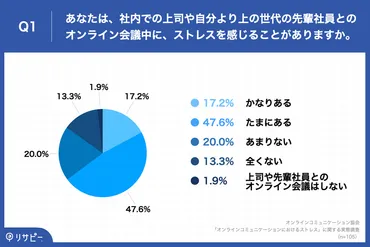

✅ 20代ビジネスパーソンの約6割が、上司など上の世代とのオンライン会議やチャットにストレスを感じている。

✅ オンライン会議ではコミュニケーションの「間」の難しさ、チャットではレスポンスの遅さなどがストレスの原因となっている。

✅ チャットの活用は職場の生産性向上に繋がると考える人が多く、状況に応じて電話とチャットを使い分けたいという意向が強い。

さらに読む ⇒オンラインコミュニケーションに関する調査、研修、セミナーを行う一般社団法人オンラインコミュニケーション協会です。出典/画像元: https://onlinecommunication.jp/234/オンライン会議のメリットとデメリットを両方理解することが出来ました。

コミュニケーションの難しさや、技術的なトラブルなど、様々な問題がありますね。

オンライン会議は、時間と場所の制約を減らし、コスト削減や環境への配慮に繋がるなど、ビジネスの効率化を促進する一方で、人間関係の希薄化、体調不良、ストレスの増加といった課題も孕んでいます。

長時間の座りっぱなしによる身体的負担、画面の見過ぎによる目の疲れや睡眠障害、コミュニケーションの難しさ、技術的なトラブル、プライバシーの問題などがストレスの原因として挙げられています。

これらの要因は、集中力の低下や誤解の発生、ひいては健康問題の悪化にも繋がりかねません。

オンライン会議って、やっぱり難しいわよね。相手の顔が見えにくいから、ちょっとした表情の変化とかも分かりにくいし。なんか、伝わらないこととかも多くて、イライラすることもあるのよね。

新しい働き方への組織的アプローチ

テレワーク導入、成功の鍵は?目的と課題の明確化!

自社の意義を明確にし、経営課題と関連付けること。

企業が新しい働き方を導入する際に、どのような組織的アプローチが有効なのでしょうか。

A社の事例を参考にしながら、そのポイントを見ていきましょう。

✅ コロナ禍でのテレワーク普及を受け、企業は「新しい働き方」を仕組みとして設計し、自社の意義・目的を明確化し、社員の意向も踏まえた最適な施策を検討・導入する必要がある。

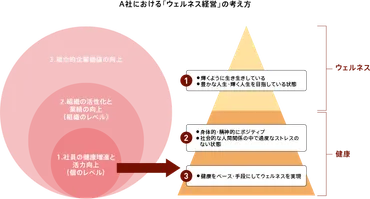

✅ A社は、市場動向、競合動向、自社の状況の3つの観点からテレワークの意義を明確化し、人材確保・維持と競合他社への遅れを取らないことを目指した。

✅ A社は、テレワークが社員のウェルネスに与える影響(活力、心身の状態、人間関係)に着目し、ネガティブな影響を低減するための対応を検討した。

さらに読む ⇒ホーム|厚生労働省出典/画像元: https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/it/example_01.html企業が新しい働き方を導入する際のポイントを理解することが出来ました。

自社の目的を明確化し、従業員のウェルネスに配慮した施策を行うことが重要ですね。

企業は、コロナ禍でのテレワーク普及を受け、これまでの働き方を見直し、新しい働き方を設計する必要があります。

その際に重要なのは、単なる個別施策の導入ではなく、自社にとってのテレワークの意義や目的を明確化し、経営課題との関連性を明確にすることです。

神奈川県のA社の事例では、IT人材不足や人材流動性、競合他社の制度などを踏まえ、人材の確保・維持と競争力維持を目的としてテレワークを導入しました。

また、テレワークとウェルネスを紐づけ、従業員の活力や心身の状態、人間関係への影響を考慮して、ウェルネスへのネガティブな影響を低減する対策を検討することが重要です。

企業がテレワークを導入するって、ただ場所を変えるだけじゃダメなんだよな。人材確保とか、競合との差別化とか、色々な目的があるんだ。社員の健康も考えて、長期的な視点で戦略を立てないと、成功しないよね!

デジタル時代の休息と対策

デジタル疲労対策、具体的に何すればいい?

アクティブ・レスト、デジタルデトックス、Zoom対策!

デジタル時代において、心身の健康を保つためには、適切な休息が不可欠です。

今回は、デジタルデトックスの方法や、Zoom疲れへの対策など、様々な休息方法を見ていきましょう。

✅ デジタルデトックスは、デジタル機器の使用時間増加による心身への悪影響を軽減するために、一定期間デジタル機器から離れる取り組みです。

✅ デジタルデトックスの方法として、自然豊かな環境でのキャンプや旅行、お寺でのプチ出家体験、ホテルステイなどが挙げられます。

✅ 自宅でも、スマホの持ち込み制限など、小さな習慣からデジタルデトックスを始めることができます。

さらに読む ⇒野村證券|資産運用のご相談、株式・投資信託・債券をはじめ資産運用コンサルティングの証券会社出典/画像元: https://www.nomura.co.jp/wealthstyle/article/0030/デジタルデトックスや、Zoom疲れへの対策について、具体的な方法を学ぶことができました。

意識してデジタルデバイスから離れる時間を作ることは、とても大切ですね。

組織レベルでは、従業員のデジタル疲労を軽減するために「アクティブ・レスト(能動的な休息)」を促し、デジタルデトックスを導入することが有効です。

デジタル時代における適切な「休み方」に関する知識を従業員に提供し、Zoom疲れへの対策を講じることも重要です。

具体的には、画面サイズの調整や外付けキーボードの使用、自己表示の非表示機能の活用、会議中の音声のみの時間確保などが有効です。

Web会議のメリットを享受しつつ、健康的な働き方を実現するためには、変化するビジネス環境に適応できるマインドセットを持つことが求められています。

デジタルデトックスって、なんか良さそう!あたしも、スマホばっかり見てるから、ちょっと距離を置く時間を作ろうかな。Zoom疲れも、画面とか色々工夫できるんだね!

デジタルワークは、私たちの働き方を大きく変えましたが、同時に新たな課題も生み出しました。

この記事を通して、デジタル疲労への対策を学び、健康的に働きましょう。

💡 デジタルワークにおける精神的健康と燃え尽き症候群への対策の重要性。

💡 Zoom疲れの原因と、その対策を理解し、実践することの重要性。

💡 新しい働き方を導入する際の組織的アプローチと、デジタル時代における休息方法の重要性。