米価はなぜ高い?令和の米騒動と、日本のコメ事情はどうなっているの?米の価格高騰の裏側と、政府の対策

日本の米を取り巻く現状を徹底解説!生育状況から流通、価格、政府の対策まで、最新情報を網羅。令和の米騒動を経て、競争激化と価格高騰が続く米市場の課題を浮き彫りに。JA農協の戦略、気候変動の影響、そして今後の日本の稲作が抱える問題点とは?消費者と生産者の両方に役立つ、米に関する包括的な情報を提供します。

減反政策の過去と現在

減反政策廃止後、日本の稲作はどうなる?

米価変動と競争激化の中、農家の課題克服が鍵。

減反政策の過去と現在について解説します。

政策の目的、廃止に至った経緯、そして廃止後の影響について詳しく見ていきます。

✅ 米の需給問題は、減反政策、気候変動、高齢化、食生活の変化、インバウンド需要の増加など、様々な要因が複合的に絡み合って生じた深刻な課題である。

✅ 供給面では、減反政策や気候変動、労働力不足、コスト上昇などが生産に影響を与え、需要面では、食生活の多様化と人口減少により長期的な減少傾向の中、インバウンド需要などの増加により変動が激化している。

✅ 安定供給には、持続可能な農業構造の再構築、需要変動に応じた在庫戦略、迅速な政策判断が不可欠であり、消費者と生産者の信頼を繋ぐ調整機能の強化が求められる。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=82236?site=nli減反政策の廃止は、米の需給に大きな変化をもたらしたんですね。

今後の稲作の課題についても、深く考えさせられます。

1971年から2018年まで実施された減反政策は、米の過剰生産を抑制し、米価を安定させる目的で導入されました。

しかし、政府の財政負担増、TPPを背景とした国際競争力の強化、そして農家の弱体化といった問題が浮上し、減反政策は廃止されました。

減反政策の廃止後、農家は自由に作付け計画を立てられるようになり、競争力向上が期待されています。

しかし、米価変動のリスクや価格競争の激化も発生しています。

2018年の廃止後、2024年の米不足と価格高騰を招いた「令和の米騒動」が起き、減反政策への批判も出ましたが、問題は複雑で、今後の日本の稲作は、農家が直面する課題をどう乗り越えるかにかかっています。

減反政策って、なんか難しそうだけど…結局、米の値段が高くなってるってことよね?

米価高騰の裏側

高知の新米高騰、一体なぜ?JAの強気価格と政府の農業改革の関係は?

JAの高額概算金と、政府改革の遅れが影響しています。

米価高騰の裏側について解説します。

高知県産の新米「よさこい美人」を例に、価格高騰の要因を探ります。

✅ 高知県産の新米「よさこい美人」が高値で販売されている背景には、JA農協が農家に提示する概算金の上昇があり、これが米の卸売価格、ひいては消費者の購入価格を押し上げている。

✅ 農林水産省はコメの増産を見込むも、JA農協は猛暑と水不足による被害粒の増加で流通量が減ると予測。小泉農水相は備蓄米の販売期限を延長するも、その効果は限定的で、輸入も自民党農林族の反対により困難な状況。

✅ 来年秋の価格低下も期待薄で、小泉農水相は減反維持に後退し、減反補助金も増加しているため、コメの価格は高止まりする可能性が高い。

さらに読む ⇒ニフティニュース出典/画像元: https://news.nifty.com/article/magazine/12179-4442807/JA農協の対応や、政府の対応など、様々な要因が絡み合って、米価が高騰しているんですね。

今後の動向が心配です。

高知県産の新米「よさこい美人」が高値で取引されている背景には、JA農協が高水準の概算金を農家に提示していることがあります。

これは、市場価格を維持しようとする自民党農林族の意向が影響しており、政府による農業改革が阻まれているためです。

JA農協は、他業者との集荷競争に敗れた経験から、例年よりも早い段階で、かつ高額な概算金を提示し、卸売価格と消費者の購入価格を押し上げています。

農水省は増産を見込んでいるものの、猛暑と水不足による被害で、実際の消費可能なコメの量は減少する可能性があります。

政府は備蓄米の販売期限を延長しましたが、その効果は限定的であり、輸入による価格抑制も困難な状況です。

高値で売れるんなら、農家は嬉しいだろうけど、消費者としては困るよねー。何か良い方法、ないのかな。

令和のコメ騒動と今後の課題

令和のコメ騒動、何が価格高騰の根本原因?

需給ギャップと流通構造の変化。

令和のコメ騒動と、今後の課題について解説します。

需給ギャップや、米価高騰の原因、そして今後の展望について詳しく見ていきます。

✅ 経済総合アクセスランキングでは、同僚の昇進に焦る現代人の悩みに対するアドバイスや、テスラ取締役会によるマスク氏への巨額報酬案などが注目を集めた。

✅ 小林製薬によるクリームの回収や、ネット上での特定の車に対する批判とその反響といった、身近な話題も上位にランクインした。

✅ 雑誌経済アクセスランキングでは、次期総裁選の動向や、日本の現状に関する分析記事、退職金に関する話題などが読者の関心を集めた。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/articles/c407f19f78676ca0efe03ecd9a635db8d80ebc09令和のコメ騒動は、様々な要因が複雑に絡み合った結果なんですね。

今後の動向を注視し、適切な対策を講じる必要がありそうです。

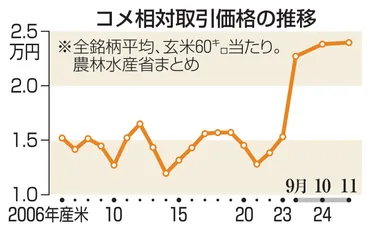

令和のコメ騒動では、令和4・5年産の需給ギャップが合計65万トンに達し、これが価格高騰の主因と考えられています。

このギャップは、計画段階での生産不足、実際の生産量の減少、需要の増加によって構成されています。

2025年に入り、米価格は高騰を続けており、2023年度におけるコメ需要の急回復が原因の一つとして考えられます。

農林水産省の実績によると、2025年1月時点でのコメ在庫は増加傾向にある一方、集荷業者の在庫は大幅に減少しており、生産者による直接販売や新規参入業者の増加が大きく影響していると考えられます。

集荷業者を経由しない流通が増加していることも、政府の米価抑制策が効きにくくなっている要因です。

また、消費者物価指数におけるコメの価格上昇率は高く、他の穀物と比較しても際立っています。

これらの状況から、コメ価格高騰は、政府による備蓄放出だけでは解決せず、需要の変動や流通構造の変化にも対応する必要があることが示唆されています。

コメ騒動って、なんか物騒な響きだね。昔みたいに、米が手に入らない!なんてことにはなってほしくないよ。

本日の記事では、米価高騰の背景にある様々な要因と、今後の課題についてご紹介しました。

今後の米の動向に注目していきましょう。

💡 米価高騰の要因は多岐にわたり、需給バランスの変化、政府の政策、流通構造の変化などが複雑に絡み合っています。

💡 減反政策の廃止や、JA農協の対応など、過去の政策や現在の状況が、米価に大きな影響を与えています。

💡 今後の課題として、需要の変動に対応できる柔軟な流通構造の構築や、持続可能な農業の実現が求められます。