スウェーデンの子育て天国?:充実した家族政策と育児休業制度(?)育児先進国スウェーデンの家族政策とワークライフバランス

スウェーデンは、手厚い家族政策とワーク・ライフ・バランスを両立する社会の先進国!男性の育児休業取得率90%超えを誇る秘訣は?「パパ・クオータ制」導入、祖父母の育児休暇制度など、育児を社会全体で支える仕組みが注目を集めています。高給付水準とジェンダー平等の理念に基づいた制度設計は、日本の育児休暇制度にとって示唆に富む!

制度の裏側:ワークライフバランスと企業の対応

スウェーデンの育児休業、なぜ職場に優しい?

分担・自動化・制度で、誰かが休んでも大丈夫!

スウェーデンでは、育児休業が社会全体で受け入れられやすい環境が整っています。

企業は、育児休業を取得する社員をサポートするために、どのような工夫をしているのでしょうか。

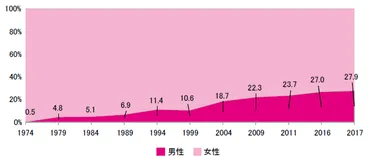

✅ スウェーデンは、早くから子どもの福祉を重視した家族政策や労働者の権利を保障する労働環境を整備し、男女の仕事と育児の両立を支援。3歳から6歳児を持つ母親の就業率が83.6%、父親の育児休業取得率が88.5%と高く、合計特殊出生率も1.78と高い水準を維持している。

✅ 労働環境の整備として、週40時間以下の労働時間や年間5週間の有給休暇が保障されている。1920年代から育児休業関連政策が始まり、両親休暇の期間延長、父親の月の導入、子どもの看護休暇の拡充などが行われ、育児と仕事の両立を支援する制度が発展してきた。

✅ スウェーデンにおける両立支援制度は、労働環境の整備と、育児休業関連制度の両輪で成り立っており、男女間の就業率の差が少ないという特徴がある。本稿では、これらの制度の成り立ちを概観し、育児休業関連制度の詳細について解説する。

さらに読む ⇒独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)出典/画像元: https://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2018/12/sweden.htmlスウェーデンの企業は、誰かが休んでも仕事が回る体制を構築しているんですね。

仕事の可視化や、チームでの分担など、日本も見習うべき点が多いと感じます。

スウェーデンでは、育児休業が社会的にも職場でも受け入れられやすい環境が整っています。

長期休暇取得を前提とした「誰かが休んでも仕事が回る体制」を構築し、仕事の可視化、社員の能力向上、マニュアル整備、自動化を進めています。

育児休暇中の業務は、チームでの分担や臨時スタッフの雇用によってカバーされることも多く、解雇が難しいため、臨時スタッフを雇用し、その後正社員として採用するケースもあります。

また、子供が病気になった際のVAB制度など、子育てを優先する社会的な仕組みも整っています。

へえー、スウェーデンの会社ってすごいね!子供が病気の時とか、周りが助けてくれるって、本当に助かるよね!

北欧の家族像:子育てをチームで

デンマークのパパたちは育休をどう捉えている?

子育てのスタート、チームでの取り組み。

北欧諸国では、父親も育児休暇を取得することが一般的です。

育児休暇は、家族の多様性に対応する制度へと変化しています。

その実態を見ていきましょう。

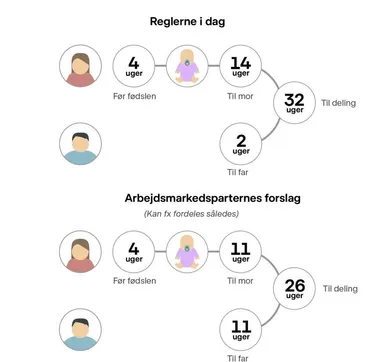

✅ デンマークをはじめとする北欧諸国では、育児休暇制度が充実しており、国から給付金を受け取れるため、フリーランスでも利用可能。給付額は収入に応じて決定され、上限はあるものの、多くの人が育休中の収入を維持できる。

✅ 父親の育児休暇取得が一般的であり、企業による給与全額支給制度も利用されている。デンマークでは、父親が全く育休を取らないケースは稀で、育児休暇は子供が9歳になるまで分割して取得することも可能。

✅ 父親が育児休暇を取得することで、子供の発達に良い影響を与え、父親自身の幸福感も高まる。北欧では、育児休暇は母親だけでなく父親も平等に取得する権利として認識されており、家族の多様性に対応した制度へと変化している。

さらに読む ⇒BuzzFeed出典/画像元: https://www.buzzfeed.com/jp/yokoinoue/nordic-paternity-leaveデンマークでも父親の育休取得が当たり前になっているんですね。

育児休業の日数には男女差があるとのことですが、それでも、日本よりは制度が充実していると感じます。

北欧諸国では、ワーク・ライフ・バランスが文化として定着しており、男性の育休取得が一般的です。

デンマークでは、父親に9週間のパパ・クオータ制が導入され、育休取得はもはや当たり前になっています。

デンマーク在住の父親たちは、育休を子育てのスタートと捉え、家事・育児を分担ではなくチームとして取り組んでいます。

女性が約70%を占めるものの、育児休業の日数には男女差が見られ、育児休業制度の充実度は日本が学ぶべき点がたくさんあります。

なるほど、北欧のパパたちは、育休を子育てのスタートって捉えてるんだ!まるでチームみたいだね!素晴らしい!

日本への示唆:育児休暇制度の課題と展望

日本の育児休暇、スウェーデンとの差は?課題と解決策は?

取得率低く、制度見直し必要!スウェーデンがモデル。

日本はジェンダーギャップ指数で低い評価を受けていますが、ジェンダー平等の先進国であるスウェーデンやアイスランドから、私たちが学ぶべき点は何でしょうか。

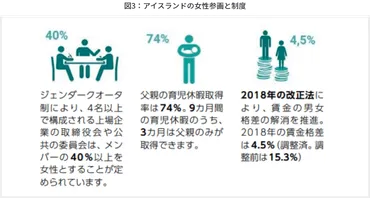

✅ 世界銀行の「女性・ビジネス・法律」指数で日本はOECD加盟国中最下位、ジェンダーギャップ指数でも147か国中115位と低く、ジェンダー平等が進んでいる国との差が浮き彫りになっている。

✅ ジェンダー平等の先進国アイスランドでは、ジェンダークオータ制により企業役員における女性比率を向上させ、男性の育児休暇取得を促進する制度設計が行われている。

✅ 日本は男性の育児休暇取得率が低く、女性の政治・経済参画も遅れているため、法整備や制度改革、意識改革を通じてジェンダーギャップを解消していく必要がある。

さらに読む ⇒株式会社イー・ファルコン出典/画像元: https://www.e-falcon.co.jp/column/hr/gender日本の育児休暇制度は、スウェーデンと比較して課題が残っていますね。

給付水準や、ジェンダー平等の理念に基づいた制度設計は、日本も参考にすべき点ですね。

日本では、男性の育児休暇取得率は低く、キャリアへの影響が懸念されるなど、スウェーデンと比較して課題が残っています。

スウェーデンの高い給付水準とジェンダー平等の理念に基づいた制度設計は、日本の育児休暇制度にとって重要な示唆を与えています。

スウェーデンでは、育児休暇取得が一般的で、高い生産性にも繋がっています。

日本では、長期的な視点での仕事のやり方を見直す必要があり、自治体が育児政策を検討する上での良いモデルとなっています。

祖父母が育児休暇を取得できる新制度は、育児を家庭内の問題ではなく、社会全体で取り組む姿勢を示しており、今後の動向が注目されます。

日本の現状と比べると、スウェーデンはすごいね!ジェンダーギャップを解消するために、もっと色々な制度改革が必要だと思うな。

スウェーデンの育児休業制度は、手厚い経済的支援と、社会全体でのサポートが特徴的でした。

日本も、育児休業制度を見直し、より良い社会を目指すべきです。

💡 スウェーデンは、出産・育児を経済的に支援し、両親が共に育児に参加しやすい環境を整えている。

💡 父親の育児参加を促す「パパ・クオータ制」の導入など、育児休業取得を推進するための制度設計がされている。

💡 企業は、長期休暇取得を前提とした体制を構築し、ワーク・ライフ・バランスを重視している。