日本の賃金と生産性の課題?~実質賃金マイナスと打開策とは?~実質賃金マイナスと課題

日本の賃金と生産性の乖離、その深層を探る!1970年代からの推移を分析し、実質賃金低下の背景にある物価上昇、税負担増、価格転嫁の難しさなどを浮き彫りに。家計への影響、消費の落ち込みといった負のスパイラルを解説し、打開策を提示。最新データに基づき、実質賃金プラス転換の裏側も読み解きます。あなたの生活を守るための情報がここに。

2023年5月:実質賃金の低下と要因

実質賃金5ヶ月連続マイナス!原因と影響は?

物価高騰で生活水準低下。輸入コスト増が要因。

2023年5月には、実質賃金がマイナスを記録しました。

この章では、その具体的な内容と原因、そして家計への影響について解説します。

深刻な問題ですね。

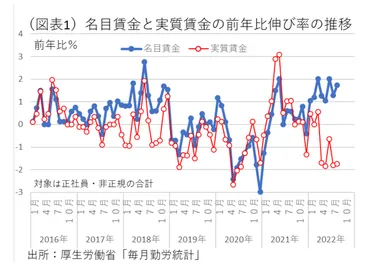

✅ 実質賃金がマイナスになる主な原因は円安であり、円安による物価上昇に対し賃金が追いつかないためである。

✅ 企業は円安による収益増加を一時的なものとみなし、賃上げに消極的であるため、円安は必ずしも賃金上昇に繋がらない。

✅ 実質賃金を上げるためには、生産性上昇が不可欠だが、日本は生産性の変動と賃金の連動性が低く、賃上げが難しい状況にある。

さらに読む ⇒第一生命経済研究所TOPページ出典/画像元: https://www.dlri.co.jp/report/macro/211163.html円安が大きな原因というのは、理解できますね。

企業が賃上げに消極的なのも、影響しているのでしょうか。

中小企業の価格転嫁も、難しいみたいですもんね。

2023年5月分の毎月勤労統計調査によると、実質賃金は5ヶ月連続でマイナスとなり、2.9%の減少を記録しました。

これは、物価上昇が賃金上昇を上回る「賃金低下」の状態を表し、生活水準の低下を意味します。

主な要因として、原油価格高騰と円安による輸入コスト増といったインフレ圧力が挙げられます。

企業はコストを価格に転嫁せざるを得ず、消費者の負担が増加します。

中小企業の価格転嫁の難しさや労働生産性の伸び悩み、労働分配率の低下も、賃金上昇を妨げる要因となっています。

生活が苦しくなる一方だよね。物価は上がるのに、お給料はなかなか増えないし。ほんと、どうしたらいいんだろ。

可処分所得の減少と家計への影響

税金と社会保険料増加で何が?実質購買力はどうなる?

実質賃金が低下し、購買力が落ち込む。

可処分所得の減少は、家計に大きな影響を与えます。

この章では、その現状と、具体的な家計への影響、そして対策について解説していきます。

しっかり聞いていきましょう。

公開日:2025/06/02

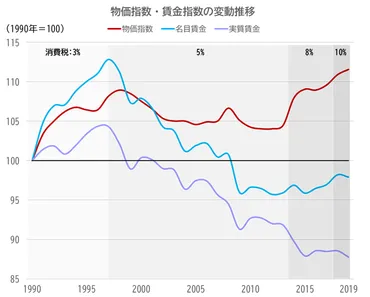

✅ 日本の労働者の月収は過去30年間で減少し、社会保険料や税負担の増加により手取り収入も減少している。

✅ 物価上昇にも関わらず賃金が伸び悩んでおり、実質賃金は1990年比で約88%まで落ち込んでいる。

✅ グローバルな競争力と社員の生活安定のため、生産性向上と人件費配分の増加を通じて、実質賃金の改善が急務である。

さらに読む ⇒株式会社トランストラクチャ出典/画像元: https://www.transtructure.com/hr-data-analysys/personnel_costs/p7403/税金と社会保険料の増加は、家計を圧迫しますよね。

実質賃金の低下は、本当に深刻な問題です。

家計の見直しや資産運用も大切ですね。

税理士さんのアドバイスも必要かもしれません。

可処分所得の減少も大きな問題として浮上しています。

税金と社会保険料の増加がその主な原因であり、過去30年間で社会保険料は50%増加し、消費税も引き上げられました。

名目賃金の上昇分が税負担に相殺され、実質的な購買力が低下しています。

実質賃金の低下は家計に直接的な影響を与え、食費や光熱費などの基本的な支出を圧迫し、貯蓄や将来への投資を困難にします。

さらに、消費の落ち込み、企業の業績悪化、そしてさらなる賃金低下のスパイラルを招く可能性があります。

家計管理としては、無駄な支出の見直し、収入増加の模索、資産運用の有効活用が重要です。

税理士は個別の状況に応じた家計の見直しを提案し、節税対策や資産形成のアドバイスを行います。

手取りが減るって、ほんと困るよな。家計の見直しも大事だけど、根本的な解決には、やっぱり収入を増やすしかないんだよな。

2023年7月:実質賃金のプラス転換と今後の課題

7ヶ月ぶりにプラスの理由は?ボーナス?

夏のボーナスが大きく影響しました。

2023年7月には、実質賃金がプラスに転換しました。

この章では、詳細な内容と、今後の課題について解説します。

ボーナスの影響が大きいみたいですね。

公開日:2025/09/05

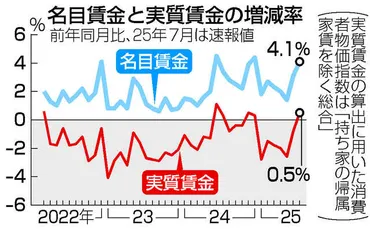

✅ 7月の実質賃金は、物価変動の影響を差し引いて前年同月比0.5%増加し、7ヶ月ぶりにプラスとなった。

✅ 名目賃金にあたる現金給与総額は4.1%増の41万9668円と43ヶ月連続でプラスとなり、ボーナスが7.9%増と全体の伸びを牽引した。

✅ 消費者物価指数は3.6%上昇と高い伸びが続いているものの、前月からは0.2ポイント低下し、厚労省はボーナスの影響がなくなれば、実質賃金は伸び悩むと予測している。

さらに読む ⇒au Webポータル出典/画像元: https://article.auone.jp/detail/1/2/3/216_3_r_20250905_1757029231924113ボーナスの影響でプラスになったのは、よかったですね。

ただ、持続性には不透明感があるとのこと。

今後の動向をしっかり見ていく必要がありそうですね。

2023年7月の毎月勤労統計調査(速報)によると、実質賃金は前年同月比0.5%増と7ヶ月ぶりにプラスに転じました。

これは夏のボーナスが大きく影響した結果です。

名目賃金にあたる現金給与総額は4.1%増と43ヶ月連続のプラスを記録し、内訳としては基本給を含む所定内給与が2.5%増、残業代を含む所定外給与が3.3%増、ボーナスが中心の特別に支払われた給与が7.9%増でした。

しかし、消費者物価指数は3.6%上昇しており、今後の実質賃金の伸びの持続性には不透明感があります。

厚生労働省は、実質賃金のプラスについて、夏のボーナスの影響が大きく、今後もこの傾向が続くかは不透明であると分析しています。

実質賃金は、名目賃金から物価変動の影響を除いた、労働者の購買力を測る指標です。

名目賃金が上昇しても、物価も同様に上昇していれば、実質賃金は変わらない場合があります。

計算方法は、実質賃金指数 = 名目賃金指数 ÷ 消費者物価指数 × 100です。

ボーナスでプラスになったのは嬉しいけど、これからどうなるか、ってのが大事だよね。今後もプラスを維持できるように、なんとかしてほしいもんだね。

本日の記事では、日本の賃金と生産性、そして家計への影響について、様々な角度から解説しました。

今後の動向を注視していきましょう。

💡 1990年代後半以降の賃金と生産性の乖離、実質賃金マイナスの問題、今後の課題を解説

💡 円安の影響による物価上昇と、賃金上昇の鈍化が家計を圧迫している。

💡 実質賃金のプラス転換も、ボーナスの影響が大きく、今後の持続性に課題あり。