日本の賃金と生産性の課題?~実質賃金マイナスと打開策とは?~実質賃金マイナスと課題

日本の賃金と生産性の乖離、その深層を探る!1970年代からの推移を分析し、実質賃金低下の背景にある物価上昇、税負担増、価格転嫁の難しさなどを浮き彫りに。家計への影響、消費の落ち込みといった負のスパイラルを解説し、打開策を提示。最新データに基づき、実質賃金プラス転換の裏側も読み解きます。あなたの生活を守るための情報がここに。

💡 1990年代後半以降、賃金上昇の鈍化と生産性との乖離が課題。

💡 2023年5月には実質賃金が5ヶ月連続マイナスを記録。原因は円安。

💡 2023年7月に実質賃金はプラスに転換するも、今後の持続性に不透明感。

本日は、日本の賃金と生産性に関する現状と課題、そして今後の展望について、詳しく解説していきます。

1970年代~1990年代前半:賃金と生産性の連動

1990年代後半以降、賃金と生産性の関係はどう変化した?

生産性に対し、賃金の上昇が鈍化しました。

本章では、1970年代から1990年代前半までの日本の賃金と生産性の関係について見ていきます。

この時期は、賃金と生産性が連動して上昇し、成長の原動力となっていました。

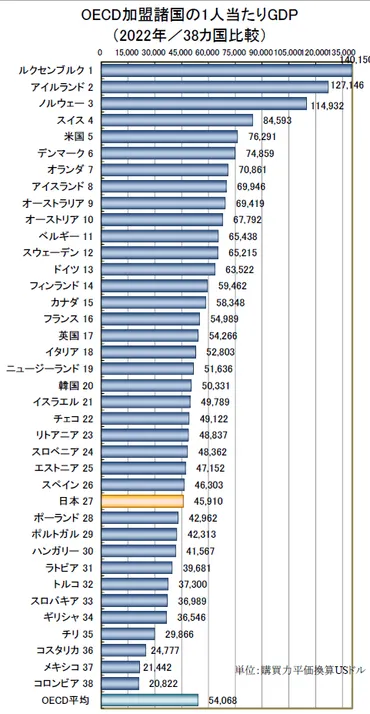

✅ 日本の労働生産性はOECD加盟国の中で低く、時間あたり労働生産性は20位、1人あたり労働生産性は21位と低い水準にあり、働き方改革による改善が求められています。

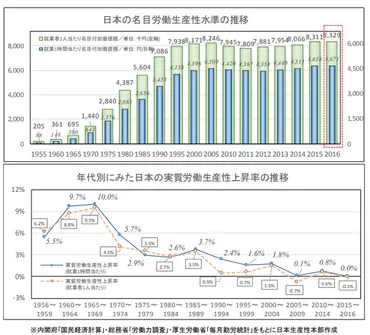

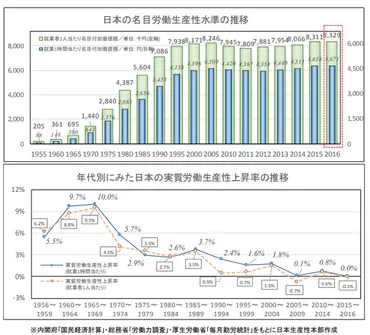

✅ 日本の労働生産性は、リーマン・ショック後には低下したものの、2011年度から緩やかに改善傾向にあり、2016年度には過去最高を更新。しかし、人手不足対応による就業者増加が生産性の向上を鈍化させる要因にもなっています。

✅ 情報通信業や学術研究など一部の業種では労働生産性が高い一方、飲食サービスや福祉などのサービス産業では低くなる傾向があります。中小企業の労働生産性は大企業を下回っており、全体的な付加価値額向上のためには中小企業の生産性向上が課題となっています。

さらに読む ⇒ミツカリ(mitsucari) - 適性検査とエンゲージメントサーベイで個と組織の力を最大化する出典/画像元: https://mitsucari.com/blog/productivity_japan/労働生産性の低さが課題として浮き彫りになっていますね。

業種や企業規模によって差があるのも興味深いです。

働き方改革で、どのように改善されていくのか注視したいです。

1970年代から1990年代前半にかけて、日本の賃金と生産性は連動して上昇していました。

しかし、1990年代後半以降、両者の関係に変化が生じ、生産性の伸びに対し賃金の上昇が鈍化する傾向が見られるようになりました。

この乖離の背景を探るために、まず1970年代からの賃金と生産性の推移を振り返ります。

1970年代は、物価上昇への懸念から賃金上昇の抑制が議論されるなど、経済状況に応じて労働省や厚生労働省の認識も変化しました。

1980年代には、安定成長期に入り、賃金上昇の鈍化が分析されました。

日本の労働生産性、詳しく分析しとかないと。中小企業の生産性UPは、国全体の課題だな。俺も何かできること、探してみよう。

1990年代後半以降:賃金と生産性の乖離と賃金上昇の重要性

なぜ企業は賃上げに慎重だった?

業績、労働分配率、会計基準、雇用安定への意識など。

1990年代後半以降は、賃金と生産性の関係に変化が生じました。

この章では、その背景にある要因と、現代の日本社会における賃金上昇の重要性について掘り下げていきます。

✅ 日本の労働生産性が低い原因は、30年にわたるデフレ経済下でのコストカット型の経営や、高度経済成長期から低い水準にあったことだけでなく、日本が提供する圧倒的な「便利さ」と「品質の高さ」の裏返しである側面もあると筆者は主張しています。

✅ オランダの例を挙げ、労働生産性が高いことが必ずしも豊かさや便利さに繋がらないことを示し、日本は高い品質と利便性を追求するあまり、サービス産業の生産性が相対的に低くなっていると分析しています。

✅ 日本の労働生産性を上げるためには、現在の「頑張りすぎ」の状態を見直し、サービスにおける「頑張るのをやめる」ことが重要であると筆者は結論付けています。

さらに読む ⇒東京都中小企業診断士協会 三多摩支部出典/画像元: https://www.santama-smeca.jp/archives/8321なるほど、高い品質と利便性を追求するあまり、サービス産業の生産性が低くなっているという分析は、興味深いですね。

オランダの例も、示唆に富んでいます。

1990年代後半以降は、賃金の伸び悩みによる消費停滞への懸念や、雇用情勢の悪化から雇用安定が重視されるようになりました。

企業は、業績と賃金の連動性の遅れ、労働分配率の変化、会計基準の見直しによる財務体質強化への圧力などから、賃上げに慎重になる傾向がありました。

また、オランダモデルに見られるように、賃金調整による雇用安定策も注目されました。

2010年代に入ると、デフレ脱却に向けた取り組みの中で、生産性と賃金の連動性喪失に対する懸念が強まり、賃金上昇の重要性が改めて認識されるようになりました。

ほー、90年代後半から賃金と生産性の関係が変わったんだ。日本って便利さを求めすぎてるのかもね。もっと頑張らなくてもいい社会って、どんな感じなんだろうね。

次のページを読む ⇒

実質賃金、5ヶ月連続マイナス!物価高騰で生活圧迫。7月にプラス転換も、持続性に課題。家計防衛のため、対策と専門家への相談を。