経団連が提唱する「労働法制の見直し」とは? 多様な働き方実現に向けて、課題と展望を解説?経団連の提言と労働法制見直しの現状

経団連が提唱する労働法制改革とは?グローバル化、DX、人材不足に対応するため、柔軟な働き方を実現する法整備を目指す!成果で評価する新労働時間法制や裁量労働制の拡大を提案。しかし、長時間労働助長や健康被害への懸念も。労使間の溝は深く、今後の動向から目が離せない!

労働時間制度の見直しと労使自治の課題

経団連が求める働き方改革の核心は?

柔軟な働き方への移行と労使コミュニケーション強化。

労働時間制度の見直しは、労使自治の課題とも深く関わっています。

経団連は、柔軟な働き方を可能にするために、労働時間規制のデロゲーション拡大を主張していますが、同時に労使自治が弱まっている現状も認識しています。

公開日:2024/11/23

✅ 経団連の提言は、労働時間規制のデロゲーション拡大や労使協創協議制などを打ち出しており、岩佐卓也教授は、この提言が使用者側に有利な労使自治を促し、労働時間規制を無効化する狙いがあると批判している。

✅ 厚労省は経団連の提言を受け、労働時間制度などについて議論する研究会を発足させ、割増賃金の非適用やテレワークへの対応などを検討しており、今年中に答申が出る可能性がある。

✅ ドイツでは労働協約によって労働時間が定められていたが、近年デロゲーションが拡大し、労働時間の延長や賃金カットが行われている。ドイツの事例を参考に、日本でも「闘わない労働組合」の現状を変える必要性が示唆されている。

さらに読む ⇒(タイトルなし)出典/画像元: https://kyodomirai.org/2024/11/23/%E7%B5%8C%E5%9B%A3%E9%80%A3%E6%8F%90%E8%A8%80%E3%80%80%E6%99%82%E9%96%93%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%AE%E7%84%A1%E5%8A%B9%E5%8C%96%E7%8B%99%E3%81%86%E3%80%80%E5%8E%9A%E5%8A%B4%E7%9C%81%E3%80%81%E5%B9%B4/柔軟な働き方を実現するためには、労働時間規制の見直しと、労使間のコミュニケーションが不可欠ということですね。

AIなどの新技術導入における労使協議の効果も、今後の課題として重要になってきそうですね。

経団連は、労働時間制度について、画一的な規制からの脱却を主張し、自律的な働き方を支援する制度の適用拡大を求めています。

企業の実態に合わせた柔軟な働き方を可能にすべきとし、365日24時間営業のビジネスモデルや、短納期・短工期といった商慣行への配慮も求めています。

同時に、労働組合組織率の低下を背景に、労使自治が弱まっている現状を課題として認識しています。

AIなどの新技術導入における労使協議の効果や、労働者のニーズに応えることがスタートアップ企業の存続に関わる課題となっている点を指摘し、労使間のコミュニケーションを深める仕組みの構築を求めています。

うーん、労働組合とか、よく分かんないわね。うちの近所でも、共働きが増えてるから、働き方は色々あった方が良いんじゃないかしら。でも、労働時間が長くなっちゃうのは困るわね。

法制見直しへの懸念と対立

経団連の労働法制見直し提言、何が問題?

長時間労働助長、健康被害深刻化の危険性。

労働法制の見直しに対しては、懸念の声も上がっています。

特に、長時間労働を助長する可能性や、過去のデータに関する問題などが指摘されています。

様々な立場からの意見を多角的に見ていくことが大切ですね。

公開日:2018/06/23

✅ 裁量労働制に関する不適切データ問題について、上西充子教授がデータの真偽を見極めるために「情報の出典を確認する」「人と協力する」などの重要性を語った。

✅ 安倍首相の発言をきっかけに発覚したデータ問題では、比較対象のデータが不適切に加工されていたことが判明し、上西教授の分析を基に野党議員が厚生労働省を追及して真相究明が進んだ。

✅ 上西教授は、立法根拠となるデータを精査する専門家チームの創設の重要性を示唆し、高度プロフェッショナル制度導入の根拠の弱さを指摘した。

さらに読む ⇒株式会社機関紙連合通信社出典/画像元: https://www.rengo-news-agency.com/2018/06/23/%E4%B8%8D%E9%81%A9%E5%88%87%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E8%A6%8B%E3%81%A4%E3%81%91%E6%96%B9-%E4%B8%8A%E8%A5%BF%E5%85%85%E5%AD%90%E6%B3%95%E6%94%BF%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%95%99%E6%8E%88-%E5%83%8D%E3%81%8D%E6%96%B9-%E6%B3%95%E6%A1%88%E3%81%AE%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%82%B9%E3%82%92%E6%8C%87%E6%91%98/長時間労働を助長する可能性や、過去のデータに関する問題は、非常に深刻ですね。

労働者の健康を守るためには、適切な規制と、詳細な情報公開が必要不可欠だと思います。

慎重な議論が必要です。

経団連の労働法制見直し提言に対して、日本労働弁護団は強く反対する声明を発表しています。

弁護団は、経団連が提言する新しい労働時間法制が、長時間労働を助長し、過労死等の健康被害を深刻化させる危険性があると批判しています。

特に、過去の議論で導入が見送られたホワイトカラーエグゼンプション(労働時間規制の適用除外)を、高度プロフェッショナル制度を「小さく育てる」形で実現しようとしている点に警鐘を鳴らしています。

さらに、米国におけるホワイトカラーエグゼンプションの弊害を指摘し、労働時間規制の緩和が成果評価に直結するわけではないと結論づけています。

法政大学教授の上西充子氏は、この提言について、時間外労働の上限規制を免れ、割増賃金の支払いを回避するためのものではないかと懸念を示しています。

おい、上西教授みたいに、しっかりとした専門家が意見を言うのは大事だな。過去のデータの問題とか、ちゃんと見極めないと、変な方向に進みかねないからな。労働者のためにも、正しい情報に基づいて議論すべきだ。

今後の展望と課題

経団連が提唱する労働法制、何が重要?

労使合意と、労働者の健康保護が不可欠。

今後の展望としては、労働者のニーズに対応し、生産性の改善・向上に資する労働法制への見直しが目指されています。

しかし、長時間労働や健康被害といった課題も存在するため、慎重な議論と、労使双方の合意形成が不可欠です。

✅ 過重労働は、長時間労働や就労状況、業務内容を総合的に判断して定義され、健康への悪影響がある。企業は、労働時間や疲労蓄積を把握するために、自己申告や労働時間の記録、健康診断などを活用する必要がある。

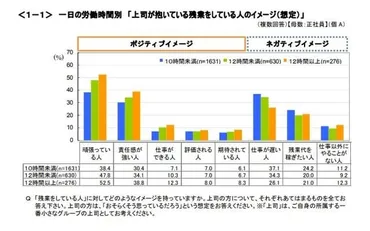

✅ 過重労働の原因は、労働時間が長いことと、それによる疲労の蓄積である。日本は諸外国と比較して労働時間が長く、人事評価において、長時間労働がポジティブに評価されやすい傾向がある。

✅ 過重労働の把握には、労働時間管理だけでなく、従業員の健康状態を把握するための様々なツールや調査を組み合わせることが重要である。

さらに読む ⇒Geppo - 個人と組織の課題を見える化するツール出典/画像元: https://www.geppo.jp/blog/overwork_casestudy労働者のニーズと、企業の生産性向上を両立させることは、非常に難しい課題ですね。

ガイドラインの整備や、判例の蓄積など、労使が制度を正しく理解するための努力も必要不可欠だと思います。

経団連は、今後の労働法制の姿として、労働者のニーズに対応し、生産性の改善・向上に資する労働法制への見直しを提唱し、労働法は抽象的な規定が多いため、ガイドラインの整備や判例の蓄積等を行い、労使が制度を正しく理解し、活用できるようにすることが重要であるとしています。

しかし、労働時間ではなく成果で評価する制度の導入は、長時間労働を助長し、健康被害を深刻化させる懸念が指摘されています。

今後の労働法制の方向性は、労使双方の合意形成と、労働者の健康と権利を守るための適切な措置が不可欠となるでしょう。

んー、労働時間で評価するんじゃなくて、成果で評価するってのは、なんか難しそうだね。どのくらい働いたか、ちゃんと評価できるのかな?でも、色んな人が働きやすい方が良いのかもね。

今日は、経団連の労働法制見直しについて、色々な視点から解説しました。

柔軟なはたらき方って、すごく大事だけど、そこに潜む課題もきちんと見ていかなきゃいけないってことですね。

💡 経団連は、労働法制の見直しを提言し、多様な働き方の実現を目指している。

💡 新しい労働時間制度の導入や、労使コミュニケーションの重要性が示されている。

💡 長時間労働や労使対立といった課題も存在し、慎重な議論が必要。