縄田健悟氏の『だけどチームがワークしない』とは?組織心理学で読み解くチームワークの課題とは?縄田健悟氏の最新刊、組織心理学の視点からチームの課題を解説

優秀な人材が集まってもチームが機能しない…その原因は、個人の能力ではなく、集団心理にあった!社会心理学者・縄田健悟氏が、集団浅慮、同調圧力、暴力を生むメカニズムを解き明かす。本書は、一流のチームを築くための、心理的安全性、リーダーシップ、対立への対処法を科学的根拠に基づき解説。組織の問題を根本から解決し、持続的に成長できるチーム作りのヒントが満載!2025年2月7日発売。

縄田健悟氏の研究活動

縄田健悟氏、何の研究で有名?多岐にわたる研究分野とは?

社会心理学、実験社会心理学、組織心理学など。

続いて、縄田健悟氏の研究活動についてご紹介します。

縄田氏の多岐にわたる研究内容から、組織心理学への貢献を探ります。

公開日:2020/03/30

✅ 新型コロナウイルス感染拡大以降、マスク不足などをきっかけに、フラストレーション(欲求不満)から店員への暴言や脅迫といった攻撃的な行動が増加している。

✅ 攻撃的な行動は、フラストレーションー攻撃仮説に基づき、欲求不満を攻撃で解消しようとする心理から起こる。また、社会的分断が、内集団と外集団を区別し、外集団への攻撃を助長する可能性もある。

✅ 攻撃的な行動を抑制するためには、自身のフラストレーションを解消し、分断を助長するような行動をしないことが重要である。

さらに読む ⇒HOME出典/画像元: https://blog.counselor.or.jp/business_p/f550縄田氏の研究は多岐にわたり、社会心理学、実験社会心理学など、様々な分野に貢献していることが伺えます。

研究活動の幅広さに感銘を受けました。

縄田健悟氏は社会心理学者であり、多岐にわたる研究分野で活躍しています。

彼の研究は、社会心理学、実験社会心理学、組織心理学、産業心理学、チームパフォーマンス、犯罪心理学など、広範な領域をカバーしています。

2016年から2025年の間に多数の論文を発表しており、国内外の学術誌に掲載されています。

また、2022年には著書も出版しています。

学会発表も積極的に行っており、産業ストレス研究にも携わっています。

マスク不足で暴言が増えたとか、物騒な世の中になったもんね。怒りをコントロールするって、大事だよね。

集団モードと暴力のメカニズム

なぜ人は暴力を嫌うのに集団で暴力?愛国心と関係ある?

集団モードと愛国心が原因。対外的な暴力に繋がる。

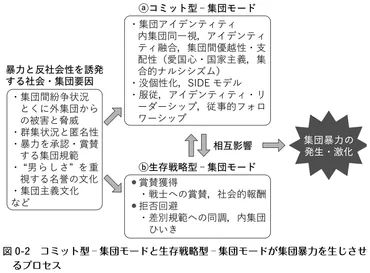

第4章では、「集団モード」と暴力をテーマに、そのメカニズムを探求します。

暴力が発生する心理的背景を理解することは、現代社会を生き抜く上で重要です。

公開日:2022/03/03

✅ 本書は、身近な現象から戦争や民族紛争まで繋がる「暴力と紛争」における集団心理に焦点を当て、そのプロセスを理解するための社会心理学的視点を提供することを目指している。

✅ 著者の縄田健悟氏は、本書のタイトルにある「゛集団心理゛」という言葉を、専門用語ではないことを理解した上で使用しており、暴力と紛争を生じさせる集団心理について長年研究している。

✅ 本書は、大学や会社での言動、他者への攻撃的な行動など身近な現象と、過激な暴力や紛争との関連性を示し、読者が現代社会における暴力と紛争の理解を深めることを促している。

さらに読む ⇒ちとせプレス出典/画像元: https://chitosepress.com/2022/03/04/4810/暴力のメカニズムを「集団モード」という視点から分析している点が興味深いですね。

進化心理学的な側面からも考察を加えている点も、理解を深める上で役立ちそうです。

本書は、人が本来は暴力を嫌うにもかかわらず、集団において暴力が発生するメカニズムを解明しようとしています。

進化心理学的な側面も踏まえ、集団における「集団モード」に着目し、コミット型と生存戦略型の2つのモードが暴力に繋がる過程を考察しています。

第1部では、集団への愛が対外的な暴力に繋がる可能性を深く掘り下げ、愛国心と外国人への攻撃性や差別心との関連性について社会心理学的な考察を展開しています。

集団心理ってのは、怖いな。人は時に、信じられないことするもんな。でも、それを理解して対策するってのは、すごく重要だと思う。

集団アイデンティティと暴力の関係

なぜ集団アイデンティティは攻撃行動を強める?

外集団への脅威や内集団への感情的反応が原因。

最後の章では、集団アイデンティティと暴力の関係に焦点を当てます。

集団への帰属意識が、なぜ暴力に繋がるのかを解説します。

✅ 社会的アイデンティティ理論は、個人が所属する集団への帰属意識を通して自己認識を形成し、行動に影響を与える心理学の概念である。

✅ 組織の一体感を高めるために、組織のビジョン共有、イベント開催、チーム目標設定、公平な評価制度の導入など、様々な方法でこの理論を職場に活用できる。

✅ 成功のためには、従業員の意見尊重、チームビルディング、オープンなコミュニケーション、リーダーの模範を示すことが重要である。

さらに読む ⇒組織のオンボーディングを支援するクラウドプラットフォーム、Ombo(オンボ)出典/画像元: https://ombo.cloud/glossary/social-identity/社会的アイデンティティ理論に基づき、暴力の根源を探るという点が興味深いです。

集団間感情理論やアイデンティティ融合といった概念も、理解を深める上で重要ですね。

本書では、「社会的アイデンティティ理論」に基づき、外集団からの危害や脅威、集団間競争状況が集団アイデンティティを強め、外集団への否定的感情を抱かせやすいと分析しています。

また、「集団間感情理論」を用いて、内集団アイデンティティを持つと、内集団に起きた出来事を自分自身の出来事のように認識し、それに対する感情的反応(主に怒り)が暴力に繋がりやすいと説明しています。

最終的には、アイデンティティ融合が、究極の攻撃行動を説明する根拠となると示唆しています。

集団への帰属意識が暴力に繋がるって、なんだかちょっと怖いけど、理解しておけば、対策できるってことよね?すごい勉強になるわー。

本日の記事では、縄田健悟氏の書籍を通して、組織心理学の重要性を学びました。

チームワーク向上のために、ぜひ実践していきましょう。

💡 組織の集団心理を理解し、チームワークを阻害する要因を把握すること。

💡 心理的安全性、リーダーシップ、組織文化の改善が、チームの成功に不可欠であること。

💡 集団アイデンティティと、暴力の関係性を理解し、より良い組織運営を目指すこと。