企業型確定拠出年金(企業型DC)とは?仕組み、税制メリット、転職・退職時の手続きを解説?企業型確定拠出年金の基礎知識:制度の仕組みから加入方法、税制メリットをわかりやすく解説

企業型DC(確定拠出年金)導入で、将来の資産形成を始めよう! 中国銀行や筑邦銀行の豊富なプランから、あなたに合った運用商品を選択。税制優遇も魅力! 運用状況は専用サイトで簡単確認。退職・転職時の手続きや、加入資格・拠出限度額を詳しく解説します。老後資金を賢く準備するための第一歩を踏み出しましょう!

💡 企業型DCは、企業が掛金を拠出し、従業員が自ら運用する年金制度で、老後の資産形成を支援します。

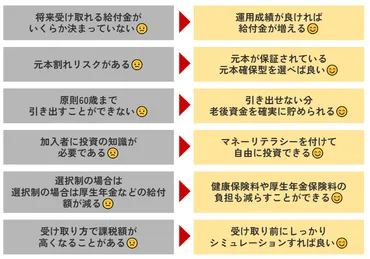

💡 運用商品は、元本確保型と元本変動型があり、個人のリスク許容度に合わせて選択することが重要です。

💡 税制上のメリットとして、掛金は全額所得控除、運用益は非課税、受給時も税制優遇措置が適用されます。

企業型確定拠出年金の基礎知識を理解したところで、まずは制度の概要と、加入者が直面するであろう課題について、詳しく見ていきましょう。

制度の仕組みと運用商品

企業型DC、どう始める?手続きと主なサービス内容とは?

企業の決定、申し込み、運用商品選択、e-navi活用!

企業型確定拠出年金(企業型DC)の仕組みについて解説します。

まずは、制度の概要と、運用商品の選択について見ていきましょう。

公開日:2023/10/26

✅ 企業型確定拠出年金は、掛金を自分で運用し将来の資産形成を目指す制度であり、運用商品の選択が重要である。

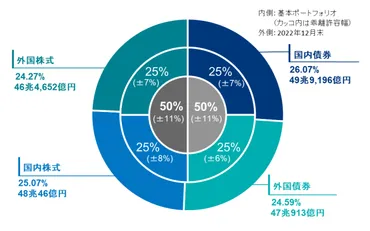

✅ 運用商品は元本確保型と元本変動型があり、日本では元本確保型が多数を占めるが、アメリカでは元本変動型が主流である。

✅ 元本確保型はリスクが低いものの、リターンも低く、資産増加の観点からは元本変動型(特に外国株式)への投資も検討すべきである。

さらに読む ⇒株式会社 金融財務研究所 - 企業型確定拠出年金 広島出典/画像元: https://kinzai-nenkin.com/column/investment-product/なるほど、企業型DCは自分で運用商品を選ぶ必要があるんですね。

元本確保型と変動型があることも、リスクを考慮して選ぶ必要があるってことですね。

企業型DCの導入には、企業の決定と加入資格の該当、そして加入者自身による運営管理機関への申し込みが必要です。

制度は、規約の承認を受けた企業と国民年金基金連合会が実施主体となり、加入者は自分で選んだ運営管理機関を通じて運用商品を選択し、掛金を拠出します。

中国銀行が提供する企業型確定拠出年金には、個別型、総合型、損害保険ジャパンとの提携プランがあり、顧客のニーズに合わせて選択できます。

運用商品には、定期預金、傷害保険、生命保険に加え、多様な投資信託も用意されています。

また、加入者向けの専用サイト「e-navi」を通じて、運用状況の確認、スイッチング、配分指定の手続き、資産運用に関する情報提供などを行っています。

筑邦銀行の「誰でもDCプラン」でも、インデックス型投信のノーロードファンドを含む、充実した運用商品ラインナップを提供しています。

なるほど、企業型DCは老後の資産形成において非常に有効な手段になり得るな。特に、長期的な視点で見れば、外国株式への投資は魅力的な選択肢になるだろう。

掛金、税制上のメリット、加入資格と拠出限度額

確定拠出年金のメリットは?加入資格や限度額も教えて!

税制優遇、自分で運用。加入資格あり、拠出額に上限。

次に、企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛金、税制上のメリット、加入資格と拠出限度額について解説していきます。

✅ この記事の筆者は、CFP®であり社会保険労務士の白井章稔氏。

✅ 白井氏は、中小企業への企業型確定拠出年金導入を専門としている。

✅ 自身も確定拠出年金加入者であり、セミナー講師や従業員説明会も行っている。

さらに読む ⇒ 企業型確定拠出年金(企業型DC)の導入支援なら株式会社マウンティン出典/画像元: https://sokei-401k.com/archives/281白井さんのように、専門家がいてくれるのは心強いですね。

税制上のメリットも大きいので、加入を検討する価値は十分にありますね。

掛金の拠出は原則として企業が行いますが、マッチング拠出制度を利用すれば加入者も上乗せできます。

運用は加入者自身が行い、預貯金、投資信託、保険商品等から選択します。

運営管理機関は、一定数以上の運用商品を提供する必要があります。

手数料は企業が負担する場合と、加入者自身が負担する場合があります。

税制上のメリットとして、拠出時の所得控除、運用時の非課税(特別法人税課税は現在は停止)、給付時の公的年金等控除などが挙げられます。

加入資格は、企業型DC制度実施企業に勤務し、規約で定められた加入資格に該当する方が対象です。

具体的には、国民年金第1号、第2号、第3号被保険者、および国民年金の任意加入者が加入できます。

ただし、それぞれ加入条件や拠出限度額が異なります。

拠出限度額は、加入者の状況(確定給付企業年金の有無、国民年金被保険者の区分など)によって異なり、企業型確定拠出年金とiDeCoではそれぞれ異なる上限額が設定されています。

あー、なるほどね。控除とか非課税とか、税金関係は難しいけど、メリットがあるならしっかり理解しとかないと損だよね!

次のページを読む ⇒

企業型DCの導入から退職・転職時の手続きまで解説。iDeCoとの違いや、脱退一時金の注意点も網羅!