日本の水道事業の課題とは?老朽化、料金格差、そして未来への展望は?水道事業の現状と未来への道筋

日本の水道、老朽化と料金格差が深刻化!インフラ老朽化、人口減、そして地域差…未来の水問題を徹底解説。法改正で広域化や資産管理が推進されるも、課題は山積み。料金値上げは避けられない?持続可能な水道のために、私たちができることとは?水資源の未来を考え、共に問題を解決するヒントがここに。

2018年改正水道法のポイント 水道基盤の強化と安全な水の安定供給

水道法改正で何が変わった?日本の水インフラはどうなる?

基盤強化と安全な水の安定供給を目指す。

2018年改正水道法では、水道事業の持続可能性を高めるために、広域連携の推進、水道施設の適切な管理、官民連携の促進などが盛り込まれました。

これにより、水道事業者は様々な義務を負うことになります。

✅ 水道施設の老朽化や人口減少による料金収入の減少といった課題に対応するため、水道法の改正法が成立し、広域連携の推進、水道施設の適切な管理、官民連携の促進などが盛り込まれた。

✅ 改正法により、水道事業者は水道施設の維持・修繕、台帳作成、更新費用の公表などが義務化され、民間事業者に運営権を設定できるコンセッション方式が導入された。

✅ 国会では、コンセッション方式の導入に伴う水道料金の高騰や水質悪化などの懸念が示されたが、政府は公共性・持続性に配慮した運用を約束し、附帯決議が付された。

さらに読む ⇒ぎょうせいオンラインショップ|株式会社ぎょうせいの通販サイト出典/画像元: https://shop.gyosei.jp/online/archives/cat03/0000005197?srsltid=AfmBOopO9M6ZDXuNCrZzeRjro_9uu6T0h1Cf0B_Ljg5JAKaWM8gLJfg7改正水道法では、水道施設の適切な管理が義務化され、コンセッション方式も導入されましたね。

台帳がない自治体もあるとのことですが、しっかりとした情報管理は、将来的なインフラの維持には不可欠ですよね。

2018年の水道法改正と2019年の施行を受け、日本の水道インフラの課題への対応策が講じられました。

改正の目的は水道基盤の強化と安全な水の安定供給であり、以下の5つのポイントが明記されています。

1. 関係者の責務の明確化(震災時の責任範囲など)。

2. 広域連携の推進(水道事業の継続が困難な自治体同士の連携を促進)。

3. 適切な資産管理の推進(水道施設の場所や状態を把握するための台帳作成を推奨)。

4. 官民連携の推進(コンセッション)。

5. 指定給水装置工事事業者制度の改善。

特に、適切な資産管理は水道管の交換優先順位決定に必要な基礎データとなりますが、台帳がない自治体も多く、ベテラン職員の経験に頼る状況が課題です。

水道法改正で、いろいろ変わるんですね。震災の時の責任とかも明確化されるのは、安心ですね。でも、コンセッション方式っていうのは、ちょっと心配だなぁ。料金が高くなったりしないかしら。

水道料金の地域格差と、その背後にある多様な要因

水道料金に最大8倍の地域格差!原因は?

地理、気象、社会要因など、多岐にわたる!

水道料金には地域格差があり、その理由や、日本一水道料金が安い都市の秘密について解説します。

料金差は、給水区域の広さ、地形、水源の種類、人口密度など、様々な要因によって生じます。

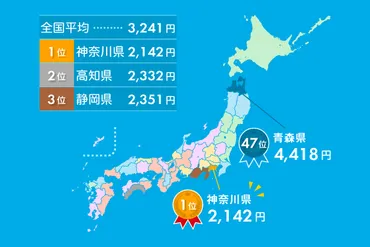

✅ 全国の水道料金ランキングを公開し、都道府県別、市町村別の料金を比較しています。料金差は最大で月6,000円に及ぶことも明らかにしています。

✅ 記事では、全国1345の市町村の水道料金ランキングを掲載しており、最も安い地域と高い地域の差を具体的に示しています。

✅ 水道料金の地域差が生じる理由や、日本一水道料金が安い都市の秘密についても触れています。

さらに読む ⇒【2025年比較】ウォーターサーバーおすすめ人気ランキング10選!出典/画像元: https://waterserver-mizu.com/interview/suidou_ranking水道料金の地域差は、最大で8倍にもなるんですね!地理的条件や人口密度によって大きく変わるというのは、興味深いですね。

水道は公共財ですが、維持にはコストがかかるという現実を、しっかり認識する必要がありますね。

水道料金には最大8倍もの地域格差があり、その原因は多岐にわたります。

地理的条件(給水区域の広さ、地形、水源の種類と水質、水源からの距離)、気象条件、社会的な要因(人口密度、産業の集積度)などによって料金は変動します。

例えば、広い給水区域や高低差の激しい地形では、設備費用が増加し、水源が遠い場合は送水設備や導・送水管の建設費も高くなります。

人口密度が高い地域や大口の水道使用者がいる地域では効率的な経営が可能ですが、寒暖差の激しい地域では、ピーク時の使用量に対応するための施設が必要となり、コストが増加します。

水道は公共財でありながら、維持にはコストがかかるという現実を理解し、持続可能性を確保するために、料金の問題だけでなく、水道事業のあり方全体について考える必要があります。

地域によってそんなに差があるとは驚きだね!水道料金は、企業経営の効率性や、地域の特性によって左右されるってことだね。ミリオネアとしては、水道事業の投資先を選ぶ際、この情報を参考にしないとな!

未来の水資源 森林保護と持続可能な水利用

持続可能な水利用のカギは?個人と社会、どっち?

個人だけでなく、地域社会全体の取り組みが重要。

未来の水資源を守るために、サントリーは森林保護活動やAWS認証取得など、様々な取り組みを行っています。

持続可能な水利用のためには、個人の節水努力だけでなく、企業や地域社会全体での取り組みが重要です。

公開日:2022/11/25

✅ サントリーは、全国21箇所、約1万2000haの森林で水源涵養プロジェクトを数十年計画で実施し、2050年までに自社工場で取水する量以上の水を育むことを目指している。

✅ 同社は、持続可能な水資源管理の国際認証「AWS認証」を国内で唯一取得し、水源涵養活動に加え、工場節水やサプライヤーとの協働による水使用効率の改善など、多角的な取り組みを進めている。

✅ サントリーは、科学的な知見に基づいた森林整備計画や生物多様性の保護も行い、「天然水の森」活動を通じて、水源涵養と豊かな生態系の両立を目指している。

さらに読む ⇒Sustainable Japan by The Japan Times出典/画像元: https://sustainable.japantimes.com/jp/magazine/240サントリーの森林保護活動、素晴らしいですね!企業の努力だけでなく、私たち一人ひとりが節水を心がけることも大切ですね。

未来の水ビジョン懇話会の議論も参考に、持続可能な水道事業のあり方を考えていきたいですね。

水資源の未来は、森林保護と気候変動対策に大きく影響されます。

森林は水源地としての役割を果たし、気候変動による大雨や干ばつは水供給の安定性を脅かします。

持続可能な水利用のためには、個人の節水努力だけでなく、地域社会全体での取り組みが重要です。

日本と海外の水道事情の違いや、水道料金の値上げに関する様々な要素について、今後の動向を注視していく必要があります。

江戸時代にも水道料金が存在したように、水は決して無料ではありません。

未来の水ビジョン懇話会における議論も踏まえ、地域の実情に合わせた水道事業のあり方を模索し、未来に向けた議論と取り組みが不可欠です。

森林保護って、すごく大事だよねぇ。水資源を守るには、自然を守ることから始めなきゃだもんね。水はタダじゃないってこと、みんなにもっと意識してほしいもんだね。

日本の水道事業は、多くの課題を抱えながらも、未来に向けて様々な取り組みが行われています。

私たちも、水の大切さを再認識し、持続可能な社会の実現に貢献できるよう、意識を高めていく必要がありそうですね。

💡 日本の水道事業は、老朽化、人口減少、財政難という複合的な課題に直面している。

💡 水道料金には地域格差があり、その背景には様々な要因が存在する。

💡 持続可能な水利用のため、森林保護や官民連携など、多角的な取り組みが必要となる。