日本の水道事業の課題とは?老朽化、料金格差、そして未来への展望は?水道事業の現状と未来への道筋

日本の水道、老朽化と料金格差が深刻化!インフラ老朽化、人口減、そして地域差…未来の水問題を徹底解説。法改正で広域化や資産管理が推進されるも、課題は山積み。料金値上げは避けられない?持続可能な水道のために、私たちができることとは?水資源の未来を考え、共に問題を解決するヒントがここに。

💡 日本の水道事業は、インフラの老朽化、人口減少、財政難という三重苦に直面している。

💡 水道料金の地域格差が拡大しており、その背景には様々な要因が複雑に絡み合っている。

💡 持続可能な水利用のため、森林保護や官民連携による水資源の確保が重要となる。

それでは、日本の水道事業が抱える様々な問題と、それに対する取り組みについて、詳しく見ていきましょう。

日本の水道事業が直面する課題 老朽化と財政難

日本の水道、老朽化・料金格差でどうなる?

値上げ不可避、更新遅れでリスク増大。

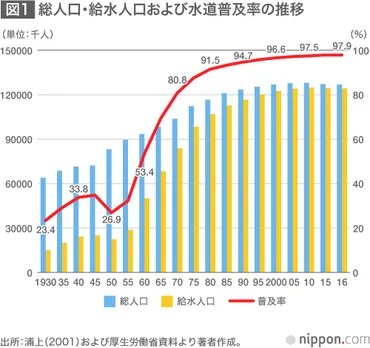

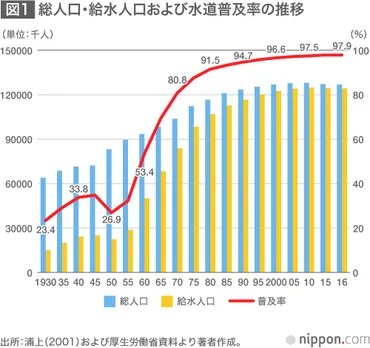

日本の水道事業は、高度経済成長期に整備されたインフラの老朽化が進み、更新が遅れています。

加えて、人口減少や水需要の減少も経営を圧迫し、持続可能な水道サービスの提供が難しくなる可能性が高まっています。

公開日:2020/06/01

✅ 日本の水道事業は、人口減少、施設の老朽化、自然災害の頻発により危機に瀕しており、料金回収率の低下や水道料金の値上げが不可避な状況にある。

✅ 高度経済成長期に整備された水道管の老朽化が進み、更新が遅れている一方で、耐震性の強化も喫緊の課題となっている。

✅ 人口減少と水需要の減少は、水道事業者の経営を圧迫し、技術継承の困難さも加わり、持続可能な水道サービスの提供が困難になる可能性が高まっている。

さらに読む ⇒nippon.com出典/画像元: https://www.nippon.com/ja/currents/d00434/日本の水道事業は、老朽化と人口減少という大きな課題に直面していますね。

水道管の更新が遅れ、料金の値上げも避けられない状況とのこと。

このままでは、安定した水の供給が難しくなる可能性もあり、早急な対策が必要ですね。

日本の水道事業は、老朽化したインフラ、人口減少、そして水道料金の地域格差という複合的な課題に直面しています。

1970年代に整備された水道管の多くが法定耐用年数を超過しており、更新が急務です。

しかし、更新率は低く、水質汚染や漏水、水害のリスクを高めています。

さらに、人口減少と節水技術の進歩は水道収入を減少させ、水道施設の更新コスト増大と相まって、水道事業者の経営を圧迫しています。

水道料金は、50年前の需要予測を基に地方自治体が決定しており、現況に合致していないため、今後全国的な値上げが避けられない状況です。

専門家は、2046年度までに96%の水道事業体が値上げを余儀なくされ、地域間の格差も拡大すると予測しています。

なるほど。インフラの老朽化は、あらゆる事業に共通する問題ですね。特に水道はライフラインですから、早期の対策が必須。ミリオネアとしては、水道事業への投資も検討したいところですな!

水道事業を取り巻くリスク 人材不足と技術継承、そして広域化の可能性

水道事業の未来を変える鍵は?広域化の現状と課題とは?

広域化と柔軟な連携。議論と取り組みが重要。

水道事業では、技術継承の遅れも課題となっており、広域化によって経営規模を拡大する試みが行われています。

しかし、広域化にはメリットとデメリットがあり、地域の実情に合わせた柔軟な対応が求められます。

公開日:2022/07/26

✅ 広域化によって、稼働率の低い浄水場を統合・廃止し、施設のダウンサイジングを図ることで、維持費削減と安定した水源の確保を目指した。

✅ 節水型の設備普及により水使用量が減少し、水道事業の収入減少と老朽化した水道管の更新費用の増大が課題となっており、効率化が不可欠となっている。

✅ 統合によって財政破綻を回避できることをシミュレーションで示し、首長や住民への説明を行い、理解を得た結果、水道施設の統廃合が進められた。

さらに読む ⇒Holg出典/画像元: https://www.holg.jp/jirei/kikuchiakitoshi3/広域化は、経営効率化のための一つの手段ですが、成功するためには、地域の特性を考慮した戦略が不可欠ですね。

岩手中部水道企業団のような成功事例を参考にしつつ、各地域が自律的に取り組むことが重要だと思います。

水道事業は、施設の老朽化に加え、職員数の減少とそれに伴う技術力低下という深刻な問題も抱えています。

技術継承の遅れも課題となっており、これらのリスクに対応するため、水道の広域化が推進されています。

広域化は経営規模を拡大する一方で、新たな課題も生じうるため、その進捗は遅々としています。

特に、多くの自治体では広域化のメリットが不明確であり、歴史的背景や地域事情による障壁も存在しています。

成功事例として、岩手中部水道企業団はコスト削減と人材育成に成功しており、北九州市と周辺市町では、広域連携を前提としない柔軟な連携が模索されています。

広域化は、経営規模を拡大する一方で、新たな課題も生じうるため、地域における水道のあり方を模索し、未来に向けた議論と取り組みが重要です。

広域化って、結構ハードル高いんだよねぇ。それぞれの地域の事情とか、感情とか、いろいろ絡んでくるからね。でも、技術継承の問題とか考えると、やらざるを得ない部分もあるよね。柔軟な連携ってのがポイントかな。

次のページを読む ⇒

日本の水道インフラの課題と未来を解説。法改正、料金格差、資産管理、持続可能性…未来の水問題を、わかりやすく紐解きます。