米騒動再来?小泉農水相の米価対策と日本の食糧問題の行方は?米価高騰の背景と、小泉農水相の対策

米価高騰は、小泉農林水産大臣の迅速な対策にも関わらず、止まらない。備蓄米放出、輸入米拡大策は吉と出るか? 2024年の米騒動は、酷暑、災害、そして減反政策が生んだ人災か。過去の米騒動を教訓に、食糧問題の根本原因に迫る。JA農協の役割、卸売業者の苦悩、そして国民の食卓へ。今後の対策と、食糧危機への備えとは?

米価上昇の現状と過去の米騒動との比較

米価高騰、深刻化する食糧危機!原因と今後の対策は?

インフレと投機が原因。供給安定が価格を左右。

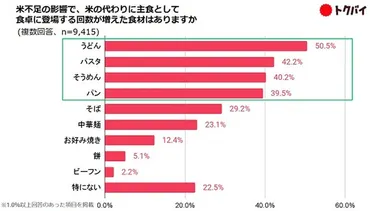

米価上昇は、消費者の食生活にも影響を与え、米の代わりに麺類などが食卓に並ぶことが多くなりました。

過去の米騒動と比較すると、インフレや投機といった共通点も見られますが、今回の高騰は供給不足が主な原因です。

公開日:2024/09/05

✅ お米不足により、多くの人が夕食で米の代わりにうどんやパスタなどの麺類を食べている。お弁当にはパンや焼きそばも利用されている。

✅ 多くの消費者がコメ不足と価格高騰に困っており、米を販売している店を探したり、価格が高くても購入したり、食卓での米の登場回数を減らしたりして対応している。

✅ 夕食の代替え案として、ガレット、あんかけ焼きそば、タイ米を使った料理などが提案され、もち米や餅も活用できると提案されている。

さらに読む ⇒読売新聞オンライン : ニュース&お得サイト出典/画像元: https://www.yomiuri.co.jp/otekomachi/20240905-OYT8T50043/米価高騰によって、人々の食生活に変化が見られるのは興味深いですね。

過去の米騒動と比較すると、今回の高騰は、供給不足からくる側面が大きいようです。

食料支援の減少も問題としてあるので、早急な対策が求められます。

1918年の米騒動と同様に、現在の米価上昇にはインフレと投機が影響しています。

フードバンクへの食糧寄付が減少し、備蓄が底をつきかけている一方で、食糧支援の依頼は増加しており、困窮世帯の状況は深刻化しています。

過去の事例として、1993年の「平成の米騒動」では供給量が大幅に減少し、タイ米の緊急輸入を余儀なくされました。

2003年も冷夏の影響で供給が減少し、価格が上昇。

今回の高騰は、過去2回の高騰ほど需給ギャップは大きくありませんが、2023年産の供給不足は約30万トンと推測されています。

過去の事例から、2024年産の供給が安定すれば価格は落ち着く可能性がありますが、異常気象や自然災害などの要因も考慮する必要があるでしょう。

うちの息子も、最近はご飯よりパンが好きになっちゃってさー。高いから、仕方ないんだけどね。でも、昔みたいに、お米をたくさん食べたい気持ちもあるよね!

米価上昇の根本原因と流通の問題

なぜ米価は上昇?減反政策、JA、需要と供給の関係は?

減反、JA、供給不足、需要の非弾力性などが要因。

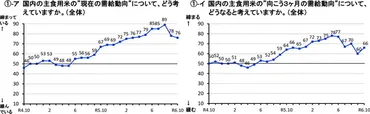

米の需給動向は、依然として締まっている状況ですが、その見通しは弱まっています。

減反政策による供給不足、JA農協による在庫調整、米価上昇の要因となっています。

日米関税交渉も、米価への影響を与えています。

✅ 10月分の主食用米の需給動向に関する現状判断DIは76と、需給が締まっているという判断が強いものの、前月より2ポイント減少した。

✅ 向こう3ヶ月の需給動向の見通し判断DIは66と、将来的に需給が締まるという見方が強まり、米価水準も高くなるという予測が強まった。

✅ 今回の判断では、米穀の調達状況が最も大きく影響し、消費者の動向も一部考慮された。

さらに読む ⇒JAcom 農業協同組合新聞出典/画像元: https://www.jacom.or.jp/kome/news/2024/11/241108-77566.php減反政策による供給不足が、米価上昇の大きな要因となっているのですね。

JA農協による在庫調整も、価格に影響を与えているようです。

様々な要因が複雑に絡み合っていることがわかります。

米価上昇の根本には、減反政策による供給不足があります。

JA農協が在庫調整を行い供給量を抑制、農家への高額な概算金が米価を押し上げる要因となっており、需要の非弾力性(価格変動による消費量変化が小さい)と、コメの生産が年一作であることから、供給のわずかな変動が価格に大きな影響を与えているのです。

日米関税交渉ではアメリカ産米の輸入割合が増加しましたが、価格を下げるほどの効果は限定的でした。

卸売業者は価格変動リスクを負っており、価格下落時には損失を被る可能性もあるため、利益増加だけを問題視するのは不適切です。

しかし、鮮度を考慮した先入れ先出しの販売ルールや、米価上昇の背景にあるJA農協からの仕入れ価格の高騰、および小売価格の上昇を考慮しない批判は感情的であると言えます。

減反政策か… う~ん、難しい問題だな。JA農協が在庫調整で価格を維持するのは、わかるんだけどさ、結局消費者の負担が増えるんだよな。輸入米の価格も、もっと安くならないのかな?

小泉農相の今後の取り組みと食糧問題の複雑さ

食糧問題、過去の教訓は?小泉大臣の対応は?

米騒動と食糧メーデーの教訓が活用の鍵。

小泉農水相は、米価高騰抑制のため、「5kg2000円」という目標を掲げましたが、生産者からは、収益性や、適正価格とのバランスが問題視されました。

食糧安全保障の観点からも、生産者の立場に配慮した政策が求められています。

✅ 小泉農水相は、就任後初の国会論戦でコメ価格高騰抑制策について言及し、「5kg2000円を目指す」と発信したことに対し、自民党や立憲民主党から、生産者の収益性や適正価格とのバランスを欠いていると批判を受けた。

✅ 自民党議員からは、コメ農家の減少や生産基盤の弱体化に繋がるとして、中長期的な食糧安全保障への信念を示すよう求められ、備蓄米の放出による価格抑制だけでなく、生産者の立場にも配慮した政策の必要性が指摘された。

✅ 小泉農水相は、2000円という数字は「今の4200円を落ち着かせるため」として、生産者にとって適正価格ではないことを示唆し、価格と同時に、消費者と生産者の双方に配慮した政策を進める必要性を認識した。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/407753小泉農水相の目標に対して、様々な意見が出ているようですね。

生産者と消費者の双方に配慮した政策が必要であることは、非常に重要です。

過去の米騒動の教訓も活かし、多角的な視点から食糧問題に取り組んでいく必要があります。

小泉大臣の迅速な対応は評価される一方、過去の米騒動の教訓も活かされる必要があります。

例えば、平成5-6年の「平成の米騒動」では、冷害による米不足に対し、緊急輸入やミニマムアクセス米の導入が行われました。

また、終戦直後の「食糧メーデー」では、食糧不足に対する国民の不満が爆発し、GHQのマッカーサーを動かす結果に。

これらの過去の事例から、食糧問題の複雑さが浮き彫りになります。

小泉大臣は、備蓄米の放出、輸入米の前倒し確保を進めていますが、今後の取り組みが注目されています。

うーん、目標設定は大事だけど、生産者のこと、ちゃんと考えてるのかな? バランスが大事ってことだよね。過去の事例から学ぶってのは、ほんと大事だと思うわ。輸入米だけじゃなくて、国内の生産も守らないとな。

本日の記事では、米価高騰の現状と、それを取り巻く様々な問題について解説しました。

食糧問題は、非常に複雑で、様々な要因が絡み合っています。

今後の動向に注目していきましょう。

💡 小泉農水相は、米価対策として備蓄米の放出など、迅速な対応を行っていますが、法的な問題や生産者への影響も考慮が必要です。

💡 米価高騰の背景には、2023年の猛暑による米の品質低下や、買い占め、減反政策による供給不足など、様々な要因が複雑に絡み合っています。

💡 過去の米騒動と比較し、今回の高騰は供給不足が主な原因であり、食糧問題の複雑さを改めて認識する必要があります。