米騒動再来?小泉農水相の米価対策と日本の食糧問題の行方は?米価高騰の背景と、小泉農水相の対策

米価高騰は、小泉農林水産大臣の迅速な対策にも関わらず、止まらない。備蓄米放出、輸入米拡大策は吉と出るか? 2024年の米騒動は、酷暑、災害、そして減反政策が生んだ人災か。過去の米騒動を教訓に、食糧問題の根本原因に迫る。JA農協の役割、卸売業者の苦悩、そして国民の食卓へ。今後の対策と、食糧危機への備えとは?

💡 小泉農水相は、米価引き下げのため、備蓄米の放出や輸入米の拡大などの対策を迅速に実施しています。

💡 米価高騰の主な原因は、2023年の猛暑による米の品質低下、及び買い占めによる在庫不足です。

💡 過去の米騒動と比較すると、今回の高騰は需給ギャップが小さいものの、食糧問題の複雑さが浮き彫りになっています。

本日は、小泉農林水産大臣による米価対策を中心に、米価高騰の現状と、その背景にある様々な要因について解説していきます。

小泉農林水産大臣の迅速な米価対策と問題点

小泉農水相の米価対策、その迅速さの裏にある問題とは?

法制度逸脱の指摘&価格低下の可能性への懸念。

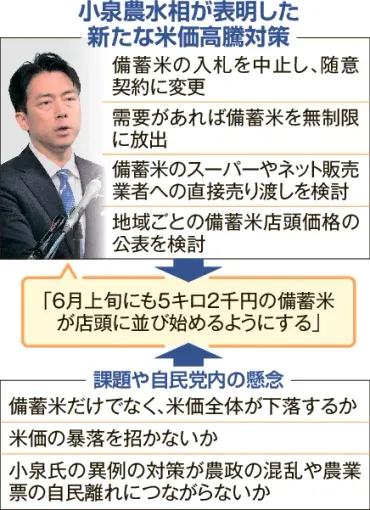

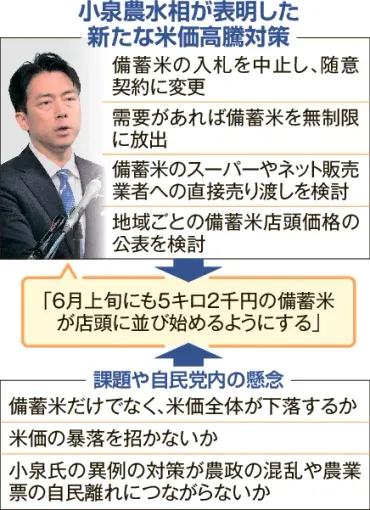

小泉農水相は就任後、米価引き下げのため迅速な対策を打ち出しました。

備蓄米の放出、輸入米の拡大、流通調査など多岐にわたります。

その一方で、法制度を逸脱しているとの指摘もあり、今後の動向が注目されます。

✅ 小泉農水相は米価引き下げ対策として、備蓄米の店頭価格を5キロ2千円に引き下げる方針を表明した。

✅ 政府・自民党内には米価引き下げ効果を疑問視する声があり、小泉氏の強引な手法が農政の混乱や農業票の離れを招く可能性も指摘されている。

✅ 記事は、米価引き下げが石破政権の浮沈を左右する最重要課題であると位置付けている。

さらに読む ⇒北海道新聞デジタル出典/画像元: https://www.hokkaido-np.co.jp/article/1163819/小泉農水相の一連の迅速な対応は評価できるものの、法的な側面や、生産者への影響も考慮する必要があると感じました。

迅速な対応は重要ですが、丁寧な説明と、多角的な視点も求められますね。

小泉農林水産大臣は就任後、備蓄米の放出、輸入米の拡大、流通調査など、迅速な米価対策に着手しました。

備蓄米の放出は、食糧法等に則った手続きを無視し、法制度を逸脱しているとの指摘も。

これは、小泉大臣の裁量権が拡大した中で、物価高騰対策として迅速な対応を優先した結果とみられます。

しかし、キヤノングローバル戦略研究所の山下氏は、備蓄米の放出と輸入拡大による価格低下の可能性を評価しつつ、農林水産省の対応に疑問を呈しています。

小泉大臣は米価を下げる意思を示していますが、その一方で流通の問題にも目を向けています。

うーん、備蓄米の放出は、確かに効果がありそうだな。迅速な対応は評価するけど、食糧法を無視するのは、ちょっと怖いな。市場への影響をしっかり見極めないと、また価格が跳ね上がる可能性もあるから、慎重に進めてほしいな!

米価高騰の背景にある要因と過去の事例

米価高騰の理由は? 2024年米価格高騰の主な原因は?

酷暑・地震・買い占め、減反政策による生産調整。

2024年の米価高騰の背景には、2023年の猛暑による品質低下と、近年の自然災害の影響による買い占めが挙げられます。

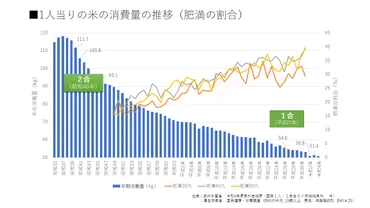

米の消費量の減少や、農家の高齢化も問題として存在し、今後の食料供給に影響を与える可能性があります。

公開日:2024/09/23

✅ 2024年8月のお米の在庫不足は、令和5年産米の品質低下や消費量の減少が主な原因。メディアによる報道が消費者の不安を煽り、買い占めも発生。

✅ 米の消費量は昭和40年と比較して半分以下に減少しており、農家の高齢化や耕作放棄地の増加に繋がる可能性があり、米の消費拡大が重要。

✅ 新米が出回るまでの間、米の供給が不安定になる可能性があるため、消費者は前年産のお米を有効活用し、冷蔵庫での適切な保管を心がけることで、米の安定供給に協力できる。

さらに読む ⇒五ツ星お米マイスターの活動日誌出典/画像元: https://kome.kaneko-shouten.co.jp/meister_prof/9627.html米価高騰の背景にある要因は多岐にわたりますね。

特に、2023年の猛暑による品質低下は、予想外の出来事だったと思います。

メディアによる゛煽り゛も影響しているとのことですが、正確な情報発信が求められますね。

2024年の米価高騰は、2023年の酷暑による品質低下と、2024年8月の南海トラフ地震臨時情報、台風被害の頻発による買い占めが主な原因です。

2024年12月のコメ価格は前年同月比1.68倍に達し、高止まりが続いています。

2023年産のコメの作況指数は平年並みだったものの、酷暑の影響で品質が低下し、卸売業者は歩留まり低下を見越して多めに調達したため、需要が増加。

2023年7月から2024年6月までの1年間のコメ需要量は前年比1.6%増と、約10年ぶりに増加しました。

これは、減反政策による生産調整と、2023年の猛暑やインバウンド需要の増加、小麦価格高騰、備蓄需要などが複合的に影響した結果です。

根本原因は、減反政策によって需要ギリギリの生産しか行われず、わずかな需給変動でも価格や供給に大きな影響が出ること。

ほんと、今年の米は高かったべさ! 昔はもっと安かったのに… 農家の高齢化とか、色々事情はあるんだろうけど、消費者としては、やっぱり困るよね。備蓄米の有効活用とか、もっと消費者に情報発信してほしいもんね。

次のページを読む ⇒

米価高騰の裏側を徹底分析!過去の米騒動を振り返り、インフレ、投機、供給不足の実態に迫る。食糧支援の危機と、小泉大臣の対策とは?