上司と部下の信頼関係構築が組織を強くする?信頼のらせん構造とは?信頼関係構築の重要性と、成功循環モデルによる組織改革。

上司と部下の信頼関係が、組織の成功を左右する!リモートワーク時代に顕在化する課題、コミュニケーション不足や世代間ギャップを乗り越え、良好な関係性を築くための具体的な20の方法を解説。信頼を失う要因、正負のらせん関係、企業が取り組むべき施策を提示。対話、心理的安全性、1on1、EQ、そして組織の成功循環モデル... 読み終えたとき、あなたの組織も変わる。

信頼関係の類型と影響:正と負のらせん

職場の信頼関係、どんな形がある?悪影響って?

正・負のらせん、一方向不全。業績や幸福感を損ねる。

信頼関係には、様々な類型があり、それぞれが組織に異なる影響を与えます。

特に、「信頼のらせん」に着目し、そのメカニズムについて解説します。

✅ パーソル総合研究所と九州大学の共同研究により、テレワーク時代における職場の信頼関係の重要性が明らかにされました。

✅ 上司から部下への信頼が、部下の更なる信頼へと繋がる「信頼のらせん関係」が提唱され、相互の期待と支援が組織業績向上に寄与することが示唆されました。

✅ 1on1ミーティングや自己開示といった行動が信頼関係構築に有効であり、サーバントリーダーシップやメンバーのオーセンティシティも重要であるとされています。

さらに読む ⇒株式会社 ウチダシステムズ|オフィス内装デザイン・移転・リニューアルはウチダシステムズ出典/画像元: https://uchida-systems.co.jp/worktrend/%E3%80%8C%E4%BF%A1%E9%A0%BC%E3%81%AE%E3%82%89%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%8D%E3%81%A7%E8%81%B7%E5%A0%B4%E3%82%92%E5%A4%89%E3%81%88%E3%82%8B%EF%BC%81%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%AB%E7%B7%8F%E5%90%88/上司から部下への信頼が、部下の更なる信頼に繋がる「正のらせん」は、組織にとって理想的ですね。

逆に「負のらせん」に陥らないよう、注意が必要ですね。

パーソル総合研究所の調査では、信頼関係は「上司→部下の信頼」「部下の被信頼感」「部下→上司の信頼」「上司の被信頼感」の四つの要素で捉えられ、それらの相互関係が分析されました。

調査の結果、信頼関係がらせん状に強化される「正のらせん関係」が確認される一方で、互いに信頼しない「負のらせん関係」、そして部下は上司を信頼しているが上司は部下を十分に信頼していない「信頼の一方向不全関係」の三つの類型が明らかになりました。

特に「信頼の一方向不全関係」は、負のらせん関係に転じるリスクを孕んでおり、職場業績や働く幸福感に悪影響を及ぼす可能性があります。

信頼関係が欠如すると、コミュニケーションが滞り、部下のモチベーション低下や離職につながり、組織の空中分解を招く可能性があります。

上司と部下の信頼関係って、本当に大事よね。信頼がないと、ギスギスした雰囲気になっちゃうし、相談もしにくくなるから、仕事もやりづらくなるわよね。

組織と個人の成長を促す施策と解決策

組織の信頼回復、具体的に何から始める?

研修実施・第三者介入・部署異動を検討。

組織と個人の成長を促すためには、具体的な施策と解決策が必要です。

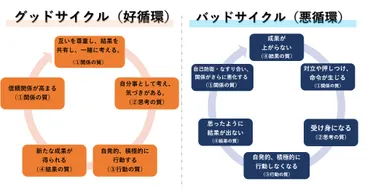

成功循環モデルを活用し、持続的な成功を目指すための方法を解説していきます。

✅ 成功循環モデルは、「関係の質 → 思考の質 → 行動の質 → 結果の質」という4つの要素を好循環させることで組織を持続的な成功に導くフレームワークであり、数字だけを追い求めるマネジメントの限界を克服することを目指している。

✅ このモデルは、人間関係の質を起点とし、心理的安全性の確保を通じて、多様な意見や創造的なアイデアを生み出し、積極的かつ効果的な行動を促すことを重視している。

✅ 成功循環モデルをビジネスで活用する意義は、短期的な成果に偏らず、組織の疲弊や離職率の上昇を防ぎながら、メンバーの主体性を引き出し、組織全体の成果向上を実現することにある。

さらに読む ⇒株式会社ガイアシステム |出典/画像元: https://www.gaiasystem.co.jp/human/grossary/koujyunnkannakujyunnkann/成功循環モデルは、非常に興味深いですね。

短期的な成果だけでなく、組織全体の成長を考慮したマネジメントが重要だということがよく分かりました。

企業ができる施策としては、管理職研修の実施、若手社員向け研修の実施、EQ(心の知能指数)への理解と能力開発が有効です。

また、部下の言動のギャップから信頼関係の欠如を読み解き、小さなタスクの指示で確認することも効果的です。

信頼が完全に壊れた場合は、早期に第三者(上長や他部署のマネジャー)に介入を依頼し、客観的な視点からのアドバイスを得ることも解決策の一つです。

第三者による1on1の実施や、部署異動も視野に入れ、組織全体の成果を優先する姿勢が求められます。

信頼関係を基盤とした組織は、部下の自発的な行動を促し、仕事の効率と生産性を向上させる「組織の成功循環モデル」が提唱されています。

上司は短期的な成果を求めるのではなく、信頼関係構築に注力し、本質的な組織力を高めることが重要であり、風通しの良いコミュニケーションが生産性向上に繋がります。

管理職研修とかEQ研修はうちの会社でも必須だな。早急に導入を検討しよう。部下の些細な言動から信頼関係を読み解く?いいな、それ。

信頼関係がもたらす成果:メンタルヘルスと生産性向上

上司と部下の関係、メンタル&生産性への影響は?

良好な関係は、メンタルと生産性を向上させる!

上司と部下の関係性は、メンタルヘルスと生産性に大きな影響を与えます。

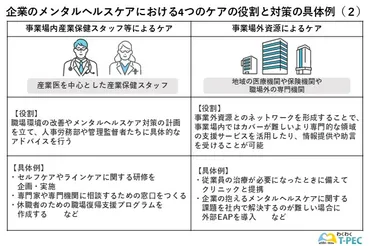

メンタルヘルスケアの重要性と、その対策について解説していきます。

✅ メンタルヘルスケアは、こころの健康状態を良好に保つための取り組みであり、不調の原因(ストレス、人間関係、ハラスメントなど)を理解し、初期症状に気づき、早期に対処することが重要です。

✅ 企業は労働者のメンタルヘルスケアを行う義務があり、安全配慮義務に基づいて、労働者が安全かつ健康に働けるように配慮する必要があります。メンタルヘルス不調は、労災リスクや企業評価の低下にもつながるため、組織全体での認識と対策が不可欠です。

✅ 企業がメンタルヘルスケアに積極的に取り組むことで、労働者の意欲やパフォーマンス向上、業務上のミスや事故の防止、休職者や離職者の減少といったメリットがあり、企業の生産性向上や安定した経営につながります。

さらに読む ⇒職場でのメンタルヘルスケア方法と推進方法を解説【医師監修】出典/画像元: https://t-pec.jp/work-work/article/403上司との関係性が、部下のメンタルヘルスと生産性に影響を与えるというのは、非常に重要な視点ですね。

より良い職場環境を構築するために、上司の役割が重要になってきますね。

本研究では、人的資本プログラムの一環として、企業・従業員マッチパネルデータを用いて、上司と部下の関係性が、部下のメンタルヘルスと生産性に与える影響を検証しました。

上司と部下のコミュニケーションの質や、上司の能力が高いことが、部下のメンタルヘルスの改善、生産性向上に繋がり、統計的に有意な影響を与えることが明らかになりました。

逆に、上司との関係性が悪いと、メンタルヘルスの悪化だけでなく、生産性の低下、離職意向の増加といった問題を引き起こすことが示唆されました。

この結果は、職場改善において、長時間労働是正だけでなく、上司と部下の関係性といったソフト面の改善が重要であることを示唆しています。

ストレスチェックの実施だけでなく、その後の職場環境改善対策の必要性を強調し、より良い職場環境の構築に向けて、上司の役割とコミュニケーションの重要性を提唱しています。

上司との関係性って、ほんとに大事よね。辛いこととか、困ったことがあった時に、相談できる人がいるかどうかで、全然気持ちが違うもん。メンタルヘルスは大切だよね。

本日の記事では、上司と部下の信頼関係構築の重要性、その具体的な方法、そしてそれが組織にもたらす成果について解説しました。

💡 上司と部下の信頼関係は、組織の成功に不可欠であり、様々な影響を与える。

💡 1on1ミーティングやコミュニケーションを通じて、信頼関係を構築することができる。

💡 信頼関係はメンタルヘルスや生産性にも影響を与え、組織の成長を促す。