インフレと日本経済、スタグフレーション(?)日本のスタグフレーションと過去の教訓

日本経済はスタグフレーションの危機!高インフレと景気後退が同時に進行し、実質賃金の減少と消費低迷が深刻化。過去の石油危機を教訓に、企業は生産性向上と賃上げで経済を立て直せるか?円安・物価高、低生産性という構造問題、そして企業の冷淡な経営姿勢が課題。未来を切り開くには、大胆な改革と経営者意識の変革が不可欠。

現状分析:低迷する消費と景気

日本経済、バブル後最悪?消費低迷と物価高騰の原因は?

円安、物価高、消費低迷。輸入物価と観光客増が要因。

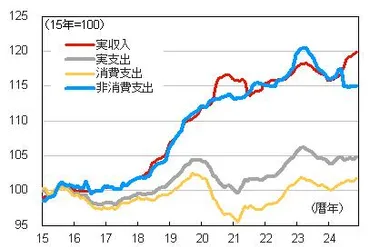

実質賃金の低迷と将来への不安から、家計は消費を抑制し、貯蓄を増やす傾向にあります。

新NISAによる投資への動きもあるものの、消費を押し上げるには至っていません。

✅ 実質賃金低迷と将来不安から、家計は消費を抑制し貯蓄を増やす「NISA貧乏」の状況が継続していると考えられる。

✅ 手取りを減らす非消費支出の影響は限定的であり、むしろ家計はさらなる貯蓄を望んでいる。新NISAによる投資への動きはあるものの、マクロ経済レベルでの消費行動を変えるほどのインパクトはない。

✅ インフレ下でも低所得層を含め、多くの家計で黒字率が上昇しており、将来不安は深刻化。潜在成長率の低さから、実質賃金の持続的な増加は容易ではなく、政府への不満につながっている可能性がある。

さらに読む ⇒TBS NEWS DIG出典/画像元: https://newsdig.tbs.co.jp/articles/withbloomberg/1686220?page=2現在の日本経済は、バブル崩壊後最悪の状況にあると分析されています。

実質家計所得が減少し、消費も低迷。

物価上昇は続いているものの、上昇率は鈍化傾向にあります。

現在の日本経済は、バブル崩壊後最悪の状況にあると分析されています。

円安と物価高騰により実質家計所得が減少し、実質家計最終消費支出は4四半期連続で減少しています。

有効求人倍率の低下は景気鈍化を示唆し、現金給与総額の上昇率も鈍化する可能性が高いです。

消費者物価は日銀目標の2%を27か月連続で上回り、食料、エネルギー、教養娯楽サービスなどの物価上昇が顕著です。

一方で、これらの品目を除いた物価上昇率は低下傾向にあります。

この物価上昇は、輸入物価上昇や外国人観光客増加が主な原因です。

春闘での賃上げや所得・住民税減税の可能性はあるものの、節約志向の高まりや新NISAによる貯蓄率上昇が見込まれ、消費回復は難しいと予測されています。

うちもホントに厳しくてね、食費とかも節約するようにしてるのよ。将来のこと考えると、どうしてもお金のことばっかり考えちゃうわよね。

金融政策と財政のジレンマ

スタグフレーション対策、日本経済はどうすべき?

構造改革と財政規律が不可欠。

スタグフレーションは、高いインフレと経済停滞が同時に起こる現象です。

日本は現在、このスタグフレーションに陥る可能性が指摘されており、政府の対策が求められます。

公開日:2023/05/10

✅ スタグフレーションとは、高いインフレーション(物価上昇)と低い経済成長が同時に発生する現象で、景気停滞を意味する「スタグネーション」と「インフレーション」を組み合わせた言葉です。

✅ 2023年現在の日本は、コロナウイルスの影響などにより、スタグフレーションに陥る可能性があるとされています。物価上昇と経済停滞が懸念されており、今後の対策が重要です。

✅ スタグフレーションの原因としては、生産コストの上昇を引き起こす供給ショックや、特定の職業への労働力不足による構造的失業などが挙げられます。

さらに読む ⇒HOME - やさしいビジネススクール出典/画像元: https://yasabi.co.jp/stagflation-2/日銀の金融政策だけでは、スタグフレーションへの対応は難しいとされています。

財政政策も重要ですが、構造的な問題解決が不可欠です。

日銀の金融政策ではスタグフレーションへの対応が困難であると指摘されています。

減税や補助金などの財政措置が多少の効果を持つ可能性があるものの、日本経済の低生産性や構造的な人手不足といった問題が解決されない限り、財政刺激策は一時的な効果に留まり、政府債務を増大させるだけだと結論付けています。

スタグフレーションに陥ると、インフレ抑制と景気浮揚という相反する政策が必要となり、財政・金融政策の舵取りが非常に難しくなります。

日本の財政赤字の大きさも問題となっており、金利上昇のリスクも抱えています。

金融政策と財政政策、どちらも難しい舵取りになりそうですね。政府は、もっと大胆な対策を打ち出すべきだと思いますよ。このままでは、日本経済は本当にヤバい。

未来への展望:企業と個人の変革

日本経済の成長を阻む問題は?企業の何が問題?

賃上げと生産性向上を阻む企業の冷遇経営。

企業は生産性向上と、それによる賃上げを目指すべきです。

実質賃金を向上させることが、持続的な景気回復の鍵となります。

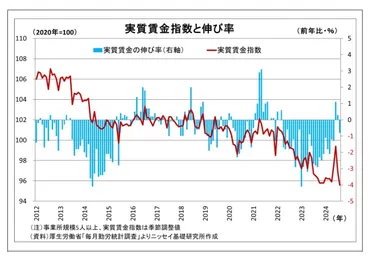

✅ 日本の実質賃金は、一時的にプラスに転じたものの、長期間の低迷により水準が大きく落ち込んでいる。企業の経常利益や株価が好調な一方で家計の購買力は低迷しており、持続的な景気回復のためには、物価上昇を上回る賃金上昇が不可欠である。

✅ 実質賃金を向上させるには、企業の生産性向上と、それによる賃上げが重要である。大企業による中小企業への価格転嫁受け入れや、AI・IT投資、従業員のスキル向上など、生産性向上のための環境整備が求められる。

✅ 政府は目先の経済対策だけでなく、中長期的な生産性向上策に注力し、企業による投資を後押しする必要がある。具体的には、規制撤廃や生産性向上を促進する政策の拡充と実行が期待される。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=80064?site=nli実質賃金が上がらないと、消費が伸び悩み、経済成長も鈍化します。

日本企業は、内部留保を活用し、賃上げや人材への投資を積極的に行うべきです。

今後の経済成長の鍵は、実質賃金がインフレに打ち勝つように上昇するかどうかです。

しかし、現在の状況では、企業はコスト削減を重視し、生産性向上に繋がる投資を怠っているため、経済成長の阻害要因となっています。

多くの日本企業は、内部留保を抱え、賃金抑制、非正規雇用の増加、OFF-JT投資の削減といった「人間を冷たく扱う」経営を行い、これが日本製品の品質劣化や生産性低下に繋がっていると批判されています。

根本的な解決には、企業の付加価値創出、生産性向上、賃上げが不可欠であり、企業が積極的に変化する必要があります。

デジタル化の波に乗れず、GAFAMのような巨大ネット企業が育たない日本の現状を鑑みると、経営者意識の改革も求められています。

ほんと、企業にはもっと頑張ってほしいよね。社員の給料を上げて、みんなが豊かになれるような社会になってほしいもの。経営者の意識改革も必要だね。

インフレと景気後退という二重の危機に対し、過去の教訓を活かし、企業と個人が変化することで、日本経済は未来へと進むことができると信じています。

💡 日本はスタグフレーションという二重の危機に直面しており、過去のオイルショックの教訓を活かす必要があります。

💡 実質賃金の向上と企業の生産性向上が、持続的な経済成長には不可欠です。

💡 政府、企業、個人が協力し、構造改革に取り組むことが重要です。