インフレと日本経済、スタグフレーション(?)日本のスタグフレーションと過去の教訓

日本経済はスタグフレーションの危機!高インフレと景気後退が同時に進行し、実質賃金の減少と消費低迷が深刻化。過去の石油危機を教訓に、企業は生産性向上と賃上げで経済を立て直せるか?円安・物価高、低生産性という構造問題、そして企業の冷淡な経営姿勢が課題。未来を切り開くには、大胆な改革と経営者意識の変革が不可欠。

💡 日本は現在、物価上昇と景気後退が同時に進行するスタグフレーションの危機に直面しています。

💡 過去のオイルショックから、日本経済はスタグフレーションからの脱出を経験しています。その教訓を活かす必要があります。

💡 企業の生産性向上と実質賃金の増加が、今後の日本経済の成長に不可欠です。

本日は、現在日本が直面しているインフレと景気後退、そして過去の教訓を踏まえ、未来への展望について解説していきます。

二重の危機:インフレと景気後退の狭間で

日本経済の危機的状況とは?スタグフレーションの実態は?

インフレと景気後退の同時進行。実質所得減も。

日本経済は、急激な物価上昇と景気後退の危機に瀕しています。

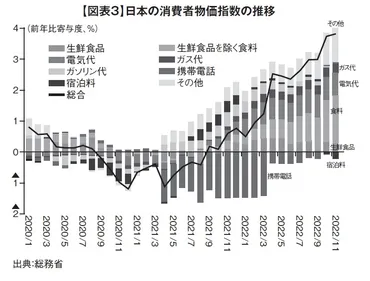

2021年秋から続くスタグフレーションは、国民生活を圧迫し、特に低所得者層に大きな影響を与えています。

公開日:2023/08/23

✅ 日本は2021年秋から、物価上昇と給料の伸び悩みが同時に起こるスタグフレーションに突入し、食料品などの値上げが相次いでいる。

✅ スタグフレーションは、原材料費高騰が原因で起こる「悪いインフレ」であり、国民生活、特に低所得者層に悪影響を及ぼす。過去にはオイルショック時に発生した。

✅ マクドナルドのハンバーガーなど、様々な商品の価格上昇が顕著であり、デフレからの脱却が進んでいるものの、依然としてビッグマック指数では「安いニッポン」の状態が続いている。

さらに読む ⇒ZUU online|新時代を生きるための経済金融メディア出典/画像元: https://zuuonline.com/archives/252217スタグフレーションは、私たち国民の生活に直接影響を与える深刻な問題ですね。

食料品の値上げは家計を圧迫し、実質賃金の伸び悩みも大きな課題です。

日本経済は現在、高いインフレ率と景気後退の可能性という、二重の危機に直面しています。

2024年7月29日の分析によると、これはスタグフレーション(物価上昇と景気停滞の同時進行)という深刻な状況であり、実質家計所得の減少と消費支出の低迷が主な要因となっています。

1~3月期のGDPはマイナス成長となり、4~6月期もマイナスとなる可能性があり、スタグフレーションの懸念が高まっています。

主要国と比較して日本のインフレ率は高止まりしており、4月の消費者物価指数は3.5%を記録。

実質賃金はマイナスとなっており、国民生活は圧迫されています。

なるほど。インフレと景気後退の同時進行ですか。まさに、今私が抱えている悩みそのものですね。給料は上がらないのに、物価だけがどんどん上がっていく…早く打開策を見つけたいものです。

過去の教訓:石油危機からの脱出

日本経済を苦しめた二度の石油危機、その教訓とは?

減量経営と省エネ、賃金抑制が脱出のカギ。

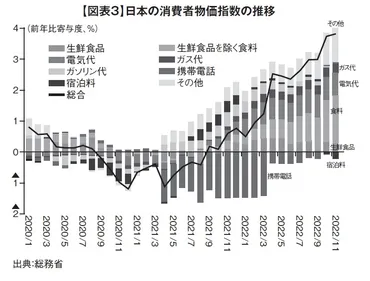

1970年代のオイルショックは、日本経済に大きな影響を与えました。

原油価格の高騰により、物価が急上昇し、経済は混乱。

政府は様々な対策を講じ、乗り越えました。

✅ オイルショックとは、1970年代に起きた原油価格の高騰により物価が急上昇し、日本経済に大きな影響を与えた出来事です。

✅ 第1次オイルショックは、中東戦争をきっかけとした原油価格の大幅な引き上げと、石油禁輸措置によって引き起こされ、トイレットペーパーの買い占め騒動など混乱を招きました。

✅ 政府はインフレ抑制のため、省エネルギー施策や生活必需品の価格統制を実施し、経済の減速に対応しました。

さらに読む ⇒アセットマネジメントOne出典/画像元: https://www.am-one.co.jp/warashibe/article/chiehako-20200703-1.htmlオイルショックの経験から、日本は様々な教訓を得ましたね。

省エネや賃金抑制など、過去の経験が今の日本に活かせる部分もあるかもしれません。

日本経済は、これまで1973年の第一次石油危機と1978年の第二次石油危機という二度の大きな経済的困難に直面しました。

第一次石油危機では、原油価格の高騰によりインフレ、国際収支赤字、そして戦後初のマイナス成長という困難に陥りました。

しかし、企業は減量経営と省エネルギー努力を展開し、エネルギー消費効率の向上、労働生産性の向上、単位労働コストの低下を実現し、他国よりもスムーズにスタグフレーションから脱出しました。

第二次石油危機では、第一次石油危機の教訓が活かされ、賃金上昇の抑制などにより、第二次石油危機からの影響は第一次ほど深刻ではありませんでした。

ほんと、過去の教訓って大事よね。あの時、企業が減量経営とか、省エネ努力したって話、なんか今の時代にも通ずるものがある気がするわ。頑張って乗り越えましょうね!

次のページを読む ⇒

日本経済は深刻な状況。円安・物価高で消費低迷、スタグフレーションの危機も。賃上げと生産性向上が鍵だが、企業体質が課題。変革なくして成長なし!