南海トラフ地震と首都直下地震:迫りくる脅威と備えは?大地震に備える:発生確率、被害想定、そして対策

迫りくる二大地震、南海トラフと首都直下。政府は被害想定と発生確率を見直し、防災対策を強化。最大32.3万人の死者、169.5兆円の経済被害も。確率は70~80%から80%へ。揺れ、津波、事前の備えが重要。地震本部による評価見直し、発生確率の変化に注目。耐震化、避難対策など、今すぐできる対策を始めよう。

揺らぐ予測:時間予測モデルとその課題

南海トラフ地震の予測、何が見直しの対象?

時間予測モデルとその根拠となるデータ

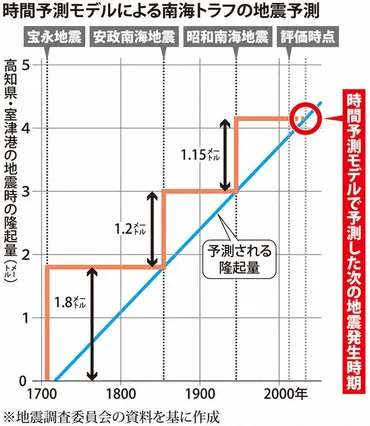

南海トラフ地震の長期予測において、複数の算出方法による発生確率の違いが存在します。

時間予測モデルとその課題について掘り下げます。

公開日:2021/04/15

✅ 南海トラフ地震の長期予測について、国の地震調査委員会が公表した30年以内の発生確率は「60~70%」だが、別の算出方法では「10~30%」という結果が出ている。

✅ 地震の発生メカニズムは複雑で、現在の地震学では正確な予測は難しい。しかし、過去の発生間隔から一定の間隔で地震が起きる傾向も読み取れる。

✅ 南海トラフ以外の地震では過去の発生間隔データを使った「単純平均モデル」で確率を算出しており、この手法を南海トラフに適用すると発生確率は「10~30%」となる。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20210415/ddm/016/040/008000c時間予測モデルの信頼性に関する議論は、今後の確率評価に大きな影響を与えそうですね。

様々なデータやモデルを比較検討し、より精度の高い予測を目指すことが重要だと感じました。

南海トラフ地震の「時間予測モデル」は、高知県室戸市の隆起量測量結果を根拠としており、地震本部が採用する「全国地震動予測地図」にも採用されています。

しかし、その信頼性への疑問から、政府は評価の見直しを進めています。

この見直しは非公開で進められており、南海トラフ地震の確率評価に、他の地震で採用されている「単純平均モデル」を適用した場合の発生確率も検討される可能性があります。

時間予測モデルの根拠となるデータに関する論文も発表され、古文書の記録の信頼性や港が人為的に掘り下げられた可能性が指摘されていることが、見直しのきっかけの一つとなりました。

地震本部は、近い将来での見直しを検討しており、発生確率の値や表記の仕方に変更が加えられる可能性もあります。

えー、やっぱり予測って難しいんですね。色んな意見があって、どれを信じたらいいか分からないわ。でも、備えあれば憂いなしって言うし、できることからやっていこうっと。

迫りくる大地震:南海トラフの現状とリスク

南海トラフ地震、30年以内の発生確率は?

80%程度に引き上げられました。

地震調査委員会による最新の発生確率と、南海トラフ地震のリスクについて解説します。

私たちが今、何をすべきか考えましょう。

✅ 地震調査委員会は、南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率を「80%程度」に引き上げ、いつ起きてもおかしくない状況だと発表し、引き続き備えを呼びかけている。

✅ 発生確率は、過去の大規模地震の発生間隔などから割り出され、時間の経過とともに上昇する傾向があり、今回の引き上げは日向灘の地震の影響ではない。

✅ 日本海溝沿いや千島海溝沿いの地震の発生確率も引き上げられ、専門家はこれらの数字を一つの目安としつつ、今日明日発生する可能性も否定できないと注意を促している。

さらに読む ⇒Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」出典/画像元: https://scienceportal.jst.go.jp/newsflash/20250117_n01/発生確率が引き上げられたということは、状況がより深刻になっているということですね。

改めて、日々の備えの重要性を認識しました。

私たち一人ひとりが、できることを確実に実行していくことが大切ですね。

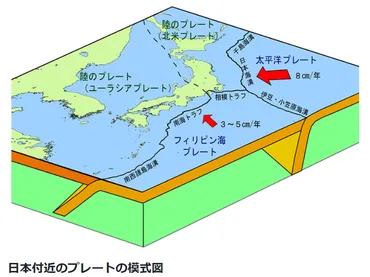

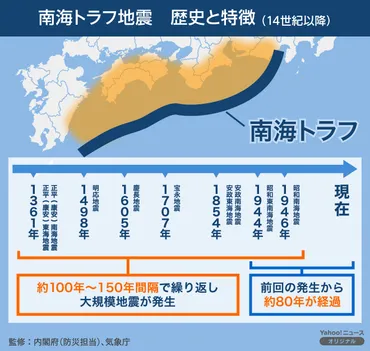

南海トラフ沿いでは、フィリピン海プレートが日本列島の下に沈み込むことでひずみが蓄積し、約100~200年周期で大地震が発生しています。

昭和東南海地震(1944年)と昭和南海地震(1946年)から70年近くが経過し、次の大地震発生の可能性が高まっています。

過去の地震の震源域は多様で、連動して発生することもあるため、正確な予測は困難であり、地震本部は南海トラフ全体を1つの領域として評価しています。

政府の地震調査委員会は、南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率を従来の「70~80%」から「80%程度」に引き上げました。

発生確率は、過去の大規模地震の発生間隔などから計算され、時間の経過とともに上昇する傾向にあります。

この情報に基づき、引き続き防災対策の強化が求められます。

80%か… 備えは万全にしておかないとな。金はいくらあっても足りないが、命には代えられないからな!会社だけでなく、家族の防災対策も徹底するぞ!

未来への備え:防災対策と情報公開

大地震に備えるには?政府の対策と国民の意識は何が重要?

耐震化、避難対策、防災意識向上!情報収集も重要。

南海トラフ地震に備えるために、私たちができる具体的な対策と、政府の情報公開について解説します。

未来のために、今すぐ行動しましょう。

✅ 南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘沖にかけて約100~150年周期で発生する大規模地震であり、次の発生が切迫している。

✅ 最大クラスの地震が発生した場合、震度7や10mを超える津波が想定され、過去には時間差で複数の地震が起きた例もある。

✅ 日頃からの地震への備えが重要であり、「南海トラフ地震臨時情報」発表時には、政府や自治体の呼びかけに応じた防災対応が必要となる。

さらに読む ⇒ 気象庁出典/画像元: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jishin/nteq/index.html建物の耐震化、火災対策、津波対策など、様々な対策を複合的に行うことが重要だと分かりました。

政府の情報公開を参考にしながら、私たち自身の防災意識を高め、対策を講じていくことが大切ですね。

地震への備えとして、建物の耐震化、火災対策、津波対策、初動体制、避難対策などが重要です。

政府は、首都中枢機能の確保、インフラ維持、耐震化、火災対策などを進めています。

南海トラフ地震と首都直下地震について、政府は様々な情報公開と対策強化を行っています。

内閣府の基本計画に基づき、地震発生確率の理解を深め、国民の防災意識向上と自治体の防災対策立案に役立てることが重要です。

関連情報としては、地震動予測地図、長周期地震動予測地図、南海トラフ地震調査研究プロジェクト、南海トラフ広域地震防災研究プロジェクト、東海・東南海・南海地震の連動性評価研究プロジェクト、内閣府の対策ページ、長期評価などが挙げられます。

また、気象庁は日向灘の地震後、「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」を発令しましたが、規模が基準を下回ったため調査を終了しました。

えー、やることいっぱいだね!でも、こうやって、色んな情報を教えてもらえると、何から始めればいいか、少しはわかる気がする。ま、家族と相談して、できることからやってみるわー。

本日の記事では、南海トラフ地震と首都直下地震に関する最新情報と、私たちができる対策について解説しました。

皆様も日々の備えを大切にしてくださいね。

💡 南海トラフ地震と首都直下地震のリスクと、それに対する企業のBCP策定の重要性。

💡 地震の発生確率評価モデルと、その課題、そして最新の発生確率情報について。

💡 私たちができる具体的な防災対策と、政府の情報公開について。