南海トラフ地震と首都直下地震:迫りくる脅威と備えは?大地震に備える:発生確率、被害想定、そして対策

迫りくる二大地震、南海トラフと首都直下。政府は被害想定と発生確率を見直し、防災対策を強化。最大32.3万人の死者、169.5兆円の経済被害も。確率は70~80%から80%へ。揺れ、津波、事前の備えが重要。地震本部による評価見直し、発生確率の変化に注目。耐震化、避難対策など、今すぐできる対策を始めよう。

💡 南海トラフ地震と首都直下地震のリスク、発生確率、被害想定について解説します。

💡 企業におけるBCP策定、安否確認サービスの重要性について説明します。

💡 政府の最新情報、情報公開、そして私たちが取るべき具体的な防災対策を提示します。

本日は、南海トラフ地震と首都直下地震について、現在の状況と私たちができる対策について、分かりやすく解説していきます。

迫りくる脅威:南海トラフと首都直下地震

南海トラフ地震、最大死者数は?首都直下地震との違いは?

南海トラフ: 32.3万人、首都直下: 2.3万人。

南海トラフ地震と首都直下地震は、日本に甚大な被害をもたらす可能性のある二大脅威です。

企業は事業継続のために、これらのリスクを考慮した対策を講じる必要があります。

✅ 東日本大震災による関連倒産は2000件を超え、サプライチェーンの分断が倒産の大きな要因となった。今後発生が予測される南海トラフ地震や首都直下地震に備え、企業はBCP策定などの災害対策を講じる必要がある。

✅ 企業防災のポイントとして、事業継続計画(BCP)を策定し、業務影響度分析(BIA)や被害想定、重要事業の選定、事前対策、緊急時の体制などを整備することが重要である。安否確認サービスの導入もBCP策定の第一歩として推奨される。

✅ 南海トラフ地震や首都直下地震は、東日本大震災と同等かそれ以上の被害が予想されており、大規模災害による経済的影響も甚大である。企業は事業継続のために、これらの地震のリスクを考慮した対策を講じる必要がある。

さらに読む ⇒トヨクモ防災タイムズ出典/画像元: https://bosai-times.anpikakunin.com/megathrust-epicentral-earthquake-sonae/東日本大震災の教訓を踏まえ、企業はBCP策定や安否確認サービスの導入など、早急な対策を講じる必要性を感じました。

大規模災害は、経済にも大きな影響を与えますね。

日本列島に甚大な被害をもたらす可能性のある二大地震、南海トラフ地震と首都直下地震について、政府は様々な情報公開と防災対策の強化に取り組んでいます。

南海トラフ地震に関しては、2025年3月に内閣府が新たな被害想定を公開予定であり、防災対策の進捗を考慮した地震モデルや計算手法の更新が盛り込まれます。

2020年1月時点での30年以内の発生確率は70~80%とされ、静岡県から宮崎県にかけて震度7の揺れ、広範囲での震度6強から6弱の揺れが予測されています。

また、太平洋沿岸に10mを超える大津波が襲来する可能性もあり、死者最大32.3万人、経済被害最大169.5兆円という甚大な被害が試算されています。

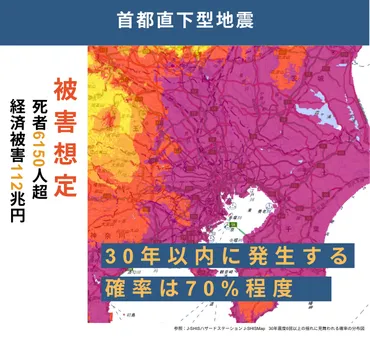

首都直下地震の30年以内の発生確率は70%程度とされ、東京湾内の津波は1m以下とされていますが、広範囲での強い揺れが予測され、死者最大2.3万人、経済被害約47兆円と試算されています。

両地震ともに、事前の防災対策と災害時の迅速な対応が不可欠です。

うーん、なるほど。BCP策定は必須だな。うちの会社でも、早急に検討せねば。サプライチェーンの分断なんて、一発アウトだもんな。金にならないことは、即刻見直さないとな!

地震発生確率の評価と長期評価モデル

南海トラフ地震の発生確率、何が変わった?

「70~80%」から「80%程度」に更新。

南海トラフ地震の発生確率評価には、様々なモデルが用いられています。

地震の長期評価モデルについて、詳しく見ていきましょう。

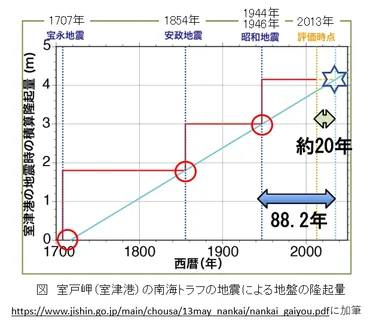

✅ 南海トラフの巨大地震が発生すると、高知市のような場所では地盤沈下、室戸岬のような場所では隆起が起こる。

✅ 室戸岬の隆起の傾向から、次の地震の時期を推測すると、2030年を少し過ぎた頃になる可能性がある。

✅ 次の南海トラフの巨大地震は近づいており、しっかりとした備えが必要である。

さらに読む ⇒DMA出典/画像元: https://dma-fmiura.com/entry169.html地震の発生確率を評価する上で、様々なモデルが存在し、それぞれのモデルに課題があることを理解しました。

特に、室戸岬の隆起量のデータに関する見直しが今後の評価に影響を与える可能性がありますね。

南海トラフ地震の発生確率評価には、地震調査研究推進本部(地震本部)が用いる「長期評価」が用いられています。

地震の長期評価に用いられる確率計算には、時間の経過とともに確率が変化するモデル(計算方法1)と、時間の経過に関わらず確率が一定のモデル(計算方法2)の2種類があります。

南海トラフ地震の評価では、過去の地震発生間隔、最後の地震発生からの経過時間、発生間隔のばらつきの度合いを用いて確率を計算する「時間予測モデル」が用いられていましたが、このモデルの根拠となる高知県室戸市の隆起量測量結果の信頼性について疑義が呈され、見直しが検討されています。

2024年3月の参議院予算委員会でもこの問題が取り上げられ、2025年1月には地震本部が30年間の発生確率を「70~80%」から「80%程度」に更新しました。

あのね、確率ってやつは、結局のところ、過去のデータから推測するしかないんでしょ?未来のことなんて、誰にも分かんないんだから、色んな角度から見て、備えるしかないよねー。まあ、北海道も他人事じゃないし。

次のページを読む ⇒

南海トラフ地震の発生確率見直し。高知県室戸市の隆起データ信頼性に疑問符。政府は非公開で見直し、防災対策強化へ。最新情報に基づき備えを。