「独身税」ってホント?子ども・子育て支援金制度の負担と影響は?(解説と疑問)2026年開始「子ども・子育て支援金」で何が変わる?

2026年導入の「子ども・子育て支援金」は、少子化対策の要。全公的医療保険加入者が対象で、児童手当拡充、保育サービス充実に充当。負担は健康保険料に上乗せ。独身者も負担し、公平性への疑問の声も。将来を支えるための制度だが、負担感や結婚意欲への影響も懸念。制度の意義と、負担のバランスが問われる。

制度の詳細:負担と影響

年収で保険料負担はどう変わる?負担増は誰に影響?

年収で負担額が変動。独身や子なしにも影響。

「独身税」という言葉で一部では話題になっていますが、実際には公的医療保険加入者全員が対象です。

負担が増える中で、どのように影響があるのか、詳しく見ていきましょう。

✅ 日本では現時点で「独身税」という税制は存在しないが、2026年4月から始まる「子ども・子育て支援金制度」が、一部で「独身税」と揶揄され話題になっている。

✅ 子ども・子育て支援金制度は、少子化対策として子育て世帯を支援する目的で創設され、公的医療保険に上乗せして徴収されるため、恩恵を受けにくい独身者から不公平感があるという声が上がっている。

✅ 独身税とは未婚者に対して課される税金であり、ブルガリアの事例のように、結婚・出生率向上を目的として導入されたものの、期待された効果が得られない場合が多い。

さらに読む ⇒税理士 名古屋 / 名古屋市 名古屋総合税理士法人出典/画像元: https://hosoe-tax.com/news/column/column_zeimu/article/20241128/年収400万円の人は年間約7800円、年収200万円の人は約4200円の負担増になるんですね。

独身者や子どもがいない世帯からの不満の声も理解できます。

制度の公平性については、更なる説明が必要でしょう。

この制度は、健康保険料に上乗せされる形で徴収され、年収400万円の人は年間約7800円、年収200万円の人は年間約4200円を負担することになります。

2028年度には中小企業に勤める会社員の場合、月700円程度の負担増となる見込みです。

しかし、独身者や子どもがいない世帯も負担を負うため、不公平感や結婚への意欲低下といった批判も存在します。

過去には、ブルガリアの独身税導入時に出生率が低下した例もあり、その影響も懸念されています。

うーん、やっぱ独身者にはキツいよねぇ。子どもいないと、自分達の生活だけで精一杯なのに、なんで負担しなきゃいけないんだろ? 納得いかないわ。

批判の声と政治的対応

独身者はなぜ不満?制度への批判の核心は?

公平性の欠如。既婚者の優遇への不満。

制度への批判は、主に独身者や子どもがいない世帯が恩恵を受けにくい点に集中しています。

政治的な対応と、それに対する人々の反応を見ていきましょう。

✅ 2026年度から導入予定の「子ども・子育て支援金」について、SNSで「独身税」と批判されていることに対し、三原じゅん子こども政策担当相が反論したが、批判の根本的な原因である不公平感への説明は不足している。

✅ 三原大臣は「子ども・子育て支援金」という名称が、独身者だけに負担を強いるという誤解を招く「独身税」という言葉遣いだと批判しているが、実際には、独身者や子供のいない世帯がメリットを感じられないことへの皮肉として「独身税」という言葉が使われている。

✅ 「支援金」という名称は、義務であるにもかかわらず、国民に善意を求めているように見えると指摘されており、税の公平性という観点から、制度設計と説明に疑問が呈されている。

さらに読む ⇒NEWSポストセブン出典/画像元: https://www.news-postseven.com/archives/20250613_2046436.html?DETAILSNS上での「独身税」という言葉の広がりは、制度に対する誤解を招いている側面もあります。

三原大臣の説明だけでは、批判を払拭するのは難しいでしょう。

丁寧な説明と、制度設計の見直しが必要かもしれませんね。

この制度に対する批判は、主に独身者が直接的な恩恵を受けにくい点、既婚者が税制優遇を受ける一方で独身者が追加負担を強いられることへの不公平感に集中しています。

SNS上では「独身税」という言葉が一人歩きし、独身者からの反発が強まっています。

三原じゅん子こども政策担当大臣は制度の意義を説明していますが、批判者との認識のズレも指摘されています。

批判者たちは、税金の原則である公平性が保たれていないと感じています。

いや、これは完全に炎上商法だな。もっとちゃんと説明しないと、国民は納得しないだろう。公平性も大事だけど、もっと分かりやすく説明する努力が必要だ。

制度の課題と今後の展望

少子化対策、何が重要?負担感軽減と意欲を保つには?

経済支援と環境改善のバランス、納得感が重要。

少子化対策の財源として社会保険料を充当することに違和感を感じる専門家もいます。

制度の課題と、今後の展望について解説します。

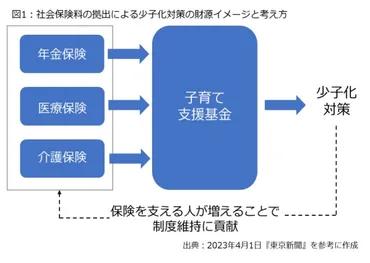

✅ 岸田政権が進める少子化対策の財源として、社会保険料を充当する案が浮上しているが、筆者は社会保険の本来の目的と合致しないとして違和感を表明している。

✅ 社会保険方式は、病気や介護などのリスクを被保険者の支え合いでカバーするものという教科書的な説明があり、出産・育児をリスクと捉えることに疑問を呈している。

✅ 政府内では、児童手当拡充などの対策を検討しており、財源として社会保険料や特別会計の創設などが議論されているが、岸田首相は新たな税負担を否定し、社会全体での連帯を呼び掛けている。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=74880?site=nli少子化対策は喫緊の課題であり、財源確保も重要ですが、社会保険の本来の目的との整合性も考慮する必要があります。

制度のメリットを理解し、納得を得られるような工夫が求められますね。

少子化対策として、子育て世帯への経済的支援や育児環境の改善は重要ですが、同時に独身者の負担感を軽減するバランスが求められています。

重要なのは、将来的に子どもたちが社会保障の担い手となることから、すべての世代が制度のメリットを理解し、納得することです。

制度設計においては、負担増による不公平感への対策と、結婚や出産に対する意欲を損なわないような配慮が不可欠となっています。

なるほどね、やっぱり社会保険の目的って、病気とか介護のリスクに備えることだもんね。少子化対策と結びつけるのは、ちょっと違う気がするけど…まぁ、色んな意見があるってことだよね。

今回の記事では、子ども・子育て支援金制度について、制度の概要から、私たちが気になるお金の話、批判の声、今後の展望まで幅広く解説しました。

制度の意義を理解し、今後の動向に注目していきましょう。

💡 2026年4月から「子ども・子育て支援金」制度が導入され、公的医療保険料に上乗せされる。

💡 制度の目的は、児童手当の拡充や保育サービスの充実など、子育て支援の強化。

💡 独身者からの不公平感に対する批判があり、制度の公平性、説明責任が問われている。