「独身税」ってホント?子ども・子育て支援金制度の負担と影響は?(解説と疑問)2026年開始「子ども・子育て支援金」で何が変わる?

2026年導入の「子ども・子育て支援金」は、少子化対策の要。全公的医療保険加入者が対象で、児童手当拡充、保育サービス充実に充当。負担は健康保険料に上乗せ。独身者も負担し、公平性への疑問の声も。将来を支えるための制度だが、負担感や結婚意欲への影響も懸念。制度の意義と、負担のバランスが問われる。

💡 2026年4月開始の「子ども・子育て支援金」制度は、少子化対策の財源として創設。

💡 医療保険料に上乗せして徴収され、独身者や子どもがいない世帯にも負担が生じる。

💡 制度の目的は、児童手当拡充や保育サービスの充実など、子育て支援の強化。

さて、今回は2026年から導入される「子ども・子育て支援金」について掘り下げていきます。

制度の概要から、私たちが気になる負担の問題まで、分かりやすく解説していきます。

新たな制度の幕開け

2026年から始まる子育て支援金、対象者は?

公的医療保険加入者全員です。

2026年4月から導入される「子ども・子育て支援金」制度は、少子化対策として注目を集めています。

今回は、この制度の概要と、私たちが気になるお金の話について詳しく見ていきましょう。

公開日:2024/03/30

✅ 政府は少子化対策の財源として、医療保険料と合わせて徴収する「支援金」の医療保険ごとの試算額を初めて公表し、2028年度には国民健康保険で月額400円、被用者保険全体で500円となる見込み。

✅ 支援金は段階的に引き上げられ、2026年度に6千億円、27年度に8千億円、28年度に1兆円を徴収する計画で、加入者数や収入に応じて各医療保険に割り振られる。

✅ 支援金を実際に支払う被保険者1人あたりに換算すると、協会けんぽで700円、健康保険組合で850円、共済組合で950円となる見込みで、政府は「給付」を強調することで「負担増」への批判を意識している。

さらに読む ⇒朝日新聞デジタル:朝日新聞社のニュースサイト出典/画像元: https://www.asahi.com/articles/ASS3Y4T7JS3YUTFL009M.html医療保険料と合わせて徴収される支援金は、段階的に引き上げられ、2028年度には国民健康保険で月額400円、被用者保険で500円となる見込みです。

負担は増えますが、その使途は未来への投資と言えるでしょう。

2026年4月から導入される「子ども・子育て支援金」は、少子化対策を目的とした新たな制度です。

通称「独身税」という言葉で一部では呼ばれていますが、これは誤解であり、実際にはすべての公的医療保険加入者が対象となります。

この制度の背景には、少子高齢化による社会保障費の増大と労働人口の減少という問題があり、未来の世代を支えるための重要な財源と位置付けられています。

なるほど、政府は未来への投資としてこの制度を位置付けているわけですね。でも、実際の負担額がどのように計算されるのか、もう少し詳しく知りたいものです。ミリオネアとしても、お金の流れはしっかり把握しておきたいですからね。

制度の目的と資金の流れ

子育て支援で約4.6兆円!どんな支援が受けられる?

児童手当増額、保育充実、育児支援強化!

この制度は、少子化対策を目的としており、児童手当の拡充や保育サービスの充実などに充てられます。

一体どのような制度なのか、資金の流れと合わせて詳しく見ていきましょう。

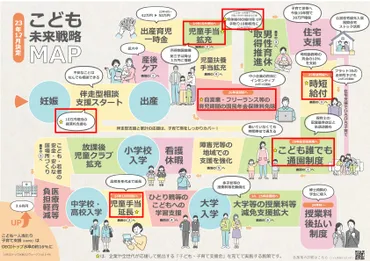

✅ 少子化対策として、「こども未来戦略」に基づき、児童手当の拡充や妊婦・乳児への支援給付などを行うための財源として、「子ども・子育て支援金」制度が創設されました。

✅ 支援金は、医療・介護の歳出改革と賃上げによる社会保険負担軽減効果の範囲内で、令和8年度から段階的に導入され、全世代・全経済主体から所得に応じて拠出されます。

✅ 支援金は、児童手当の拡充(所得制限撤廃、高校生まで延長、第3子以降3万円増額)をはじめ、妊婦支援、乳児向け通園制度、出生後休業支援給付、育児時短就業給付などに充てられます。

さらに読む ⇒こども家庭庁出典/画像元: https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkin児童手当の拡充や保育サービスの充実など、子どもたちを支えるための施策に資金が充てられるのは良いことですね。

今後の日本の未来を考えると、必要な投資だと思います。

制度の目的は、子育て支援と育児インフラの充実を主な目的としています。

具体的には、約1兆円の原資を確保し、別途3.6兆円の予算と合わせて、子ども・子育てに関わる人々を支援します。

集められた資金は、児童手当の拡充、保育サービスの充実、育児支援の強化などに充てられ、子育て世帯は、児童手当の増額や保育園の利用のしやすさなど、直接的な恩恵を受けることが期待されています。

うーん、これは良いんじゃない?子育て支援にお金が使われるのは、わかった。でも、あたしはもっと根本的な問題、生活費の負担を減らす方法も考えるべきだと思うんだけどね。北海道の友達とか、マジで生活苦しいって言ってるし。

次のページを読む ⇒

少子化対策の新たな制度、独身者にも負担増?不公平感や結婚意欲への影響が懸念。負担増の背景、批判、そして今後の課題を分かりやすく解説。