職場の飲み会セクハラ問題とは?〜加害者・企業のリスクと対策を徹底解説!?飲み会セクハラ、何が問題?

職場の飲み会、本当に安全? 表面上の親睦の裏で、セクハラのリスクが潜んでいます。 参加強制やハラスメントは、あなたの心身を蝕み、離職の原因にも。 会社も責任を問われるケースがあります。 証拠の確保、相談窓口の活用、そして専門家への相談を。 泣き寝入りせず、会社もセクハラ防止対策を強化して、安心できる職場環境を作りましょう。

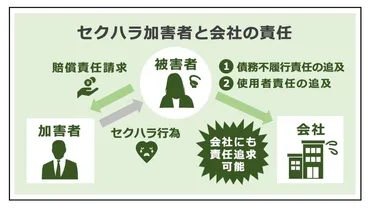

会社が責任を問われるケースと判例

会社の飲み会、どこまで責任?ハラスメント認定の境界線は?

業務の延長と見なされる飲み会で、会社は責任を問われます。

会社が責任を問われるケースと、過去の判例をご紹介します。

業務の延長とみなされる状況下では、会社も責任を問われる可能性があります。

✅ アルコールハラスメントは、職務上の優位性を利用して相手に精神的・身体的苦痛を与える行為であり、企業は使用者責任を問われる可能性がある。

✅ 裁判例では、上司の酒の強要行為がアルコールハラスメントと認定され、企業が損害賠償責任を負うケースも存在する。

✅ 企業は、アルコールハラスメント防止のための指導や社内研修などの啓発活動を通じて、職場環境を整備する必要がある。

さらに読む ⇒企業法務ナビ - 日本最大級の企業法務支援サイト出典/画像元: https://www.corporate-legal.jp/news/2223会社が責任を問われるケースを具体的に把握することで、企業はリスクを理解し、対策を講じることができます。

事前の対策が重要ですね。

会社が責任を問われるケースとしては、強制参加の飲み会、会議を兼ねた飲み会、会社が費用を負担する飲み会、取引先との接待など、「業務の延長」とみなされる飲み会が挙げられます。

例え有志参加の飲み会であっても、それが「職場」と評価されればハラスメントと認定される可能性があります。

判断基準は、飲み会の目的の発案者、企画者、開催日時、参加勧誘の方法など。

過去の判例では、飲み会が職務の一環とみなされ、会社が責任を負うと判断されたケースも存在します。

旭川地裁の判例では、所長の発案、ほぼ全職員への案内、親睦を図る目的などが考慮され、セクハラ発言が「職務を行うについて」行われたと認定されています。

へぇ~、会社が責任とられることもあるんだねぇ。飲み会って、ただの親睦会だと思ってたよ。会社も大変だね。

被害に遭った場合の対処法と相談先

セクハラ被害!証拠確保、相談先は?どうすれば?

証拠確保、相談&専門家へ!一人で悩まないで。

セクハラ被害に遭った場合の具体的な対処法、相談先について解説します。

証拠の確保や相談先の選定が重要です。

✅ セクハラで訴える前に、セクハラの定義や法的側面(民法違反の可能性など)を理解し、精神的苦痛がある場合は早めに対処することが重要。

✅ セクハラで訴えたい場合は、まず社内の窓口に相談し、解決しなければ、専門機関や弁護士に相談することを検討する。

✅ セクハラで弁護士に依頼する際の費用相場や、無料相談できる機関も存在することを把握しておく必要がある。

さらに読む ⇒退職代行|OITOMA(オイトマ)なら会社を今すぐ辞められる!出典/画像元: https://o-itoma.jp/sexual-harassment-report/被害に遭った場合の対応を具体的に知っておくことは、非常に重要です。

専門家への相談も、選択肢の一つとして覚えておきましょう。

セクハラ被害に遭った場合は、まず証拠を確保することが重要です。

ボイスレコーダーによる録音、メールやメッセージの保存、目撃者の確保などが有効です。

加害者本人に「セクハラにあたる」と伝え、同僚に相談して助けを求めることも重要です。

安全な距離を確保することも有効です。

相談先としては、会社のセクハラ相談窓口や上司、労働基準監督署などの行政機関、弁護士が挙げられます。

弁護士に相談すべきケースとしては、会社が適切な対応を取らない場合、加害者との示談交渉が必要な場合、損害賠償請求を検討する場合などがあります。

一人で悩まず、専門家への相談が大切です。

証拠って大事よねぇ〜!ボイスレコーダーとか、メッセージの保存とか、私もメモっとこ。弁護士さんに相談するってのも、心強いわよね。

会社と個人のための対策

セクハラから身を守るには?会社と被害者の役割とは?

研修・相談・規定整備!被害者は相談を!

会社と個人が、セクハラに対してどのような対策を取るべきか解説します。

セクハラを防止するための具体的な行動を見ていきましょう。

✅ 職場での飲み会は、人間関係の構築に一役買う一方、セクハラが起こりやすい場である。お酒によるテンションの上昇や、職場の人間関係への配慮から、泣き寝入りするケースが多い。

✅ 飲み会でのセクハラは、酔った勢いや、職場の空気を壊したくないという心理、相談先の不明確さなどから問題が複雑化し、被害者が声を上げにくい状況にある。

✅ 会社はセクハラを防止する義務があり、たとえ会社主催でなくても、仕事に関係する飲み会でのセクハラは会社の責任を問える可能性がある。被害者は慰謝料請求も可能である。

さらに読む ⇒労働問題の相談なら労働問題弁護士ガイドby浅野総合法律事務所出典/画像元: https://roudou-bengoshi.com/harassment/sekuhara/2675/会社と個人が、それぞれできることを理解することで、セクハラのない職場環境づくりに貢献できます。

意識改革が大切ですね。

会社は、飲み会への参加を強制せず、ソフトドリンクを用意するなど、多様な社員への配慮をすべきです。

セクハラを防止するために、会社はセクハラに関する研修の実施、相談窓口の設置、セクハラに関する社内規定の整備などを実施すべきです。

加害者への慰謝料請求や、会社への安全配慮義務違反を問うことも可能です。

被害者は、我慢せずに相談し、適切な対応を取ることが重要です。

最後に、会社は、飲み会が職場のコミュニケーションを円滑にする場であると同時に、セクハラの温床となる可能性も考慮し、両立させる努力をしなければなりません。

飲み会って、楽しいこともあるんだけど、色々リスクもあるんだよね。 会社も個人も、もっと意識して、みんなが気持ちよく働けるようにしなきゃね!

本日の記事では、職場の飲み会におけるセクハラ問題について、様々な角度から解説しました。

セクハラをなくすために、意識改革と具体的な行動が必要です。

💡 セクハラは、身体的接触、性的言動など、相手が不快に感じる行為を指します。

💡 企業は、ハラスメント防止のための研修や相談窓口の設置など、対策を講じる必要があります。

💡 被害に遭ったら、証拠を確保し、信頼できる人に相談することが重要です。