米価格高騰はなぜ?2024年の米不足と、価格高騰の原因を徹底解説!(価格、流通、対策)2024年米価格高騰の全貌〜価格高騰の要因、政府の対応、そして私たちができること〜

記録的な猛暑と需要増が米価格を急騰させた2024年。新米価格は高騰し、政府の対策も一時的。異常気象、物流問題、流通構造の複雑化など、価格高騰の背景には複数の要因が。消費者は節約術を駆使し、2025年産の動向を見守る。専門家は根本的な問題解決を提言。今後の価格対策、作柄と需要への注視が重要。

価格高騰の複合的な要因

米価格高騰の原因は?異常気象だけじゃない?

収穫減、需要増、流通問題、作付減、異常気象が複合的要因。

米価格高騰には、複合的な要因が絡み合っています。

異常気象による不作、外食需要の回復、流通の問題などが複合的に影響しています。

価格高騰の複合的な要因について解説いたします。

公開日:2025/03/03

✅ 2024年産米の相対取引価格は、猛暑による不作や外食需要の回復、集荷競争の過熱などにより高騰し、1993年産に次ぐ高値となっている。

✅ 2024年から2026年にかけての主食用米の需給見通しは、生産量が需要量を上回るため民間在庫の増加が見込まれる一方、飼料用米は減少傾向にある。

✅ 米価の安定には、市場ニーズに応じた生産・販売、実需者に合わせた取り組み、栽培管理システムの導入などが重要であり、高価格帯米の栽培も収益向上策として挙げられる。

さらに読む ⇒minorasu(ミノラス) - 農業経営の課題を解決するメディア出典/画像元: https://minorasu.basf.co.jp/80327記録的な猛暑やインバウンド需要の増加など、様々な要因が複雑に絡み合っていることが分かります。

今後、これらの要因がどう変化していくのか、注視していく必要がありそうです。

米価格の高騰には、複数の要因が複雑に絡み合っています。

異常気象による収穫量の減少、インバウンド需要の増加、肥料や燃料価格の高騰といった供給側の問題に加え、JA農協による高額な概算金の提示や在庫調整による価格維持の可能性、輸送コストの上昇といった流通の問題も影響しています。

さらに、2024年産米の作付面積が減少し、2024年の日本の年平均気温が観測史上最高を記録したことも価格を押し上げる要因となりました。

2025年産米の動向も注目されており、消費者は2025年産の新米確保の動きを見せています。

うちも米はよく食べるから、本当に困るわよ! 肥料とか輸送費も上がってるみたいだし、もう何とかしてほしいわね!。

流通の問題と消費者の対策

米の価格高騰、どう乗り切る?賢い消費術とは?

単価比較、保存方法工夫、訳あり米検討で節約!

コメ不足と価格高騰の背景には、流通の問題も存在します。

JAの集荷力の変化や、消費者の対策について詳しく見ていきましょう。

公開日:2025/02/17

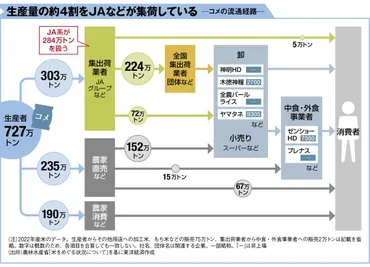

✅ コメ不足と価格高騰の背景には、JAの集荷力の陰りが見られる。

✅ JAは「無条件委託販売」と「共同計算」という特権により、国内主食用米の9割以上を集荷している。

✅ JAは、農家に代わって販売業務を行う「無条件委託販売」を通じて、大量のコメを集荷している。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/858539?display=b流通の問題は、米価格高騰の隠れた要因として、非常に重要ですね。

消費者は価格だけではなく、品質や保管方法も考慮して米を選ぶ必要がありそうです。

米の流通経路の複雑さも価格高騰の一因となっています。

JAの集荷失敗や、卸売業者、外食産業による直接調達など、プレーヤーの増加が価格競争を激化させました。

倉庫の偏在や保管方法、2024年問題による物流能力のひっ迫、精米所の処理能力不足なども、供給を遅らせる要因となっています。

消費者は、1kgあたりの単価比較、訳あり米やブレンド米の検討、ポイント還元率の活用など、購入方法を見直すことで家計の負担を軽減できます。

また、密閉容器での保管、冷暗所・冷蔵庫での保管など、保存方法を工夫することで、無駄を減らすことも可能です。

流通の問題を解決すれば、価格は下がる可能性があるね。JAの集荷力が落ちているという話だけど、そこを改善できれば、価格を抑えることができるかもしれない。ミリオネアを目指すなら、流通にも目を向ける必要があるね!

今後の展望と課題

コメ価格高止まりの背景は? 根本的な問題は何?

需要と供給のバランス、政策と作柄の課題。

米価格高騰は、様々な問題と複雑に絡み合っています。

今後の展望と課題について解説いたします。

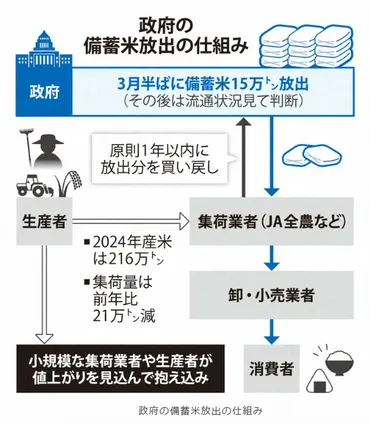

✅ 政府備蓄米の放出や、日米貿易交渉による米国産米の輸入拡大など、米の需給に関する様々な問題が報じられています。国内産米の高値傾向や、米農家の倒産・廃業といった問題も深刻化しています。

✅ 政府は備蓄米の放出や、全農などの集荷団体への売買条件付販売を検討しており、流通の安定化を図ろうとしています。しかし、輸入拡大に対する産地や流通関係者の間では、詳細が不明確なことによる困惑や、国内市場への影響を懸念する声が上がっています。

✅ 専門家からは、米の生産減が問題の本質であるとの指摘があり、米価高騰のリスクや、飼料用米の作付け減少といった課題も浮き彫りになっています。また、小泉進次郎農相の対応に対し、生産者からは根拠を求める声もあがっています。

さらに読む ⇒J-FRA出典/画像元: https://j-fra.com/%E7%B1%B3%E4%BE%A1%E3%80%81%E3%82%B3%E3%83%A1%E5%95%8F%E9%A1%8C/米価格高騰問題の本質は、価格だけではないことが分かります。

消費者、生産者、関係者全体が、この問題について深く理解し、対策を講じていく必要がありますね。

専門家は、コメ価格が下落傾向にあるように見えても、根本的な問題は解決されていないと警鐘を鳴らしています。

2024/2025年の主食用米等の需要量は674万トン、生産量は679万トンと見込まれ、民間在庫量は増加傾向ですが、依然として価格は高止まりしています。

日米関税交渉におけるアメリカ産米の輸入割合拡大は、価格への影響は限定的です。

今後の課題として、価格対策としての政策手法の見直し、効果測定の指標設定、2025年産の作柄と需要の動向への注視が挙げられます。

また、著者は、コメ問題の本質を明らかにするために著書を出版し、関係者への理解を促しています。

米の価格が上がると、みんな困るんだけど、根本的な解決には、時間がかかるよね。輸入を増やすとか、いろいろ対策はあるみたいだけど、一体何が一番良いのか、わからんね〜。

米価格高騰は、複雑な問題であることがわかりました。

今後の動向を注視し、私たちもできることを考えていくことが大切ですね。

💡 2024年の米価格高騰は、気候変動、需要の変化、流通の問題など、複合的な要因が原因。

💡 政府の対策は一時的な効果に留まり、長期的な視点での対策が必要。

💡 消費者は、購入方法や保存方法を見直すことで、家計の負担を軽減できる。