米価格高騰はなぜ?2024年の米不足と、価格高騰の原因を徹底解説!(価格、流通、対策)2024年米価格高騰の全貌〜価格高騰の要因、政府の対応、そして私たちができること〜

記録的な猛暑と需要増が米価格を急騰させた2024年。新米価格は高騰し、政府の対策も一時的。異常気象、物流問題、流通構造の複雑化など、価格高騰の背景には複数の要因が。消費者は節約術を駆使し、2025年産の動向を見守る。専門家は根本的な問題解決を提言。今後の価格対策、作柄と需要への注視が重要。

💡 2024年の米不足と価格高騰の背景にある、気候変動、需要の変化、流通の問題を解説します。

💡 政府の対応策と、その効果や課題について客観的に分析します。

💡 消費者ができる対策や、今後の米価格の展望について、具体的な情報を提供します。

本日は、米価格高騰について様々な角度から見ていきましょう。

日本の食卓を支える米、その価格がなぜ上昇しているのか、原因を探り、今後の対策についても考察していきます。

米価格高騰の始まり

2024年の米価格高騰、原因は?

猛暑、需要増、そして米の需給バランスの不安定さ。

2024年、記録的な猛暑と米不足により、米の価格高騰が始まりました。

新米の出荷が進む中でも、価格はなかなか下がりません。

具体的に何が起きているのか、詳しく見ていきましょう。

✅ 2024年の夏の米不足を受け、新米の出荷が進む中でも、企業による原料確保競争などにより米の価格が高騰している。

✅ 2023年の高温による歩留まり低下や、肥料・燃料費の高騰も価格上昇の要因となっている。2024年の作況指数によっては、価格の動向が左右される可能性がある。

✅ 価格高騰は、米の消費量減少、特に主食のパンや麺類への置き換わりを招く可能性があり、販売店では年明け以降も高値が続くと予想している。

さらに読む ⇒東海テレビ放送出典/画像元: https://www.tokai-tv.com/tokainews/feature/article_20241024_37000米の価格高騰は、私たちの食生活に大きな影響を与えますね。

特に主食である米の価格上昇は、家計を圧迫します。

今後の価格動向が気になるところです。

2023年、記録的な猛暑に見舞われ、米の生育に深刻な影響が出ました。

品質の低下に加え、コロナ禍からの需要回復、外国人人口の増加などが重なり、米の価格は高騰し始めました。

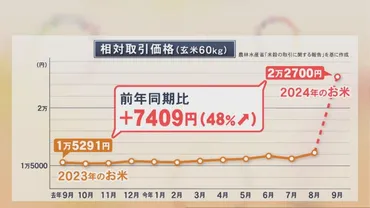

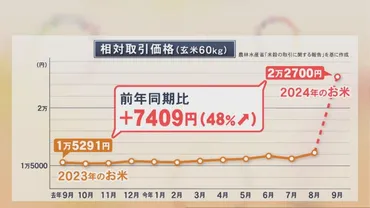

2024年夏には価格上昇が本格化し、新米の店頭価格は5kgあたり1000〜1500円上昇、2024年12月には相対取引価格が過去最高を記録しました。

米の需給バランスはわずかな変動で大きく影響を受けやすく、その特性が価格高騰を助長しました。

2024年7月から2025年1月にかけて玄米価格は約6割も上昇しました。

これは、米価格高騰の大きな問題点の一つだね。ただ高いだけではなくて、消費者が求める米と、実際に出回っている米との間にギャップがあるのも、厄介な部分だね。価格の上昇に合わせて、消費者の購買意欲も落ちる可能性もある。今後に向けて、しっかりと対策を立てる必要があるね!

政府の対応と市場の反応

備蓄米放出は効果なし?高級米価格高騰の根本原因は?

一時的効果のみ。根本解決には至っていません。

政府は、米価格高騰に対応するため、備蓄米の放出などの対策を講じています。

しかし、その効果は限定的で、価格は高止まりしています。

政府の対応と、市場の反応について解説いたします。

公開日:2025/08/29

✅ 小泉農水大臣が備蓄米の価格を大幅に引き下げる目標を掲げ、流通におけるJA外しを検討している。

✅ 備蓄米の放出にも関わらず米価格が下がらないのは、流通構造の問題や、備蓄米が必ずしも消費者のニーズに合致しないことなどが原因として挙げられている。

✅ 価格低下によるメリットは一時的なものに過ぎず、食料自給率の低下など、長期的な視点でのリスクも考慮する必要があることが示唆されている。

さらに読む ⇒NewsPicks | 経済を、もっとおもしろく。出典/画像元: https://newspicks.com/news/14281296/body/備蓄米の放出は一時的な効果しかもたらさず、根本的な問題は解決されていないというのが、今回の内容のポイントですね。

長期的な視点での対策が重要だと言えるでしょう。

政府は価格高騰に対応するため、備蓄米の放出を進めました。

しかし、この対策は一時的な効果しかなく、高級ブランド米の価格は依然として高止まりしています。

小泉農林水産大臣の就任後、備蓄米の放出により価格は一時的に下落しましたが、8月には再び上昇に転じました。

政府は「経営所得安定対策」などの補助金制度も実施し、農家の経営を支援しています。

一方、専門家である山下氏は、政府の対応について根本的な問題が解決されていないと指摘しています。

備蓄米放出は価格対策としての側面を強め、流通対策としては効果が見えにくい状況も発生しています。

政府の対応は、ある意味で場当たり的と言えるのかもしれないね。本当に必要な対策って何だろうね?備蓄米を出すだけじゃ、焼け石に水ってこともあり得るわけだべ?

次のページを読む ⇒

米価格高騰の裏側を徹底解説!異常気象、流通問題、需要増が複雑に絡み合う。賢い購入術と保存方法で家計を守り、2025年産の動向を注視せよ。