能登半島地震と災害関連法:被災地を支える法律とは?能登半島地震:災害救助法と被災者支援の現状

令和6年能登半島地震の復興を支えた日本の災害関連法を徹底解説! 災害救助法、激甚災害・特定非常災害の指定、被災者生活再建支援法など、政府の多角的な支援策とその法的根拠を詳述。被災者の生活再建を後押しする支援金、医療・福祉支援、そして災害対策基本法による防災体制の強化まで、日本の災害対策の現状と課題を浮き彫りにします。多重被災のリスク、今後の防災対策の重要性も示唆。

生活再建支援と地域福祉の強化

能登被災者への手厚い支援とは?最大いくら?

最大300万円の地域福祉推進支援金。

被災者の生活再建を支援するための、様々な取り組みが行われています。

特に重要となるのが、生活再建支援法と地域福祉の強化です。

✅ 提供されたデータは、図形のSVGパスデータであり、主にロゴのデザインを記述しています。

✅ ロゴは、複数のパス要素で構成されており、曲線や直線を使って複雑な形状を表現しています。

✅ データからは、ロゴの詳細な形状や構成要素を把握できますが、ロゴの具体的な用途やブランド名は特定できません。

さらに読む ⇒中日新聞Web出典/画像元: https://www.chunichi.co.jp/article/1012328SVGパスデータ…デザインの詳細が分かるということですが、具体的な用途やブランド名は特定できないとのことですね。

今回は、このデータについて深掘りはしません。

被災者生活再建支援法が広範囲に適用され、住宅被害に応じた基礎支援金と加算支援金が支給されました。

特に、被害が深刻な能登地方の高齢者・障害者世帯向けには、石川県が最大300万円の給付を行う地域福祉推進支援臨時特例交付金が創設されました。

災害弔慰金、災害見舞金、災害援護資金の貸付も実施され、被災者の経済的な不安を軽減するための支援が強化されました。

うちの近所にも、被災された方が避難してきてるの。こういう支援、本当にありがたいよね。みんなが安心して暮らせるように、もっと支援が充実したらいいのに。

多岐にわたる支援活動と、災害救助法の役割

災害救助法は何のためにある?被災者の生活をどう支える?

応急救助と生活再建を支援。国と都道府県が協力。

災害発生時に、多岐にわたる支援活動が行われています。

その中で、災害救助法はどのような役割を果たしているのでしょうか?。

公開日:2020/06/03

✅ 改正災害救助法の成立から2年となり、12の政令市が「救助実施市」の指定を受けた。

✅ 救助実施市制度は、大規模災害時に政令市が都道府県に代わって救助の主体となるもので、より迅速な救助・復旧が期待される。

✅ 東日本大震災での教訓を活かし、政令市が主体的に救助活動を行えるよう法改正が実現した。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20200603/k00/00m/040/279000c政令市が救助の主体となる制度は、より迅速な対応に繋がるでしょう。

改正災害救助法は、東日本大震災の教訓を活かしたものであり、着実に進化していることがわかります。

警察、消防、自衛隊、海上保安庁などの組織が救出・救助活動を行い、DMAT、DPAT、JMATなどの医療チーム、保健師などが医療・福祉支援を行いました。

災害救助法の適用は、被災者の早期の生活再建に貢献しました。

1947年に制定された災害救助法は、地震、津波、台風などの災害発生時に、被災地の応急救助や被災者の保護を行います。

災害発生時には、避難所の設置、食料や生活必需品の提供、医療費や埋葬費の補助など、多岐にわたる支援が必要となり、都道府県が費用を負担します。

しかし、被災地の財源だけでは対応が難しい場合、国の支援も行われます。

2018年の熊本地震を契機に改正され、より迅速な物資供給や費用分担などが明確化されました。

東日本大震災や令和元年台風19号の事例を通じて、災害救助法の総合的な支援力が示され、被災者の早期の生活再建に貢献しました。

令和6年9月の豪雨でも、災害救助法と被災者生活再建支援法の適用が一部地域で行われました。

災害救助法って、色んな組織が協力して、被災者を助けているんだね。自衛隊とか、海上保安庁とか、本当に頭が下がるよ。

災害と法の進化、そして未来への備え

日本の防災法、頻繁に見直される理由は?

近年多発する自然災害への対応のため。

災害と法の進化、そして未来への備えについて考えます。

能登半島地震の教訓を活かし、今後の防災対策はどうあるべきでしょうか?。

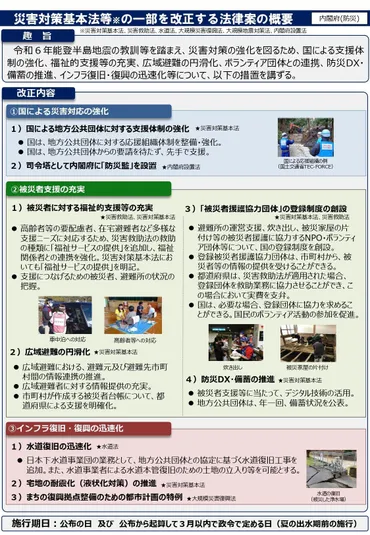

✅ 令和6年能登半島地震の教訓を踏まえ、災害対策基本法等が改正され、防災監の設置、液状化の定義追加、デジタルツールの活用促進、被災者援護協力団体の登録制度創設などが盛り込まれた。

✅ 改正の背景には、能登半島地震でのインフラ寸断による広域避難の課題や、被災者の居場所把握の困難さ、物資供給や医療・福祉サービスの遅延などがあり、被災者の生活再建支援や宅地耐震化などが行政の努力目標として明記された。

✅ 今回の改正は、避難所TKBの徹底による災害関連死の防止、災害法制の知識の重要性、オープンガバナンスの推進などを通じて、「場所の支援」から「人の支援」へと災害対策の理念を転換することを目指している。

さらに読む ⇒Yahoo!ニュース出典/画像元: https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/cbcd3bed547d54fd47c43dc003d881a8c3de94c2今回の改正は、被災者支援を強化し、災害対策の理念を転換することを目指しているとのことです。

今後の災害に備え、改善を続けることが重要です。

日本は自然災害が多く、それに対応するため様々な災害関連法が整備されています。

災害対策基本法は、国、都道府県、市町村、住民に防災責任を明記し、災害対策組織の整備、計画的な防災、災害時の役割分担、財政措置、緊急時の措置などを定めています。

近年頻発する地震や豪雨などの災害に対応するため、被災者支援や支援体制の強化、緊急時の車両移動など、毎年見直しが行われています。

朝日新聞の集計によると、2011年以降の15年間で、全国の約3分の2にあたる市区町村で災害救助法が適用されました。

これは、災害からの再建途中で別の災害に見舞われる「多重被災」のリスクが高まっていることを示唆しています。

災害救助法は、適用回数の多い自治体があり、繰り返し災害に見舞われる現状が浮き彫りになっています。

能登半島地震の被災地における仮設住宅の床上浸水など、被災者が再び被害に遭う事例も報告されており、今後の防災対策における課題も示唆しています。

多重被災のリスクが高まってるって、ちょっと怖い話だよね。でも、災害救助法とか、色んな法律が、ちゃんと守ってくれるって分かっただけでも、少し安心かな。

本日の記事では、能登半島地震の事例を通して、災害関連法の重要性と、その進化について学びました。

今後も、防災意識を高めていくことが大切ですね。

💡 災害救助法は、被災者の生活を支えるための重要な法律であり、様々な支援を提供しています。

💡 激甚災害と特定非常災害の指定により、経済的支援が強化され、被災者の生活再建を後押しします。

💡 能登半島地震の教訓を活かし、災害対策関連法は進化を続けています。