能登半島地震と災害関連法:被災地を支える法律とは?能登半島地震:災害救助法と被災者支援の現状

令和6年能登半島地震の復興を支えた日本の災害関連法を徹底解説! 災害救助法、激甚災害・特定非常災害の指定、被災者生活再建支援法など、政府の多角的な支援策とその法的根拠を詳述。被災者の生活再建を後押しする支援金、医療・福祉支援、そして災害対策基本法による防災体制の強化まで、日本の災害対策の現状と課題を浮き彫りにします。多重被災のリスク、今後の防災対策の重要性も示唆。

💡 能登半島地震では、災害救助法が適用され、避難所の運営、食料・飲料水の提供、医療支援などが行われました。

💡 激甚災害と特定非常災害の指定により、経済的支援が強化され、被災者の生活再建を後押ししました。

💡 被災者生活再建支援法に基づき、住宅被害に応じた支援金が支給され、地域福祉も強化されました。

本日は能登半島地震を例に、日本の災害対策法について掘り下げていきます。

被災者の生活を支える法制度とは、どのようなものなのでしょうか?。

能登半島地震と日本を支える災害法

能登半島地震、政府の支援を支える法律は?迅速支援の要とは?

災害救助法。避難所、食料、医療など幅広い支援。

能登半島地震は、日本に甚大な被害をもたらしました。

この未曾有の災害に対し、政府は被災者の生活再建、地域復興を最優先に、多角的な支援策を講じています。

✅ 公明党に関するニュースです。

✅ 詳細な内容は不明です。

✅ ウェブサイトのp334365ページに掲載されています。

さらに読む ⇒公明党出典/画像元: https://www.komei.or.jp/komeinews/p334365/公明党に関するニュースということですが…詳細が不明ですので、言及は控えさせていただきます。

あくまで、この法律の概要を説明するにとどめたいと思います。

令和6年能登半島地震は、日本に甚大な被害をもたらしました。

この未曾有の災害に対し、政府は被災者の生活再建と地域復興を最優先に、多角的な支援策を講じました。

その基盤となったのが、日本の災害対策を支える様々な法律です。

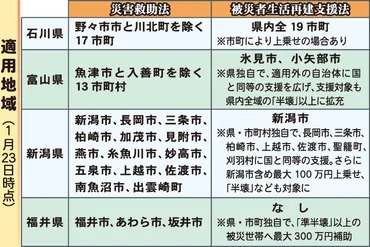

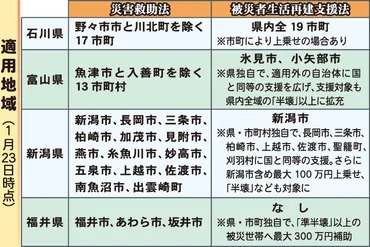

具体的には、新潟・富山・石川・福井の広範囲に「災害救助法」が適用され、避難所の運営、応急仮設住宅の提供といった応急救助が迅速に実施されました。

この法律は、自然災害発生時に都道府県知事が適用を決定し、避難所の設置、食料・飲料水の提供、医療・衛生支援、住宅の応急修理、そしてインフラ復旧といった幅広い支援を提供します。

1951年に制定されて以来、地震や台風、大雨など様々な災害に対応する枠組みを提供し、被災者の安全と生活を支えてきました。

あの…災害救助法って、本当に色々やってくれるんですね。知らなかったです。これは、頭に入れておかないといけませんね!

激甚災害と特定非常災害の指定と、その影響

能登半島地震、政府の迅速な支援とは?

激甚災害と特定非常災害の指定による経済支援。

能登半島地震では、激甚災害と特定非常災害の指定が行われました。

これらの指定が、被災地へどのような影響を与えたのか、詳しく見ていきましょう。

公開日:2024/01/19

✅ 岸田首相は、能登半島地震を大規模災害復興法に基づく非常災害に指定する政令を閣議決定した。

✅ これにより、漁港、海岸、港湾などの復旧工事を国や県が代行できるようになる。

✅ 首相は、インフラ復旧に全力を尽くすよう関係閣僚に指示し、権限代行による実行面の支援も進めると述べた。

さらに読む ⇒ロイター | 経済、株価、ビジネス、国際、政治ニュース出典/画像元: https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/NCVP7YLQQVMLXL6P7BXD6LJLPQ-2024-01-19/激甚災害と特定非常災害の指定により、被災者の負担軽減と経済的支援が強化されたということですね。

迅速な復興には不可欠な制度と言えるでしょう。

能登半島地震においては、激甚災害と特定非常災害の指定も行われました。

激甚災害の指定により、公共土木施設災害復旧事業等への財政援助、中小企業への支援など、合計12の措置が適用されました。

特定非常災害の指定は、行政手続きの期限延長、相続に関する特例、民事調停の手数料特例など、被災者の負担軽減を目的としたものです。

これらの指定は、被災地への経済的支援を強化し、被災者の生活再建を後押しします。

大規模災害からの復興を促すため、政府は法律に基づき、七尾港などの港湾、能登空港などの空港、海岸、農地、民有林、漁港など、広範囲の災害復旧工事を国の権限代行により実施しました。

法律って、こういう時に役に立つんだよね。まさに、有事の際のセーフティネットって感じ。それにしても、国の権限代行って、すごいよね。

次のページを読む ⇒

能登半島地震の支援と災害救助法の重要性。被災者支援、多重被災のリスク、法改正の歴史を解説。早期の生活再建に向けた課題も。