『自己効力感』を高める方法とは?~一流が実践する休日の過ごし方と組織マネジメント自己効力感を高める休日活用術と組織のパフォーマンス向上

「自分にはできる」を育む、自己効力感の教科書!一流は休日を自己投資に費やす。未経験への挑戦で自信を高め、心身をリフレッシュ。休むことが苦手な日本人へ、正しい休み方を提案。VUCA時代を生き抜くための、組織と個人のパフォーマンスを高める秘訣がここに。自己効力感を高め、仕事も人生も充実させるヒントが満載。

日本人が「休む」ことへの課題と解決策

なぜ日本人は「休む」のが苦手? 評価制度が原因?

労働量評価と「休む=怠ける」という考えが原因。

日本人が「休む」ことに対して抱える課題と、その解決策について見ていきましょう。

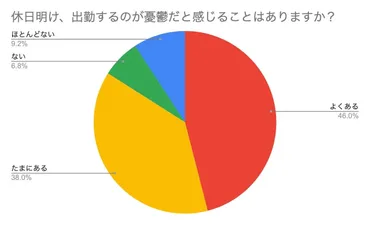

多くの人が休日明けに憂鬱さを感じているという現状があります。

✅ 日本人8割が休日明けに憂鬱を感じるなど、多くの人が心身ともにリフレッシュできていない現状が調査で明らかになりました。

✅ 世界のトップ企業のエリートたちは、休日を単なる休息ではなく、気力と創造力を養う戦略的時間として活用し、月曜からフルスロットルで働ける状態を整えています。

✅ 星渉氏と越川氏のVoicy対談では、休日の概念を変えるような情報が提供され、多くのリスナーから共感と実践への意欲を引き出し、休み方改革ムーブメントが起きています。

さらに読む ⇒PR TIMES|プレスリリース・ニュースリリースNo.1配信サービス出典/画像元: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000122928.html日本人が休むのが苦手っていうのは、すごく共感できます。

評価制度の違いが大きいんですね。

意識的にダラダラする時間を作るって、すごく大事だと思います。

日本人が「休む」ことが苦手な背景には、労働集約型モデルと評価制度の違いがあります。

日本では、労働量に基づいた評価が一般的であり、「休む=怠ける」という考えが根付いています。

一方、欧米では、結果が重視され、効率的に成果を出すことが高く評価されるため、休日の重要性が認識されています。

現代のビジネス環境はVUCA時代と呼ばれ、人材不足が深刻化しています。

このような状況下で、企業の成功には人的資本への投資が不可欠であり、従業員エンゲージメント向上のためには、自己効力感、つまり「特定の課題を遂行できる」という自信を高めることが重要となります。

本書『世界の一流が「休日」に何をしているのか』は、働き方改革が進む現代において、日本人が抱える「休んでも疲れている」という問題に対する解決策を提示するために執筆されました。

著者は、「休み方改革」の重要性を提唱し、単なる休息ではなく、心身のバランスを整え、仕事と生活の両立を図るための「正しい休み方」を具体的に示そうとしています。

意識的に「ダラダラ」する時間を取り、心身のバランスを保つことも重要です。

ほんと、休み下手な人多いよね。私も、ついあれこれやっちゃうんだよね。ダラダラする時間、意識して作ってみようかな。

自己効力感と組織マネジメント

組織力UPのカギ!自己効力感UPには何が重要?

ビジョン共有、強み活用、成長機会、自律性尊重!

組織における自己効力感の重要性について、詳しく見ていきましょう。

従業員のエンゲージメントを高める上で、自己効力感は非常に重要な要素となります。

✅ ビジネス環境における人的資本の重要性について述べられており、従業員のエンゲージメントを高める上で自己効力感が重要であると説いています。

✅ 自己効力感とは、特定の課題を遂行できるという信念であり、高い自己効力感は困難な状況への挑戦、粘り強い努力、そして成功体験に繋がります。

✅ 自己効力感は「効力期待」と「結果期待」から成り、高い自己効力感を持つ人と低い人では、課題への取り組み方や目標設定、ストレスへの対処などに違いが見られます。

さらに読む ⇒採用・教育・組織開発支援の株式会社リエゾ出典/画像元: https://reasso.jp/Blog/EmployeeEngagementEssential2組織において自己効力感は、変化への適応、イノベーション促進、エンゲージメント向上など、様々な側面に関わってくるんですね。

マネジメント戦略も重要です。

組織における自己効力感は、環境変化への適応、イノベーションの促進、エンゲージメント向上、リーダーシップ開発、ストレスマネジメント、人材育成に強く影響を与えます。

自己効力感の高い従業員は、困難な状況にも積極的に取り組み、変化への適応力が高く、組織の生産性向上に貢献します。

自己効力感を高めるためには、ビジョンの明確化と共有、個人の強みや能力の認識と活用、成長機会の提供、自律性の尊重とエンパワーメント、失敗の許容と学びの奨励、リーダーのロールモデル化、コーチングスキルの活用、適切な目標設定とフィードバックが重要です。

これらのマネジメント戦略を通じて、セルフ・エフィカシーの高い組織を構築し、組織全体のパフォーマンス向上を目指すことができます。

これは、まさに組織作りのキモだな。従業員の自己効力感が高まれば、組織全体のパフォーマンスも上がる。リーダーシップ、コーチング、やるべきことはたくさんあるね。

自己効力感を高める実践的な方法

自己効力感UPの秘訣は?成功体験をどう積む?

小さなタスク達成で成功体験を積み重ねる!

自己効力感を高めるための実践的な方法について解説します。

パフォーマンス向上に重要な心理状態である自己効力感は、計画をこなすことで高めることができます。

公開日:2023/12/19

✅ 自己効力感は、パフォーマンス向上に重要な心理状態で、計画をこなすことで高めることができる。

✅ 自己効力感を高めるには、「大きな目標」ではなく「タスクの完了」に焦点を当て、決めたことを確実に達成する経験を積むことが重要。

✅ タスクをこなすことで自己効力感が高まるだけでなく、「進捗の法則」が働き、モチベーションも向上する。まずはスケジュールに落とし込むことが重要。

さらに読む ⇒ライフハッカー・ジャパン出典/画像元: https://www.lifehacker.jp/article/2312-self-efficacy/計画を確実に実行することが、自己効力感につながるんですね!小さなタスクを達成していくことで、自信を積み重ねていく。

すごく納得できます。

自己効力感は、パフォーマンス向上に不可欠であり、計画を確実に実行することで効果的に高めることができます。

自己効力感を高める要素として、成功体験(タスク達成)、言語的説得(ポジティブなフィードバック)、代理経験(模範となる他者の存在)が挙げられます。

特に「タスクの達成」に焦点を当て、小さなタスクを確実に完了させることで、成功体験を積み重ね、自己効力感を効果的に高めることができます。

例えば、資格取得のために学校への入学手続きを完了させたり、ジムに通うことを習慣化したりすることで達成感を味わい、自己効力感を高めることができます。

また、決めたことを着実にこなすことは、自己効力感だけでなく、「進捗の法則」によりモチベーションも向上させます。

著者は、計画をスケジュールに落とし込み、着実に実行することで自己効力感を高めることを推奨しています。

伊庭正康氏の経験に基づき、タスクの達成を通じて自己効力感を高めることの重要性を強調しています。

なるほどね~、小さな成功体験を積み重ねることが大事なんだ。達成感って、次のモチベーションに繋がるからね。私も、小さな目標から始めてみよっかな。

この記事では、自己効力感の重要性、高め方、組織での活用法を解説しました。

自己効力感を高め、充実した人生を送るヒントが見つかれば幸いです。

💡 自己効力感は、目標達成や問題解決に影響し、高めることで行動力が高まる。

💡 一流は休日を有効活用し、実験を通して自己効力感を高めている。

💡 組織では、自己効力感を高めることで、従業員エンゲージメントと組織パフォーマンスが向上する。