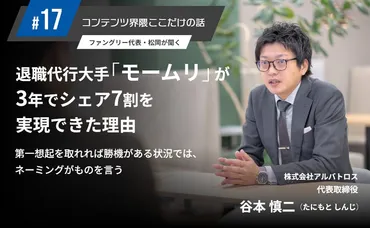

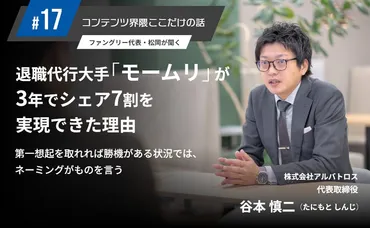

退職代行『モームリ』の成功とZ世代の価値観? 企業と労働者の未来を考える退職代行サービス『モームリ』の成長戦略とZ世代の退職観

ブラック企業経験者が、退職代行『モームリ』で急成長!20代・30代の退職データ分析から見えた、企業とZ世代のギャップ。退職代行からコンサルへ!『MOMURI+』始動。企業向け労働環境改善、学生向け情報提供で、日本全体の労働環境を変える!問題企業の見抜き方、セルフ退職支援も。未来の働き方を変える挑戦が今、始まる。

💡 退職代行サービス『モームリ』は、法的リスクをクリアし、SNSマーケティングで認知度を高めた。

💡 Z世代の6割以上が退職代行を肯定的に評価し、企業は労働環境改善が急務となっている。

💡 『モームリ』は、退職代行データを用いたコンサルティングサービス『MOMURI+』を展開。

それでは、退職代行サービス『モームリ』を中心とした、株式会社アルバトロスの事業展開について、詳しく見ていきましょう。

退職代行サービスの始まりと成長

退職代行『モームリ』、成功の秘訣は?

SNSマーケと透明性重視の情報発信!

退職代行サービスは、過酷な労働環境から人々を救う手段として注目を集めています。

今回は、その中でも注目されている『モームリ』を中心に見ていきましょう。

✅ 退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロスの谷本慎二氏は、自身の過酷な労働経験から退職代行サービスに着目し、SNSを活用した積極的な情報発信で顧客を獲得し、事業を拡大した。

✅ 創業当初はSNSを中心にマーケティングを行い、代表自らが顔出しをして透明性を高めた。YouTube動画の公開を機に顧客が大幅に増加し、法的リスクをクリアにした上でサービスを提供している。

✅ 企業からの敵視リスクを考慮し、退職者のデータを活用した法人向けコンサルティングサービス「MOMURI+」を開始するなど、事業の多角化を図っている。

さらに読む ⇒コンテンツマーケティングの戦略立案から企画・制作・運用まで|株式会社ファングリー出典/画像元: https://fungry.co.jp/cnaps/interview/keyperson17/SNSマーケティングとYouTubeチャンネルの開設は、顧客獲得に大きく貢献したんですね。

顔出しで透明性を高める戦略も、信頼に繋がったと感じます。

株式会社アルバトロスの谷本慎二氏は、自身が経験した過酷な労働環境と、同僚の退職代行利用をきっかけに、2021年に退職し、退職代行サービス事業を思い立ちました。

2022年2月に創業し、3月に退職代行サービス『モームリ』を開始。

顧客獲得のため、SNSマーケティングに注力し、顔出しでの情報発信やYouTubeチャンネルの開設など、透明性を重視した情報公開戦略を展開し、認知度を向上させました。

その結果、3年で社員30名以上、従業員50名以上に成長し、業績は右肩上がりで推移しています。

なるほど、退職代行サービスへの着眼点と、SNSを駆使したマーケティング戦略が見事ですね。リスク管理も徹底しているようで、さすがです。

退職代行サービス『モームリ』の成功要因と利用者の実態

『モームリ』急成長の秘訣は?法的リスクと多角的な事業展開?

法的リスククリア、多角化、情報公開による信頼性向上。

退職代行サービスの利用者が増加し、その背景には様々な要因があります。

利用者の実態と、サービスが抱える課題について掘り下げていきましょう。

公開日:2025/05/10

✅ 退職代行サービスの利用者が増加しており、特に新卒の利用も目立つ。

✅ 退職代行には賛否両論あるが、筆者はブラック企業からの脱出手段として利用を肯定的に捉えている。

✅ 筆者の経験から、退職代行があれば不当解雇に苦しんだ過去を変えられた可能性があると考えている。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/876100?display=b法的リスクをクリアにしつつ、事業を多角化し、信頼性を高める戦略は素晴らしいですね。

20代、30代のニーズを掴んでいる点も、成功の秘訣でしょう。

『モームリ』が急成長した背景には、法的リスクを弁護士と協議しクリアにした上でサービスを提供し、企業から敵視されるリスクを考慮し、法人向けのサービスも展開するなど、多角的な事業展開があります。

また、退職代行で得られた情報を積極的に公開することで、退職代行に対するネガティブなイメージを払拭し、信頼性を高めています。

谷本氏は、退職代行の経験を通して、退職を希望する人々のニーズを理解し、特に20代、30代の利用者が多く、サービス業での利用が多いことを分析しました。

退職理由を「2・6・2の法則」で分析し、ハラスメントなどの会社側の問題、労働者側の問題、そして世代間の認識ギャップによるボタンの掛け違いが原因となっていることを突き止めました。

まぁ、退職代行サービスが増えてるのは知ってたけど、そんな背景があったんだね。ブラック企業とか、ほんと困っちゃうもんねぇ。筆者の気持ち、よーくわかるわ。

次のページを読む ⇒

退職代行データから見えたZ世代と企業のミスマッチ! 谷本氏が労働環境改善へ。新サービス『MOMURI+』で、離職率低下コンサルと学生向け情報提供。日本全体の働き方改革を目指します!