中国不動産バブル崩壊?日本への影響と今後の展望を探る(中国、不動産、バブル、碧桂園)?中国不動産市場の現状と課題:バブル崩壊の危機と日本への影響

中国不動産バブル崩壊の衝撃!住宅価格高騰、政府規制強化、コロナ禍が複合的に絡み合い、大手企業の破綻、株価急落へと繋がった。日本のバブル崩壊と比較しながら、その深刻さを解き明かす。世界経済への影響、そして日本へのリスクも。未来を読み解く、最新レポートとフォーラムの議論から、中国経済の行方を徹底分析!

日本との比較:過去の教訓と現在のリスク

中国不動産バブル崩壊、日本より深刻?

深刻度増、中国は能動的要因も。日本の教訓活かそう。

中国の不動産バブル崩壊は、日本のバブル崩壊に似ている点と異なる点があります。

過去の教訓を活かし、現在のリスクを把握することが重要です。

詳しく見ていきましょう。

✅ 記事は、中国の不動産バブル崩壊が初期段階であり、日本のバブル崩壊と比較して1990年代前半に相当すると分析しています。不動産価格の下落は始まったばかりで、販売額の激減や家計の住宅ローン減少が見られます。

✅ 中国は、固定資本形成のGDP比が異常に高い投資主導経済を20年間続けており、地方政府による土地利用権売却収入に依存した成長パターンが崩壊し始めています。潜在的不良資産の積み上がりも懸念されています。

✅ バブル崩壊と習近平政権のイデオロギーにより、消費の落ち込みが懸念され、家計の防衛的貯蓄の増加が経済活力を奪う可能性が指摘されています。

さらに読む ⇒News出典/画像元: https://www.data-max.co.jp/article/66495中国の不動産バブル崩壊は、日本のバブル崩壊と比較して、より深刻になる可能性がある。

日本のバブル崩壊を教訓に、中国経済の動向を注視する必要があると分かりました。

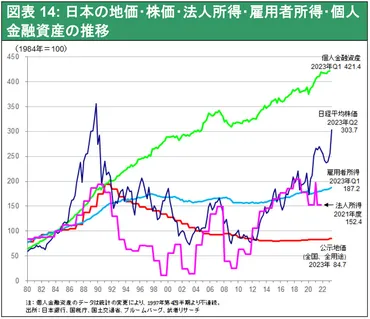

中国の不動産バブル崩壊について、武者リサーチのレポートは、その深刻さが日本のバブル崩壊と比較して、より深刻であると指摘している。

中国の住宅価格は所得に対する倍率が高く、不動産時価総額もGDP比で非常に大きい。

中国のバブルは、貿易黒字と通貨発行による受動的要因に加え、地方政府が土地利用権売却益に依存する財政構造という能動的要因が加わり、バブルを加速させた。

1990年代初頭の日本のバブル崩壊の教訓を活かす必要があり、当時の金融緩和が過剰な不動産投資を促し、政府の引き締めと地価税導入によって崩壊した。

現在、少子高齢化による人口減少と主要都市以外の需要低迷が、日本の不動産価格下落のリスクを高めている。

中国経済のバブル崩壊がトリガーとなり、日本の不動産価格が下落する可能性があり、中国経済の動向に注目すべきである。

中国のバブル、日本よりも深刻になる可能性があるって、ちょっと不安だね。でも、過去の教訓を活かすってことは、何か対策できるってことかな?

合理的バブルと世代間資源移転

中国不動産バブル崩壊の原因は?コロナ禍後の財政・金融政策?

金融緩和と債務膨張が原因で、GDP成長率が低下した。

清華大学と東京大学のフォーラムでは、中国経済における「合理的バブル」の終焉について議論されました。

その経済的な意味合いと、今後の展望について解説します。

✅ 清華大学と東京大学が共催したフォーラムでは、中国経済の現状と課題がテーマとなり、特に不動産市場の低迷、財政・金融政策、そして「合理的バブル」の終焉といった多角的な視点から分析が行われた。

✅ 中国では、低金利下でGDP成長率が金利を上回る状況が「合理的バブル」を形成し、不動産価格を押し上げてきたが、GDP成長率の鈍化によりバブルが崩壊し始めた。

✅ 「合理的バブル」は世代間の資源移転を促し、経済全体の厚生を向上させる可能性を持つ一方、その終焉は経済に悪影響を及ぼす可能性があり、今後の中国経済の動向を左右する重要な要素となっている。

さらに読む ⇒中国学.com出典/画像元: https://sinology-initiative.com/politics/2192/「合理的バブル」という概念は興味深いですね。

経済成長とバブルの関係性を理解する上で、重要な視点を与えてくれますね。

2024年12月7日~8日に開催された「第4回清華大学・東京大学発展政策フォーラム」では、中国の不動産市場の低迷について議論された。

焦点の一つは、コロナ禍以降の財政・金融政策と「合理的バブル」の終焉。

コロナ禍で中国は財政出動よりも金融緩和を重視した結果、企業部門の債務が膨張し、不動産企業の破綻を招いた。

慶應義塾大学の櫻川昌哉教授の理論によれば、成長率が金利を上回る状況下では、GDP成長率を超えない範囲で資産バブルが持続する「合理的バブル」が発生する。

日本では国債が、中国では住宅価格がこのバブルを支えた。

しかし、2022年にGDP成長率が実質平均貸出金利に接近したため、不動産価格の下落が始まった。

分権的な経済において投資が飽和状態にある場合、実質成長率が資本収益率を上回る「動学的に非効率な状態」となり、政府による世代間資源再配分や「合理的バブル」の発生が、全ての経済主体の厚生を向上させる可能性がある。

合理的バブル?なんだか難しい言葉だけど、要するに、良いバブルもあれば、悪いバブルもあるってことかな?その辺、もっと詳しく聞きたいな!

将来展望と政策の課題

中国経済、不動産不況でどうなる?成長率の将来は?

成長鈍化、10年後には2%台に低下予測。

中国の不動産大手、碧桂園の今後の展望と、中国経済が抱える課題について解説します。

今後の政策の方向性についても見ていきましょう。

公開日:2023/12/25

✅ 中国の不動産大手、碧桂園は、2023年春以降の住宅販売収入の激減により、債務返済が困難な状況に陥っている。

✅ 碧桂園のオーナー一族である楊恵妍氏は、私財を投じて会社を支援し、経営再建を目指す姿勢を示している。

✅ 碧桂園は、2022年末時点で多額の負債を抱えていたが、2023年8月に社債の利払い遅延が発覚し、急速に財務状況が悪化した。

さらに読む ⇒ 東洋経済オンライン出典/画像元: https://toyokeizai.net/articles/-/722693?display=b碧桂園の経営再建は、中国経済の今後を左右する重要なポイントですね。

政府の対応と、今後の成長戦略に注目する必要があります。

中国経済は、不動産不況により経済成長が鈍化し、成長率は鈍化すると予測されている。

景気対策としての財政発動は、政府債務を増加させる。

中国の不動産バブルと日本の類似点としては、バブルの深刻さ、住宅需要のピークアウト、デベロッパーの経営破綻などが挙げられる。

相違点としては、住宅価格の地域格差、マネーサプライの動き、金融機関の不良債権額、一人当たりGDPのレベル、輸出先の有無、株式バブルの有無、デベロッパーの負債構成などが存在する。

中国は、1990年代の日本のバブル崩壊後の長期低迷を教訓に、銀行部門の不良債権処理と不動産開発企業の債務再編を急ぐ必要がある。

不動産開発企業の債務危機は深刻化しており、政府の規制強化により資金繰りが悪化し、大手企業の恒大や碧桂園を含む多くの企業が債務不履行に陥っている。

住宅需要の減少、少子高齢化などの人口問題、財政発動の制約などから、経済成長率は鈍化し、10年後には先進国並みの2%台に低下すると予測されている。

中国経済、やっぱりちょっと心配だね。碧桂園も大変そうだし、政府はどうするんだろうね?

中国の不動産バブル崩壊は、世界経済に影響を与える可能性があり、今後の動向を注視する必要があります。

💡 中国不動産市場の現状と課題、バブル崩壊が中国経済と世界経済に与える影響

💡 日本への影響と今後の展望、過去の教訓を活かし、中国経済の動向に注目

💡 中国経済の今後の政策と、世界経済への影響。リスクを理解し、対応を検討