退職金税制はどうなる?~改正点と老後資金への影響は?~退職金税制改正のポイントと今後の展望

退職金にかかる税金、正しく理解していますか?所得税と住民税の仕組み、控除額の計算方法をわかりやすく解説。長期勤続者優遇の税制改正が見直しの動きも!労働市場の流動化を目指す政府と、国民生活を支える退職金、その間で揺れ動く税制改革の行方を追います。あなたの退職金プランに影響する最新情報をチェック!

税制改正の動向:労働市場への影響

退職金課税見直し、何が変わる?労働市場はどうなる?

長期勤続者の税負担増、流動性促進が狙い。

労働市場の流動化を目指す政府の動きと、退職金税制の関係性について解説します。

今回の税制改正が、私たちの働き方や老後資金にどのような影響を与えるのか見ていきましょう。

公開日:2023/06/05

✅ 政府は、成長分野への労働移動を円滑に進めるため、リスキリング支援、職務給の導入、労働移動の円滑化を柱とする労働市場改革の指針を公表した。

✅ 日本型雇用システムが賃金低迷や転職のしにくさの原因とされ、政府は三位一体の改革を進める方針を示したが、具体的な対策は企業任せの部分も多く、画期的な内容は少ない。

✅ 今回の改革には、退職金優遇税制の見直しも含まれており、老後資金計画に影響を与える可能性があるため、シニア層にとっては関心の高い内容となっている。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/premier/business/articles/20230531/biz/00m/020/012000c労働市場の流動性を高めるために、退職金税制が見直される可能性があるんですね。

終身雇用が当たり前だった時代とは、状況が変わってきているということですね。

2023年4月には、政府が退職金課税の軽減措置を見直す可能性が報道されました。

現行の退職金課税は、長期勤続者ほど税負担が軽減される仕組みですが、これは終身雇用を前提としており、労働市場の流動性を阻害する可能性が指摘されています。

政府は、勤続20年を超えた部分の控除額の増額を廃止し、一律40万円とする見直しを検討しています。

この見直しは、柔軟な働き方を促進する狙いがあると考えられています。

専門家からは、働き方に中立な税制への見直しを求める声があり、今年の与党税制調査会でも議論が再開されました。

うーん、難しい話だけど、自分の老後資金にも関わってくることだから、ちゃんと聞いておかないと。働き方が変わると、税金のこととかも変わってくるのね。

税制改正の動向:複数退職所得と今後の展望

退職金税制、改正延期の可能性?10年ルールとは?

10年ルールにより税金増も。見直しは先送り?

複数回の退職金がある場合の税制改正について、詳しく解説します。

令和7年度の税制改正で、控除額の計算方法が変わることで、税額が増える可能性もあります。

公開日:2025/05/20

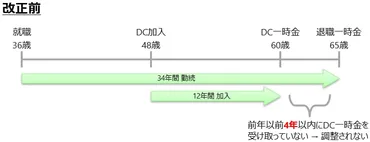

✅ 退職金は税制優遇されており、退職所得として分離課税されるが、令和7年度の税制改正で、複数回の退職所得がある場合の退職所得控除額の計算ルール(5年ルール)が10年ルールに変更される。

✅ 退職所得は、退職一時金や確定拠出年金等から受け取る所得を指し、収入金額から退職所得控除額を差し引いた上で2分の1をかけたものが課税対象となる。

✅ 税制改正により、複数の退職所得がある場合、退職所得控除額の計算において、重複する勤続期間に応じて控除額が調整されるようになり、結果的に課税額が増える可能性がある。

さらに読む ⇒auのiDeCo(イデコ)出典/画像元: https://ideco.kddi-am.com/learn/column/ideco0111/複数の退職金がある場合の計算ルールが変わるんですね。

これ、きちんと理解しておかないと、後で困ることになりそう。

しっかりメモしておこう!。

令和7年度税制改正により、退職所得が複数ある場合の控除額調整における「5年ルール」が「10年ルール」に改正される予定です。

具体的には、複数の退職所得に関連する勤続期間が重複する場合、退職所得控除額が調整され、税額が大きくなる可能性があります。

2024年11月25日から始まった年末の税制改正議論においても、退職金税制の見直しが再び焦点となっています。

衆院選で躍進した国民民主党は、増税や社会保険料の引き上げに慎重な姿勢を示しており、退職金税制の見直しも先送りになる可能性があります。

退職金って、一度きりじゃない人もいるんだね。そういう人にとっては、今回の改正はかなり影響がありそう。ちゃんと説明聞いておかないと。

専門家の見解と今後の課題

退職金税制の見直し、労働市場の流動化にどう影響?

流動性を阻害する可能性があり、見直しが必要。

専門家の意見を通して、退職金税制の現状と今後の課題について考察します。

様々な視点から、今回の税制改正について理解を深めていきましょう。

公開日:2025/08/29

✅ トランプ政権によるFRBへの介入がエスカレートしており、金融政策や経済データへの信認を損ねるリスクが高まっている。特に、FRB議長の人事や利下げを巡って、政治的な影響力が強まっている。

✅ トランプ政権の関税政策が日本の経済に与える影響が懸念されており、半導体や自動車への関税がGDPを押し下げる可能性がある。また、日米間の関税合意においても認識の違いが露呈するリスクがある。

✅ 米国ではステーブルコインの規制整備が進められ、暗号資産市場への影響が注目されている。一方、ガソリン税の暫定税率廃止や最低賃金引き上げなど、国内の財政・経済政策に関する議論も活発化している。

さらに読む ⇒Nomura Research Institute (NRI)出典/画像元: https://www.nri.com/jp/media/column/kiuchi/index.html木内登英さんの意見、興味深いですね。

労働市場の流動性を高めるには、長期勤続による優遇を見直す必要もある、ということですね。

エコノミストの木内登英氏は、勤続年数による優遇差を見直すべきだと主張しています。

退職金は退職後の生活を支える重要な資金であり、税制面での優遇は適切であるとしながらも、20年以上の勤続で控除額が大幅に増える現行制度は、労働市場の流動性を阻害する可能性があると指摘しています。

退職金税制の見直しは、政府が目指す労働市場の流動化と矛盾する側面があり、移行措置を講じながら段階的に廃止していくことが望ましいと考えられています。

今回の議論は見送りとなる可能性もありますが、将来的な見直しは不可避であり、議論の継続が期待されています。

専門家の方の意見を聞くと、色々な角度から考えさせられるわね。今回の税制改正、色々な影響がありそうだし、今後の動向も注目していきたいわ。

今回の記事では、退職金税制の基礎知識から、改正の動向、そして専門家の意見まで幅広く解説しました。

今後の税制改正の行方に注目しましょう。

💡 退職金税制の基礎知識として、退職所得控除や分離課税の仕組みを理解しましょう。

💡 勤続年数や役員等によって異なる、退職所得控除額の計算方法を把握しておきましょう。

💡 今後の税制改正の動向を把握し、自身の老後資金計画に役立てましょう。