退職金税制はどうなる?~改正点と老後資金への影響は?~退職金税制改正のポイントと今後の展望

退職金にかかる税金、正しく理解していますか?所得税と住民税の仕組み、控除額の計算方法をわかりやすく解説。長期勤続者優遇の税制改正が見直しの動きも!労働市場の流動化を目指す政府と、国民生活を支える退職金、その間で揺れ動く税制改革の行方を追います。あなたの退職金プランに影響する最新情報をチェック!

💡 退職金税制の基礎知識として、退職所得控除や分離課税の仕組みについて解説。

💡 退職所得控除額の詳細な計算方法と、勤続年数による違いを解説します。

💡 政府による退職金税制改正の動向と、労働市場や老後資金への影響について考察します。

本日は、退職金税制について、基礎知識から改正の動向、専門家の意見まで幅広く解説していきます。

退職金税制の基礎知識

退職金への税金、どんな優遇措置がある?

分離課税で税制上の優遇あり!

「退職所得の受給に関する申告書」は、退職金を受け取る上で非常に重要な書類です。

記載ミスがあると、税制上の優遇措置が受けられなくなる可能性もあります。

正しい知識を身につけましょう。

公開日:2025/02/27

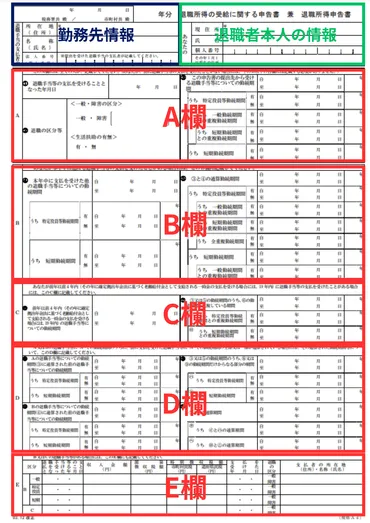

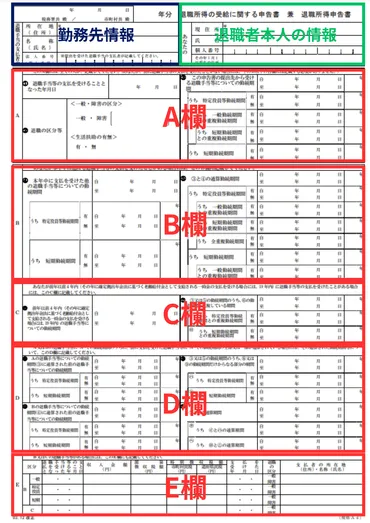

✅ 「退職所得の受給に関する申告書」は、退職金を受け取る際に、退職金の支払い者に提出する申告書であり、所得税の源泉徴収に関わる重要な書類。

✅ 申告書には、退職日や勤続期間などを記載するA欄から、他の退職金の受給状況を記載するB・C・D欄、特定役員に関するE欄があり、それぞれの状況に応じて正しく記入する必要がある。

✅ 申告書を提出しないと退職所得控除が適用されず、確定申告が必要になる場合があるため、正確に理解し、期日内に提出することが重要。

さらに読む ⇒マネーフォワード クラウド - バックオフィスから経営を強くする出典/画像元: https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/51379/なるほど、申告書の提出を忘れると、せっかくの控除が受けられなくなるんですね。

これは注意が必要です。

正確な情報を理解して、きちんと手続きしなきゃ。

退職金にかかる税金は、所得税と住民税です。

これらは分離課税として扱われ、税制上の優遇措置があります。

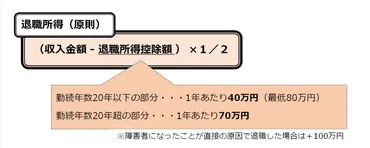

所得税は、退職金から退職所得控除額を差し引き、さらに2分の1にした金額に税率をかけて計算されます。

2037年までは、所得税に加えて復興特別所得税も課税されます。

一方、住民税は、退職所得に課税され、所得の生じた年に他の所得と区別して課税されます。

住民税額は勤務先が計算し、退職金から差し引いて納付します。

退職所得は勤務先が源泉徴収で納付しますが、事前に「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要です。

提出がない場合は、20.42%の税率で源泉徴収されることになります。

ふむ、これは重要な情報だな。退職金に関する税制は、きちんと理解しておかないと損をする可能性がある。従業員にも周知徹底する必要があるな。

退職所得控除額の詳細

退職所得控除、勤続年数の重要性!控除額はどう変わる?

勤続年数で控除額が変動。20年超で計算が変わる。

退職所得控除は、勤続年数によって大きく変わるため、自身の状況と照らし合わせて確認することが大切です。

今回は、様々なケースを想定して、詳しく解説していきます。

✅ 退職所得は、老後の生活保障などの目的から税金が優遇されており、退職所得控除や分離課税といった制度が適用される。

✅ 勤続年数5年以下の役員等に対する退職金は「特定役員退職手当等」として、また、一般従業員に対する退職金は「短期退職手当等」として、原則の退職所得に比べて税制上の優遇が少ない。

✅ 特定役員退職手当等と短期退職手当等の区分は、天下り問題などをきっかけに設けられ、税制改正によって変更されてきた。

さらに読む ⇒埼玉県越谷市の女性税理士:恒川洋子出典/画像元: https://yoko-zeirishi.com/how-to-calculate-retirement-income/勤続年数が長いほど控除額が大きくなるのは、なんだか嬉しいですね。

でも、役員とか、そうじゃないとかで計算が変わってくるって、ちょっと複雑…。

退職所得控除額は、勤続年数によって大きく異なります。

勤続年数が長いほど控除額が大きくなる仕組みです。

退職所得控除の計算は、勤続年数20年以下と20年超で異なり、勤続年数が1年未満の場合は切り上げられます。

退職所得控除は、勤続20年までは40万円、20年を超える部分は1年あたり70万円を基準に計算されます。

また、役員等として5年以内の短期間で退職した場合と、役員等以外の場合でも計算方法が異なります。

退職所得控除って、本当に複雑よね〜。特に最近は、働き方も多様化してるから、自分の場合はどうなるのか、しっかり調べておかないと損しちゃうわ。

次のページを読む ⇒

退職金課税見直しの議論が再燃!柔軟な働き方促進のため、長期勤続者の税優遇縮小も?今後の税制改正から目が離せない!