退職代行サービス、利用が増加?新卒の早期離職問題と法的リスクを解説!新卒を中心に広がる退職代行の現状と課題

「辞めたい」を、誰にも言えずに悩むあなたへ。新卒を中心に利用が拡大する退職代行サービスの実態を徹底解説!利用者の声、企業側の影響、法的なリスクまで包み隠さず公開。早期離職の背景にある価値観の変化、弁護士・労働組合・民間の違い、利用時の注意点も網羅。あなたのキャリアと心の健康を守るために、退職代行の真実を見極めよう。

企業側の対応と影響

退職代行、企業はどう対応?採用と退職後の影響とは?

採用厳格化、残業増も。大企業やBtoC業種で利用多。

退職代行サービスの利用増加は、企業側にも大きな影響を与えています。

企業側の対応と、それによって生じる影響について、詳しく見ていきましょう。

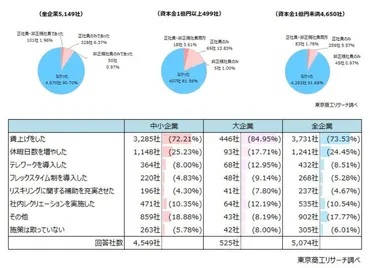

✅ 東京商工リサーチの調査によると、企業の9.3%が退職代行を利用した従業員の退職を経験しており、大企業では18.4%と割合が高い。

✅ 人材確保のため、7割以上の企業が賃上げを実施しており、休暇日数の増加も中小企業を中心に増加傾向にある。

✅ 退職代行サービスの認知度が高まる中、TSRは企業に対し、人材確保だけでなく、社員の意識変化を踏まえた人事戦略の見直しを提言している。

さらに読む ⇒オフィスのミカタ - 「総務・人事・経理」担当者向け専門メディアサイト出典/画像元: https://officenomikata.jp/news/16398/企業は人材確保のために、賃上げや人事戦略の見直しを行っているんですね。

退職代行サービスの利用は、企業の人事戦略にも影響を与えているようです。

特に、採用時の対応は変わってきてるみたいですね。

退職代行の利用増加に伴い、企業は採用時の「水際チェック」を強化し、転職回数や職歴などを厳格に評価するようになっています。

退職者の業務カバーによる従業員の残業発生や、退職代行利用理由の検証といった影響も見られます。

一方で、大企業での利用が多いのは、福利厚生の整備や退職による影響が小さいこと、しがらみなく退職できる心理などが影響していると考えられます。

業種別では、各種商品小売業での利用が最も多く、接客業や販売業などBtoC業界での利用が多い傾向にあります。

企業も大変だな!でも、従業員が気持ちよく働ける環境を作るのは、結局企業の利益にも繋がるもんだ。採用の『水際チェック』も大事だけど、もっと根本的なところを見直すべきだね。

退職代行サービスの法的側面とリスク

退職代行、弁護士じゃないとヤバい?どんなリスク?

交渉は非弁行為!法的なリスクと弁護士の必要性。

退職代行サービスを利用するにあたって、法的側面やリスクを理解しておくことは非常に重要です。

法的な問題点について、詳しく解説します。

✅ 退職代行サービスは、退職希望者に代わり退職の意思を企業に伝えたり、手続きをサポートするサービスで、主に20代を中心に利用が広がっている。

✅ 退職代行は、一般企業型、労働組合型、弁護士型の3つの運営形態があり、それぞれ提供できるサービス内容や交渉範囲、費用が異なる。

✅ 民間の一般企業型の退職代行サービスでは非弁行為にあたる可能性があるため、利用する際は注意が必要。労働組合型は団体交渉権があり、弁護士型は法的交渉も可能。

さらに読む ⇒アクシス株式会社(Axxis inc.)|転職エージェント(人材紹介)出典/画像元: https://axxis.co.jp/magazine/57682非弁行為に該当する可能性や、退職条件の交渉など、法的リスクがあるんですね。

退職代行サービスを利用する際は、弁護士資格の有無などをしっかり確認しないといけませんね。

退職代行サービスは、弁護士法に抵触する可能性があり、非弁行為とみなされる場合があります。

退職届の提出のみであれば問題ありませんが、退職条件の交渉や金銭に関するやり取りを行う場合は、非弁行為に該当する可能性が高まります。

退職日の調整や退職金の交渉なども、交渉を伴うため違法の可能性が高いとされています。

退職代行サービスの利用には、会社側が退職意思を素直に受理しない場合や、無断欠勤扱いとなるリスク、更には自己都合退職と解雇の違いによる再就職への影響など、法的なリスクが潜んでいます。

弁護士に依頼することで、法的な問題への対応、会社との交渉、不当な要求への対抗が可能となります。

利用者は、弁護士資格の有無、業務内容、料金体系などを確認し、慎重に検討する必要があります。

法律ってのは、難しいもんだな。でも、知っておかないと損することもある!弁護士に相談するのが一番安全だ。変な業者に引っかからないように、しっかり調べることが大事だ!

キャリア形成と今後の展望

退職代行、利用の前に何が大切?メリット・デメリットを理解?

将来設計の再確認と、心身の健康を第一に。

退職代行サービスを利用することは、キャリア形成にも影響を与える可能性があります。

新卒が退職代行を利用する場合の、メリットとデメリット、そして今後の展望について考えていきましょう。

✅ 新卒が退職を考える際、周りの目を気にしたり、甘えではないかと悩む場合があるが、退職代行の利用は、新卒の価値を活かし、無駄な引き止めを避け、スムーズな退職を促す有効な手段である。

✅ 退職代行を利用すべき理由として、新卒は転職市場で有利であり、時間を無駄にしないことが重要であること、約半数の新卒が退職を検討しているという現状があることが挙げられる。

✅ 退職代行の利用が推奨されるケースとして、労働条件が異なったり、パワハラ・セクハラ、新人いじめなど、会社側が退職を受け入れにくい状況が挙げられる。

さらに読む ⇒退職代行|OITOMA(オイトマ)なら会社を今すぐ辞められる!出典/画像元: https://o-itoma.jp/new-graduate-taisyokudaikou/退職代行の利用は、キャリア形成に影響を与える可能性もあるんですね。

安易な利用は避け、将来設計をしっかり見据える必要があるという事ですね。

自己保護のためにも、自分を大切にすることが重要ですね。

退職代行の利用は心理的ハードルが下がっていますが、安易な利用はキャリア形成に悪影響を及ぼす可能性もあります。

利用者はメリットとデメリットを理解し、将来設計を再確認することが重要です。

退職代行サービスは、人材不足の状況下で、早期退職後の転職を容易にする選択肢として注目されています。

新卒が退職代行を利用することに対しては、周囲の目や自身の将来への不安から罪悪感を感じるなどの否定的意見もありますが、自己保護のためにも、心身を大切にすることが重要です。

退職代行を利用すべきケースとしては、過度なパワハラや業務内容の相違などが挙げられます。

現代の働く環境の変化に対応し、労働者の自己決定権を尊重する新しいトレンドを形成しています。

うーん、退職代行、良い面も悪い面もあるってことなのね。新卒の皆さん、色んなこと考えて大変だと思うけど、自分の心としっかり向き合って、後悔のない選択をしてほしいわね。

本日の記事では、退職代行サービスについて詳しく解説しました。

利用する際は、メリットとデメリットを理解し、慎重に検討することが大切です。

皆さんのキャリア形成の一助となれば幸いです。

💡 退職代行サービスの利用は、新卒の早期離職や法的リスク、キャリア形成に影響を与える。

💡 退職代行サービスは、弁護士、労働組合、民間の3つの運営形態があり、それぞれ提供できるサービス内容や交渉範囲、費用が異なること。

💡 企業側の人材確保のための賃上げや人事戦略の見直し。退職代行利用の影響について、企業側の対応と影響について考察。