生成AIと著作権問題:Perplexity提訴から未来への展望まで(著作権、AI、訴訟)?AI時代における著作権保護と法的リスク

生成AIと著作権問題が激化!読売新聞社のPerplexity提訴は、日本のAI政策に警鐘を鳴らす。著作権法解釈の変化、文化庁ガイドライン、そしてAIによる著作権侵害事例の増加…。本記事では、生成AI利用のリスクと対策を徹底解説。弁護士監修の情報も交え、ChatGPTなど最新AI活用における著作権問題を紐解きます。AI時代を生き抜くための必読情報。

生成AIを取り巻く著作権問題の核心

生成AI、著作権侵害のリスク回避には?

著作権知識、規約確認、著作権表示、ガイドライン遵守。

生成AIを取り巻く著作権問題は、AIの学習段階と生成・利用段階で異なります。

著作権侵害のリスクを回避するためには、基本的な知識の習得とガイドラインの遵守が不可欠です。

公開日:2023/06/05

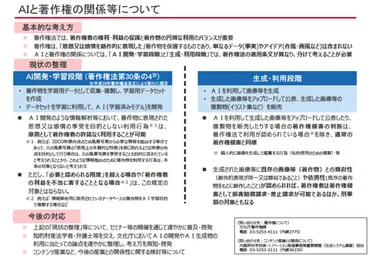

✅ 文化庁と内閣府は、生成AIと著作権の関係に関する文書を公開し、AIの学習段階と生成・利用段階で著作権法の適用が異なるとの見解を示した。

✅ AI開発・学習段階では、著作物の思想や感情の享受を目的としない利用は原則として許諾不要だが、限度を超えたり著作権者の利益を害する場合は対象外となる。

✅ 生成・利用段階では、生成物が既存の著作物に類似し依拠性が認められる場合、著作権侵害となり、損害賠償や刑事罰の対象となる可能性がある。文化庁は、今後も啓発活動や論点整理を進める。

さらに読む ⇒PC Watch出典/画像元: https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1506018.html現状では、AIが学習に使用するデータ、生成物の著作権帰属など、様々な問題が議論されています。

著作権侵害のリスクを回避するためには、多角的な対策が必要です。

生成AIは、文章、画像、音楽、コードなど、様々な分野で活用が進んでいます。

しかし、その一方で、著作権侵害のリスクも深刻化しています。

生成AIは、膨大な学習データに基づいて新たなコンテンツを生成しますが、この学習データに著作権で保護されたものが含まれている場合、問題が生じます。

具体的には、AIが学習に使用するデータの著作権、生成AIが既存の著作物を模倣する可能性、AI生成作品の著作権の帰属などが議論の的となっています。

生成AIの利用における著作権侵害のリスクを回避するためには、著作権の基礎知識を理解し、利用規約の確認、著作権表示の徹底、文化庁のガイドラインの遵守などが重要です。

AIって便利だけど、著作権とか難しいわね。ちゃんと勉強しないと、意図せず誰かの迷惑かけちゃうかもしれないし、気をつけなきゃ。

具体的な事例と法的リスク

生成AIの著作権侵害リスク、具体例は?

OpenAI訴訟、写真・記事の無断利用など。

AI利用における著作権侵害の具体的な事例と、法的リスクを解説します。

事例を知ることで、自分たちの行動がどのような影響を与えるのかを理解することができます。

公開日:2024/02/29

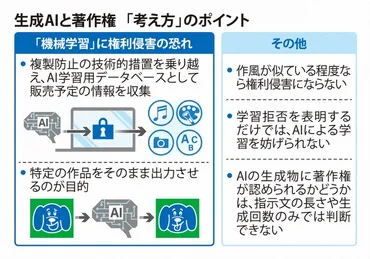

✅ 文化審議会小委員会は、生成AIの機械学習に著作権者の許諾は不要とする一方、権利侵害の具体例を示すことで不適切な利用をけん制しました。

✅ 生成AIで作った作品の公開や営利利用は著作権侵害のリスクがあり、著作権法では、既存の著作物に似ていて、それを基にしていると判断されれば権利侵害が成立します。

✅ AI利用による権利侵害の判断は、AIを使わない創作活動と同様に考えられ、法の理解不足はトラブルにつながる可能性があります。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20240229/k00/00m/040/271000cAIを利用する上での法的リスクを理解し、具体的な対策を講じることが重要です。

弁護士への相談や利用規約の整備など、できることから始めましょう。

生成AIによる著作権侵害の事例は増加しており、OpenAIが作家の著作物を無断利用した訴訟や、カナダのニュース出版社がOpenAIを訴えたケースなどが挙げられます。

写真データ、記事、キャラクター、タレントの画像や音声が、無断で生成AIの学習データや生成物に利用されるケースも存在します。

AI利用者は、著作権者からの損害賠償請求や刑事告訴のリスクを常に意識する必要があります。

著作権侵害に対する対策としては、弁護士への事前相談、利用規約の整備、AI事業者ガイドラインの策定、チェックリストの活用などが有効です。

AI利用はリスクも伴うってことですね。でも、弁護士への事前相談とか、チェックリストの活用とか、具体的に何をすればいいのか分かれば、安心してお金をかけられますね!

未来への展望と課題

生成AIによる著作権侵害、具体的リスクは?

酷似した文章生成、訴訟リスクの高まり。

生成AIの技術は日進月歩であり、著作権問題も常に変化しています。

未来への展望と課題について解説します。

✅ ChatGPTの利用における著作権問題を解説する記事であり、商用利用のリスク、著作権侵害の法的対応、そして著作権の帰属について、具体的な事例や法的見解を交えて説明しています。

✅ ChatGPTの利用規約、弁護士の見解、そして生成されたテキストやソースコードの著作権帰属に関する解説があり、訴訟を避けるための問題回避策と対策チェックリストも提供されています。

✅ 記事は、日本とアメリカにおける著作権法の違いにも触れ、ChatGPTを安全に利用するための注意点や、著作権侵害を避けるための具体的なアドバイスが提示されています。

さらに読む ⇒小谷川拳次のネット集客の教科書出典/画像元: https://kotanigawakenji.com/generative-ai-marketing/what-are-the-risks-of-copyright-infringement-and-how-to-avoid-problems-with-chatgpt-legal-opinions-and-cases生成AIの進化に伴い、著作権問題も複雑化しています。

最新の法的動向に対応し、生成AIを安全に活用するための知識を常にアップデートしていく必要があります。

生成AIの技術は日々進化し、テキスト生成AIが既存の著作物を学習データとして使用することで、生成された文章が元の作品に酷似する可能性や、画像・イラスト、動画、音声生成AIにおいても同様のリスクがますます高まっています。

ChatGPT、Claude、Geminiなどの生成AIが例として挙げられ、これらのAIが学習に使用するデータに関する著作権侵害訴訟が多発しています。

生成AIと著作権の問題は、今後の技術発展と共に、さらなる議論と法整備が必要となる課題です。

2025年5月23日時点の情報に基づき、生成AIを安全に活用するための知識を提供し、弁護士監修の「生成AIによる著作権侵害の事例生成AI事業者のリスク」に関する詳細情報などを参考に、最新の法的動向への対応を続ける必要があります。

うーん、どんどん新しい技術が出てくるから、ほんと勉強しないと置いていかれるわね。でも、こうやって情報を共有してくれるのはありがたいわ。常にアンテナ張ってないとね!

生成AIと著作権の問題は、技術の進化と共に変化し続けます。

常に最新の情報を収集し、適切な対策を講じることが重要です。

💡 読売新聞社によるPerplexity提訴は、AIと著作権を巡る議論を活発化させました。

💡 文化庁ガイドラインは、AI利用における著作権保護の指針を示しました。

💡 AIの進化に対応した著作権保護と、法的リスクへの対応が重要です。