生成AIと著作権問題:Perplexity提訴から未来への展望まで(著作権、AI、訴訟)?AI時代における著作権保護と法的リスク

生成AIと著作権問題が激化!読売新聞社のPerplexity提訴は、日本のAI政策に警鐘を鳴らす。著作権法解釈の変化、文化庁ガイドライン、そしてAIによる著作権侵害事例の増加…。本記事では、生成AI利用のリスクと対策を徹底解説。弁護士監修の情報も交え、ChatGPTなど最新AI活用における著作権問題を紐解きます。AI時代を生き抜くための必読情報。

💡 読売新聞社によるPerplexity提訴は、AIと著作権を巡る新たな火種となりました。

💡 文化庁のガイドラインは、AI利用における著作権保護の指針を示しました。

💡 生成AIの学習・利用段階における著作権侵害のリスクと対策を解説します。

本日は生成AIと著作権を巡る問題について、様々な角度から見ていきましょう。

AIと著作権を巡る新たな戦いの幕開け

読売新聞がPerplexityを提訴!その理由は?

著作権侵害、生成AIの利用でゼロクリック検索など。

生成AIの進化は目覚ましいですが、著作権との衝突も避けられません。

今回は、読売新聞社がPerplexityを提訴した事件を皮切りに、AIと著作権をめぐる現状を解説します。

✅ 読売新聞社が、生成AIサービスPerplexityを著作権侵害で提訴。約21億7000万円の損害賠償を請求し、AI時代における著作権保護の転換点を示唆。

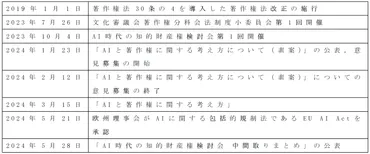

✅ 文化庁のガイダンスは、著作権法第30条の4(享受を目的としない利用)の解釈を具体化し、AI事業者、権利者それぞれの注意点を明確化。robots.txt無視やステルスクローリングを「不当に害する場合」に該当すると明示。

✅ 日本新聞協会は、著作権法第47条の5(軽微利用)がRAG技術に対応できていないと主張。検索連動型生成AIによる無償での記事利用により、新聞社の広告収入が脅かされる実害を訴え、法改正の必要性を訴えている。

さらに読む ⇒ 広報・PR支援の株式会社ガーオン出典/画像元: https://gaaaon.jp/blog/ai-copyright-perplexity-lawsuit-2025AIと著作権の問題は、今後ますます重要性を増すでしょう。

裁判の行方だけでなく、法改正の動向にも注目していく必要があります。

2025年8月7日、読売新聞社がAI検索サービスPerplexityを著作権侵害で提訴した事件は、日本の生成AI政策に大きな波紋を広げました。

Perplexityは、読売新聞オンラインの記事情報を無断で利用し、ゼロクリック検索や業界ルール無視といった問題を引き起こしたとされています。

この訴訟は、AI時代における著作権保護の重要性を示すとともに、今後の生成AI政策の行方を左右する可能性を秘めています。

なるほど。ゼロクリック検索なんて、広告収入を考えると確かに看過できない問題ですよね。AIの進化は素晴らしいですが、ビジネスモデルへの影響も考えないといけませんね!

文化庁ガイドラインと著作権法の解釈

生成AIと著作権、何が変わった? 文化庁ガイドラインの要点は?

享受目的の定義やLoRAの判断基準が明確化。

文化庁のガイドラインは、AIと著作権の関係を整理し、具体的な対応策を示しています。

著作権法第30条の4、第47条の5の解釈も重要です。

✅ 生成AI技術の急速な発展に伴い、著作権との関係が大きな議論を呼び、特にクリエイターからは著作物の無断利用への懸念が高まっている。

✅ 文化庁法制度小委員会は「AIと著作権に関する考え方」をまとめ、生成AIによる著作権侵害は、開発・学習段階と生成・利用段階で問題が発生すると指摘した。

✅ 政府は生成AIと著作権の関係について「考え方」を公表し、今後の動向に合わせて見直しを行う予定であり、法的リスクへの対応として技術や契約による対応を提示している。

さらに読む ⇒情報処理学会出典/画像元: https://www.ipsj.or.jp/dp/contents/publication/61/DP61-S04.html文化庁は、AIと著作権の関係について、詳細なガイドラインを発表し、今後の見直しも示唆しています。

法的リスクへの対応として、技術や契約による対策を提示している点も注目です。

この問題の背景には、著作権法第30条の4(享受を目的としない利用)と第47条の5(軽微利用)をめぐる法解釈の変化があります。

文化庁は、生成AIと著作権に関するガイドラインを提示し、ステークホルダーを分類し、具体的な注意点を提示しました。

特に、「享受目的」の定義を明確化し、LoRAやファインチューニングにおける新たな判断基準を示しました。

また、「不当に害する場合」の具体例を拡充し、robots.txtの無視やステルスクローリングなどが問題視されています。

日本新聞協会は、第47条の5がRAG技術に対応できていないと主張し、法改正の必要性を訴えています。

文化庁の見解では、まずは第30条の4の適用を検討し、非享受目的の利用か否かを判断。

第47条の5は、第30条の4が適用されない場合に検討されることになります。

ほおお、AIの利用目的によって著作権の適用が違うっていうのは、ちょっとややこしいけど、大事なことだべさ。ちゃんと理解せんと、知らん間に訴えられるってこともあるかもしれんし。

次のページを読む ⇒