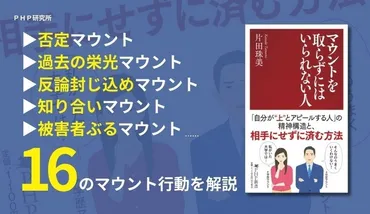

『マウントを取らずにはいられない人』から読み解く職場・人間関係の悩み解決策とは?精神科医・片田珠美氏の新著『マウントを取らずにはいられない人』: 職場での人間関係改善のヒント

中小企業を蝕む「発注マウント」とハラスメント問題。理不尽な要求、支配的な発注元、そしてハラスメントによって、経営は危機に瀕しています。精神科医・片田珠美氏の新刊『マウントを取らずにはいられない人』では、マウンティング行動の心理を分析し、自己防衛と健全な人間関係構築のための具体的な対策を提示。怒りを力に変え、より良い職場環境を作るためのヒントが満載です。

💡 マウント行動の種類と心理を分析し、人間関係の問題解決を促す。

💡 マウンティングのターゲットになった場合の具体的な対処法を提示。

💡 自身のマウント欲求との向き合い方を解説し、自己理解を深める。

さて、本書は、マウンティング行動を16のパターンに分類し、実例と対処法を解説。

また、自身のマウント欲求との向き合い方にも言及しているとのことです。

中小企業を取り巻く現状と発注マウント

中小企業を苦しめる「発注マウント」とは?

発注元が下請けを支配する行為。

今回の記事では、中小企業を取り巻く現状と、発注マウントについて詳しく見ていきます。

中小企業経営者が直面する課題を整理し、そこから抜け出すためのヒントを探ります。

✅ 精神科医の片田珠美氏が、職場や家庭で増える「マウントを取る人」の心理を精神分析の視点から解き明かし、16の具体例と対処法を解説する。

✅ 本書は、マウンティング行動を16パターンに分類し、実例を交えて解説するとともに、マウンティングのターゲットになった場合の対処法を提案する。

✅ 自身の゛マウント欲求゛との向き合い方にも言及し、人間関係を客観視するコツや、怒りを前向きなエネルギーに変える方法を紹介する。

さらに読む ⇒最新ニュースをいち早く出典/画像元: https://newscast.jp/news/8566174精神科医の視点から、マウントする人の心理を分析し、具体的な事例を交えて解説されているのは、非常に興味深いですね。

様々なマウントのパターンを知ることで、対応策も立てやすくなるでしょう。

中小企業経営者は、発注元からの理不尽な要求に苦しめられることが少なくありません。

特に将来的な大型案件への期待から、要求を断ることが難しい状況に置かれ、「発注マウント」という問題に直面しています。

これは、発注元が下請けを支配し、思い通りに操作しようとする行為です。

地方では、自治体からの発注に依存することが多く、役場の職員が強い立場を占め、下請け業者は彼らに頭が上がらないという構図も存在します。

精神科医の片田珠美氏は、この状況から抜け出すためには、発注元になめられないようにすることが重要だと指摘しています。

なるほど、発注マウントですか。発注元の言いなりにならず、対等な関係を築くことが重要ってことですね。精神論だけでなく、具体的な対策が知りたいところですな!

ハラスメント問題と中小企業への影響

中小企業のハラスメント対策、何が経営に悪影響?

士気低下、生産性低下、離職率上昇など。

次に、ハラスメント問題が中小企業に与える影響について見ていきます。

ハラスメントは、企業の組織風土を悪化させ、経営に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

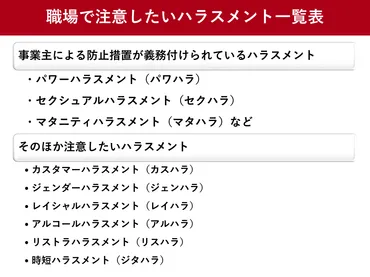

✅ 厚生労働省は、職場のハラスメントについて事業主に防止措置を講じることを義務付けており、パワハラ、セクハラ、マタハラを法律で禁止しています。

✅ パワハラは、優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超え、労働者の就業環境を害するものを指し、厚労省は6つの行為類型を示しています。

✅ セクハラは、労働者の意に反する性的な言動により、労働者が労働条件で不利益を被ったり、就業環境が害されたりすることを指します。

さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/15045532ハラスメントは、様々な種類があり、中小企業ではより身近な問題となっているんですね。

早急な対策が必要とのことですが、具体的にどのような対策があるのか、さらに掘り下げてほしいです。

中小企業では、ハラスメント問題が深刻化しており、従業員の士気低下、生産性低下、離職率上昇、法的リスク、企業イメージの低下など、経営に悪影響を及ぼす可能性があります。

ハラスメントには、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントなど、様々な種類があります。

経営者と従業員との距離が近い中小企業では、些細な言動がハラスメントにつながりやすいという特徴があります。

行為者の意図に関わらず、受け手が不快に感じればハラスメントとみなされる点に注意が必要です。

早急な対策として、就業規則の見直し、人事考課制度の構築、労働環境の改善など、組織全体の改革が求められています。

厚生労働省の調査でも、パワハラ、セクハラ、妊娠・出産・育児休業に関するハラスメントが依然として問題となっています。

ほんとに、ハラスメントはどこでも起きる問題だべさ。でも、経営者と従業員の距離が近い分、気づきやすいから、ちゃんと対策すれば、もっと良い職場になるはずだ。

次のページを読む ⇒

職場の人間関係に潜む「マウント」問題を精神科医が分析!新刊『マウントを取らずにはいられない人』で、健全な関係を築くヒントを発見。