税制は誰のため? 30年間の検証と未来への提言?税制改正、国民の監視、子育て世代の不公平感

30年の税務訴訟弁護士・大学教授が、現代日本の税制を斬る! 物価変動、所得制限、子育て支援…税制改正の裏にある問題点を徹底解剖。専門家の意見不足、世代間の溝、相続税対策の闇…税金の不公平感に国民は気づいているか? 最新情報も交え、税制改革への議論を喚起する一冊。あなたの税金観が変わる!

子育て世代の税制不公平感

子育て世代の税制、何が不公平?

単年度所得のみで控除額調整する現行制度。

児童手当の所得制限撤廃の議論、子育て世代の税制不公平感について解説します。

現行制度の不備や、各世帯の事情を考慮しない高所得者への対応について指摘します。

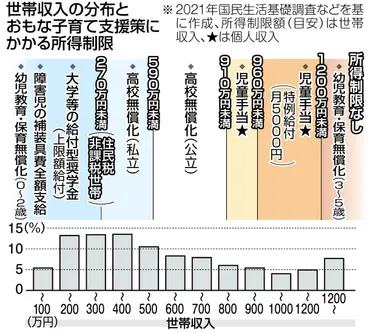

✅ 児童手当の所得制限撤廃の議論は、少子化対策として「子育て世代を皆で支援する」というメッセージ性や不公平感の解消を目的としており、自民党も対応を変え、与野党で議論が進められている。

✅ 所得制限による不公平感に対する反発や、出生率の高い欧州諸国での普遍的な支給例を参考に、専門家は高所得世帯への支給が出生率への直接的な効果は薄いとしつつも、所得制限が「子どもを社会全体で育てる」という理念から外れると指摘している。

✅ 子育て支援策は児童手当以外にも所得制限が設けられており、保育料や高校の授業料、奨学金など、給付条件や対象がバラバラであることに対し、子育て支援拡充を目指す会は、子どもの育ちや学びを保障するために給付は一律であるべきだと訴えている。

さらに読む ⇒東京すくすく | 子育て世代がつながる ― 東京新聞出典/画像元: https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/birth/66476/子育て世代への税制の不公平さを指摘し、現行制度の不備を具体的に解説しています。

単身世帯、片稼ぎ世帯など、各世帯の事情を考慮する必要があるという点が印象的です。

次に、筆者は、子育て世代に対する税制の不公平さを指摘します。

年少扶養控除の廃止や児童手当の支給がなかった時代の影響を語り、単年度の所得のみで控除額を調整する現行制度の不備を指摘しています。

単身世帯、片稼ぎ世帯、子育て世帯など、各世帯の事情を考慮しない高所得者への一律の対応が、現役世代の不満を助長していると分析しています。

この問題は、固定資産取得に伴う国庫補助金に関する税務相談事例や、納税猶予制度の審査に関する情報といった、納税者個々の状況への配慮の不足とも繋がります。

ほんと、子育てって大変なのに、お金のことまで色々あるのよね。もっとみんなで子育てしやすいようにしてほしいわよね。

税制改革と世代間対話

相続税改革、どう動く?最新情報と課題とは?

民意の変化受け、法改正や節税対策が焦点。

令和5年度税制改正大綱による相続時精算課税制度の見直しと、生前贈与加算の期間延長について解説します。

相続税に関する法改正や関連情報の動向にも触れています。

公開日:2023/02/03

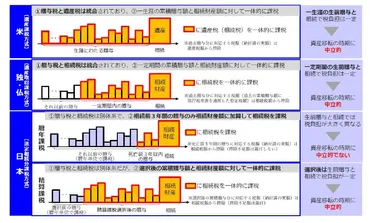

✅ 令和5年度税制改正大綱により、相続時精算課税制度の見直しと、生前贈与加算の期間延長が行われ、贈与税と相続税の一体化に向けた動きが具体化されました。

✅ 相続時精算課税制度では、年間110万円以下の贈与は非課税となり、災害に見舞われた場合の評価額計算も導入されました。

✅ 相続税は過去に遺産課税方式から累進的取得税、そして現在の相続税・贈与税の二本立てへと変遷し、近年では相続時精算課税制度の導入や基礎控除の引き下げが行われています。

さらに読む ⇒ あいわ税理士法人出典/画像元: https://www.aiwa-tax.or.jp/report/18983/相続時精算課税制度の見直しや、相続税に関する法改正など、最新の情報が盛り込まれており、非常に参考になります。

世代間の対話の重要性も説いていますね。

2024年秋の選挙に見られた民意の変化を背景に、筆者は税制改革の必要性を訴えます。

世代間の議論が平行線になりがちな現状を克服する必要性を強調します。

また、相続税対策として、高層マンションなどの市場価格と相続税評価額の乖離を利用した節税スキームへの言及や、民法(相続関係)部会の議論状況、税理士会による税制審議会への提言など、相続税に関する法改正や関連情報の動向にも触れています。

この章では、税務に関する最新情報として、税務調査や税務行政、税務判例、国際租税回避への取り組みといった多岐にわたる情報が紹介されています。

相続税対策か…うちもそろそろ考えとかないとな。高層マンションの節税スキームとか、ちょっと興味あるな!税理士に相談してみるか!

税務知識の普及と未来への提言

税務知識を深めるには?重要な視点は?

多角的なアプローチで税制を理解する。

国際的な租税回避に対処するための情報交換制度について解説します。

税務知識の普及を目指し、税務判例や地方税務関連情報、過去の連載記事なども紹介します。

公開日:2023/02/25

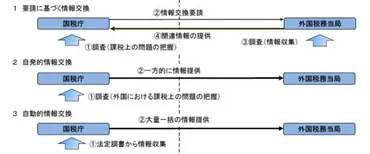

✅ 国際的な租税回避や課税の空白に対処するため、各国税務当局間で納税者の海外資産や取引に関する情報を交換する制度が重要になっている。

✅ 情報交換には、要請に基づくもの、自発的なもの、そして自動的なものがあり、特に自動的情報交換は、金融口座情報や多国籍企業の活動状況など、事前に合意された情報を一括交換するもので、脱税抑止に貢献している。

✅ 近年、CRSやFATCAなどの制度が始まり、暗号資産取引やシェアリングエコノミーなど、新たな経済活動に対応した情報交換の枠組み構築も進められている。

さらに読む ⇒プレミア国際税務事務所出典/画像元: https://premierta.com/columns/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%A8%8E%E5%8B%99/1073/国際的な租税回避への対策や、税務知識の普及に向けた取り組みについて解説しています。

多角的なアプローチで税制の理解を深めることを目指している点が素晴らしいですね。

最後に、税務に関する多岐にわたる情報を網羅的に扱うことの重要性を強調します。

税務判例の解説を通してリーガルマインドを学ぶ連載記事や、地方税務関連情報、過去の連載記事などを通して、税務知識の普及を目指しています。

筆者は、納税猶予制度、国際租税回避、税務相談室、古代国家に関する歴史コラムなどを参照し、税制の理解を深めるための多角的なアプローチを提案します。

筆者の問題提起は、税制のあり方に対する国民の関心を高め、建設的な議論を促すことを目的としています。

ああ、租税回避とか、難しいけど大事なことだよね。あたしは、難しい話は苦手だけど、みんながちゃんと税金について知る努力をするのはいいことだと思うよ。

本日の記事では、過去30年間の税制の問題点、国民の監視、子育て世代の不公平感、税制改革と世代間対話、税務知識の普及について幅広く解説しました。

💡 過去30年の税制の問題点と、今後の税制改革について考察しました。

💡 マイナンバー制度や子育て世代の税制不公平感について理解を深めました。

💡 税務知識の普及と、未来への提言について学びました。