食品価格高騰が止まらない?物価上昇はいつまで続く?最新の景気と対策を徹底解説!(今、どうすれば良い?)食品価格高騰の現状と、政府の対策、消費者の対応

景気ウォッチャー調査と消費者物価指数(CPI)から読み解く日本の経済状況。食料品価格高騰の背景には、世界情勢や円安、食料自給率の問題が。政府は様々な対策を講じるも、消費者の節約志向は強まる。物価上昇への警戒感が高まる中、政府の対策と企業の動向、そして防衛力強化まで、経済の現状と課題を多角的に分析。

消費者と企業の対応、専門家の分析

食品価格高騰、消費者の行動は?

低価格品志向、購買数減少、物価上昇への警戒感。

消費者の対応、専門家の分析を解説します。

物価上昇に対して、消費者はどのような行動を取り、専門家はどのように分析しているのでしょうか。

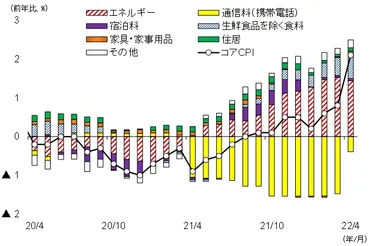

✅ 4月のコアCPIは、携帯電話料金の下落影響の剥落と資源高による日用品価格上昇により、前年比+2.1%と上昇しました。

✅ 食用油やガス代など、食料品やエネルギー関連品を中心に値上げが続いており、家計の支出増加や体感物価の上昇を引き起こしています。

✅ 家計の節約志向は高まっており、より安い商品を求める傾向がみられ、みずほリサーチ&テクノロジーズの「節約志向指数」も上昇しています。

さらに読む ⇒みずほリサーチ&テクノロジーズ出典/画像元: https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/2022/research_0030.html消費者の節約志向は高まっていますよね。

価格転嫁と売上のバランスを保つのは、企業にとって難しい課題になりそうです。

食品価格の上昇に対し、消費者は低価格商品やプライベートブランドへの志向を強め、購買数を減らす傾向が見られます。

食品メーカーは、値上げによって収益改善を図る一方、売上が伸び悩むケースもあり、状況は二極化しています。

みずほリサーチ&テクノロジーズのエコノミストは、食品や耐久財を中心に値上げの動きが広がっており、消費者の物価上昇に対する見通しが強まっていると分析しています。

コアCPIが2%台で推移し、2008年の資源高局面を上回るほど上昇品目の割合が増加していると指摘しています。

内閣府の調査によれば、約5割の消費者が1年先の物価上昇を5%以上と予想しており、物価上昇に対する警戒感が高まっています。

ほんま、目ぇ回るわ! 毎日スーパーで、どれ買うかめっちゃ悩んでるもん。 節約も大事やけど、たまには美味しいもんも食べたいし…。

政府の経済対策と今後の見通し

ガソリン価格抑制策で、コアCPIはどれくらい下がる?

▲0.6%Pt程度下押しする効果。

政府の経済対策と今後の見通しについて解説します。

ガソリン補助金の拡充など、物価上昇を抑えるための様々な対策が行われています。

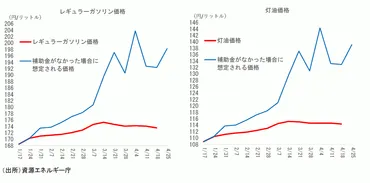

✅ 政府はガソリン補助金を拡充し、5月以降は1リットルあたり最大35円を支給する見込み。

✅ 現在の補助金制度により、CPIコアは3月で▲0.3%Pt、4月で▲0.4%Pt押し下げられており、補助金拡充により最大▲0.6%Pt程度押し下げられると試算されている。

✅ 価格維持の目標値引き下げも行われ、CPIコアを▲0.1%Pt弱押し下げる効果が見込まれる。

さらに読む ⇒第一生命経済研究所TOPページ出典/画像元: https://www.dlri.co.jp/report/macro/186143.htmlガソリン補助金は、少しでも家計の助けになりますね。

中小企業への資金繰り支援も強化されるのは、ありがたいです。

政府は、ガソリン価格抑制策の延長により、コアCPIを▲0.6%Pt程度下押しする効果を見込んでいます。

また、輸入小麦の政府売渡価格を据え置くことで、食料品価格への影響を緩和する対策も講じています。

政府の対策は、急激な物価上昇から国民生活を守るためのものであり、今後も状況に応じて柔軟に対応すると予想されています。

一方、中小企業向け資金繰り支援も強化され、総合経済対策が今秋に策定される予定です。

また、防衛力強化のため、「国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議」が設置され、防衛力の検討、予算規模の把握、財源確保が一体的に進められています。

政府の対策も重要だが、根本的な解決には、企業の生産性向上やイノベーションが必要不可欠だ。将来を見据えた投資を積極的に行い、経済成長を促すべきだ。

食品価格調査と関連情報、社会への影響

食品価格高騰を監視?農水省の取り組みとは?

毎週の価格調査で、便乗値上げなどもチェック。

食品価格調査と関連情報、社会への影響について解説します。

農林水産省の調査結果や、関連する社会的な動きについて見ていきましょう。

✅ 2022年に入り食品の値上げが相次いでおり、小麦加工品や油脂類、輸入牛肉、魚介類などが値上がりしている。

✅ 食品の値上げは、原材料価格の上昇、物流費の上昇、人件費の上昇、食料自給率の低さなどが主な理由である。

✅ 食品の値上げは食品業界に影響を与え、メーカー、卸売業、小売業は価格転嫁が課題となり、旅館・ホテルや飲食店、持ち帰りサービスは宿泊料金や販売価格への影響を検討する必要がある。

さらに読む ⇒mattoco Life | 三菱UFJアセットマネジメントが提供する、あなたの゛life゛をデザインするサポートメディア出典/画像元: https://life.mattoco.jp/post/2022102601.html食品価格の調査は、国民の生活に直結する情報なので、積極的に公開するのは良い試みですね。

不正がないかどうかもチェックしているのは、安心材料になります。

農林水産省は、食品供給不足による食品価格の高騰とその影響を監視するため、毎週「食品価格動向調査」を実施し、小売価格の変動を把握しています。

この調査結果は毎週公開され、国民への情報提供も行われています。

調査対象は、野菜、加工食品、食肉・鶏卵、魚介類、果樹など多岐にわたります。

この調査は、国民生活への影響を鑑み、便乗値上げなどの不正行為がないかどうかも検証しています。

自民党は、旧統一教会との関係に関する調査結果を重く受け止め、社会的に問題のある団体との関係を断つためのチェック体制強化と、被害者救済のための対策を講じています。

いろんな情報が錯綜してるけど、農水省の調査で、食品価格の今の状況をちゃんと把握できるのはええね。 消費者の負担を減らすために、できることを探さないと。

今回は、物価上昇に関する現状と、それに対する様々な対策を解説しました。

今後の動向にも注目していきましょう。

💡 景気ウォッチャー調査とCPIから、景気と物価の現状を把握することが重要。

💡 食品価格高騰の背景には、様々な要因が絡み合っている。

💡 政府の対策と消費者の対応、今後の見通しを注視する必要がある。