食品価格高騰が止まらない?物価上昇はいつまで続く?最新の景気と対策を徹底解説!(今、どうすれば良い?)食品価格高騰の現状と、政府の対策、消費者の対応

景気ウォッチャー調査と消費者物価指数(CPI)から読み解く日本の経済状況。食料品価格高騰の背景には、世界情勢や円安、食料自給率の問題が。政府は様々な対策を講じるも、消費者の節約志向は強まる。物価上昇への警戒感が高まる中、政府の対策と企業の動向、そして防衛力強化まで、経済の現状と課題を多角的に分析。

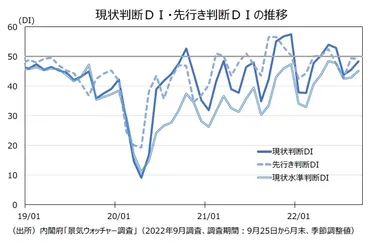

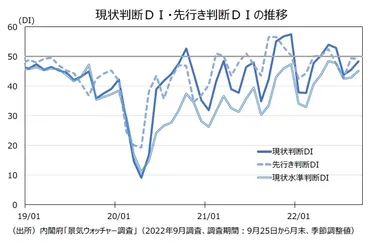

💡 景気ウォッチャー調査では、飲食やサービス業で景況感が改善。先行きは慎重な見方が多い。

💡 CPI(消費者物価指数)は、食料品価格を中心に上昇。円安も影響。

💡 政府は様々な対策を講じている。ガソリン補助金など、国民生活を守るための施策。

それでは、まず日本の景気と物価の現状から見ていきましょう。

景気ウォッチャー調査とCPIの動向を解説します。

景気と物価の動向 ウォッチャー調査とCPIの視点

景気と物価、日本経済をどう見る?現状と今後のポイントは?

景気はウォッチャー調査、物価はCPIで把握。円安と物価上昇に注意。

景気ウォッチャー調査とCPIのデータを元に、景気と物価の現状を解説します。

現状判断はいずれも大きく改善しているものの、先行きには不透明感も残っています。

✅ 2022年9月の景気ウォッチャー調査では、現状判断DIは改善し、飲食やサービス業を中心に景況感が持ち直している。ただし、先行き判断DIは横ばいで、資源価格高騰や円安によるコスト増、物価上昇への懸念から慎重な見方が広がっている。

✅ 現状判断DIは家計動向関連が上昇し、特に飲食やサービスが大きく改善した。一方で、企業動向関連は下落し、製造業では原材料価格高騰による収益圧迫が課題となっている。

✅ 回答者のコメントからは、行動制限の緩和により消費者の動きが活発化している一方、物価上昇や遠方からの集客の苦戦などが課題として挙げられている。

さらに読む ⇒ シンクタンクならニッセイ基礎研究所 出典/画像元: https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=72588?site=nli景気ウォッチャー調査で飲食やサービス業の改善が見られるのは、良い傾向ですね。

ただ、企業側の景況感が悪化しているのは気がかりです。

日本の景気は、内閣府の景気ウォッチャー調査によって把握されています。

この調査は、全国のウォッチャー(小売業者、サービス業経営者など)へのアンケートを通じて、景気の現状と先行きを評価しています。

景気判断DIは、50を上回れば景気拡大、下回れば景気後退と判断されます。

一方、物価の動向は、総務省の消費者物価指数(CPI)で把握され、食料品価格の上昇が顕著に見られます。

CPIは、私たちが購入する商品価格の平均的な動きを表し、基準年(現在は令和2年)の家計調査に基づき約500品目の価格を調査して作成されます。

2022年7月1日時点では、世界的な物価上昇の中、日本のCPI上昇率は他国に比べて低く、円安が輸入物価を押し上げ、電気代、ガソリン、生鮮食品などの価格上昇に影響を与えています。

なるほど、景気ウォッチャー調査で様々な業種の方々の意見が聞けるのは、景気の動向を掴む上で非常に参考になりますね。CPIと合わせて、今後の事業戦略を練る上で役立てたいと思います。

食品価格高騰の背景と政府の対策

食品価格高騰の理由は?原因と政府の対策を簡潔に。

異常気象、ウクライナ情勢など。政府は価格抑制策。

食品価格高騰の背景と政府の対策について解説します。

食料品の値上げが相次ぎ、家計への影響が大きくなっています。

政府はどのような対策を講じているのでしょうか。

✅ 原油価格の高騰を背景に、食料品や日用品の値上げが相次いでおり、ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー価格上昇で「悪い物価上昇」が深刻化する懸念が高まっている。

✅ 食品ではソーセージやサバ缶、チーズ、飲料など、日用品ではペットボトル、ティッシュなどが値上がりし、企業努力だけではコスト増加を吸収できない状況となっている。

✅ 賃上げを伴わない物価上昇は、家計や企業の負担を増やし、消費の低迷を招く可能性があり、好循環を阻害する懸念がある。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/163071食品の値上げラッシュは、本当に家計に響きますよね。

政府の対策も重要ですが、企業努力も必要不可欠だと思います。

2021年後半から食品価格の上昇が加速し、特に2023年には多数の食品が値上げされました。

主な要因は、世界的な異常気象やウクライナ情勢による原材料価格の高騰、エネルギー価格の上昇、そして物流費や人件費の上昇といった複合的なものです。

食料自給率の低さも価格上昇のリスクを高めています。

食品価格高騰に対応するため、政府は、食料品価格の抑制、エネルギー価格の抑制、地方創生臨時交付金の増額、低所得世帯への緊急支援給付金の実施など、様々な対策を講じています。

具体的には、輸入小麦の価格据え置き、配合飼料価格の支援拡充、ガソリン価格の抑制継続などが実施されています。

これらの対策は、3兆円半ばのコロナ・物価予備費によって支えられています。

価格高騰の原因が複雑で、食料自給率の問題も絡んでくるってこと、もっと国民全体で理解を深めなきゃいけないよね。個々でできることも考えていかないと。

次のページを読む ⇒

食品価格高騰で消費は変化。政府は物価対策、中小企業支援を強化。防衛力強化も。毎週の食品価格調査で価格変動を監視し、国民生活を守る。