線状降水帯の脅威と対策:大雨災害から命を守るために (?)線状降水帯とは?発生メカニズムと予測の現状

猛烈な雨を長時間降らせ、甚大な災害を引き起こす「線状降水帯」。その発生メカニズムと気象庁の最新対策を解説!予測の難しさ、避難のポイント、そしてあなたの命を守るための情報活用術を伝授。早期警戒情報、ハザードマップの確認、自主避難…大切なのは、事態を正しく理解し、自ら行動すること。

進化する防災:半日前からの呼びかけと情報提供

線状降水帯予測の進化で、何が変わる?

避難準備が早まり、夜間豪雨への備えが強化。

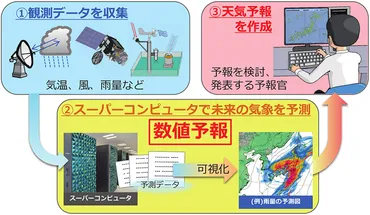

気象庁は、線状降水帯の予測技術向上のために様々な取り組みを行っています。

この章では、その具体的な取り組みと、今後の展望について見ていきましょう。

✅ 気象庁は、2030年までに線状降水帯や台風の予測技術を向上させるため、「2030年に向けた数値予報技術開発重点計画」を策定し、産学官連携で取り組んでいる。

✅ 線状降水帯の予測に関しては、2024年5月から「府県単位」での呼びかけを開始し、2029年を目標に「市町村単位」での呼びかけを目指している。また、線状降水帯の発生を最大30分前倒しして発表しており、将来的には2~3時間前に発表することを目指している。

✅ 市町村単位での事前予測や2~3時間前の早期検知を実現するためには、シミュレーションモデルの改善や、より詳細なデータ収集などの課題がある。

さらに読む ⇒東京海上ホールディングス出典/画像元: https://www.tokiomarinehd.com/news_insights/ni37.html半日前からの呼びかけや、市町村単位での呼びかけを目指しているんですね。

早期の危険検知と情報提供は、本当にありがたいですね。

さらなる精度向上を期待します。

気象庁は、豪雨・台風防災、社会経済活動への貢献、温暖化への適応策を柱とする「2030年に向けた数値予報技術開発重点計画」を推進し、線状降水帯予測の精度向上を目指しています。

2022年からは半日前からの呼びかけを開始し、2024年5月からは府県単位での呼びかけを実施。

さらに、2029年までに市町村単位での呼びかけを目指しています。

これにより、夜間の集中豪雨に対する事前の備えを促し、自治体による警戒態勢の強化や住民の避難準備を促す効果が期待されます。

また、2023年からは発表を最大30分前倒し、将来的には2~3時間前の発表を目指し、早期の危険検知と情報提供に努めています。

しかし、この予測には限界があり、的中率は4回に1回程度、発生を見逃す可能性も2回に1回程度存在するため、予測モデルの高度化が急務です。

へー、すごいね!半日前から教えてくれるんだ。でも、まだ的中率が4回に1回って、ちょっと怖いね。もっと頑張ってほしいな。でも、自治体も一緒に頑張ってくれるといいよね。

命を守るために:住民がとるべき行動

大雨から命を守るには?気象情報と何が重要?

情報総合判断と自ら動くこと!

線状降水帯による大雨から命を守るために、私たちが日頃からできること、そして、いざという時にとるべき行動について、具体的に解説していきます。

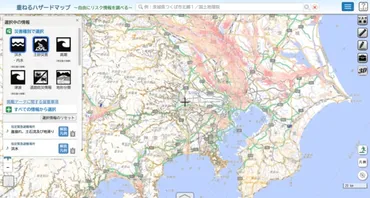

✅ ハザードマップは、自然災害による被害範囲や避難場所などを地図上に示したもので、日本は世界で初めて都市部向けハザードマップを作成した歴史を持つ。

✅ 1964年の新潟地震を契機にハザードマップの整備が始まり、水害、火山、地震など様々な災害に対応したものが国や自治体によって作成・公表されている。

✅ 2005年の法改正により、ハザードマップの作成・配布が国や自治体の義務となり、住民の避難行動を促すための重要なツールとなっている。

さらに読む ⇒JBpress (ジェイビープレス) | リアルな知性で世界に勝つ出典/画像元: https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/89944ハザードマップの確認は、本当に重要ですね。

常に最新の情報を把握し、いざという時にすぐ行動できるように準備しておくことが大切です。

線状降水帯による大雨から身を守るためには、気象庁の発表する「線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ」と「顕著な大雨に関する気象情報」に加え、大雨警報やキキクル(危険度分布)など、他の防災気象情報を総合的に判断することが重要です。

市町村からの避難情報がなくても、危険を感じたら安全な場所に移動する判断を自ら行いましょう。

土砂災害や河川の増水・氾濫は、雨が弱まった後でも発生する可能性があるため、注意が必要です。

普段からの備えとして、ハザードマップで危険区域や避難場所を確認し、非常用グッズを備えることが大切です。

避難の際は、状況に応じて避難所への移動や自宅の2階への垂直避難を選択し、高齢者など支援が必要な人の場合は早めの準備が不可欠です。

最終的には、気象情報を正しく理解し、事態の急変を見越して自ら積極的に行動することが、命を守るために重要となります。

ふむ、ハザードマップの確認は必須だな。いざという時のために、避難場所や経路をしっかり確認しておく必要がある。そして、非常用グッズの準備も怠るな!

未来への展望:さらなる技術革新と地域支援

線状降水帯の被害軽減、気象庁の取り組みは?

予測精度向上と地域防災支援、高分解能モデル運用。

最後に、線状降水帯の予測技術の更なる革新と、地域への支援について見ていきましょう。

未来に向けて、どのような取り組みが行われているのでしょうか。

公開日:2020/11/05

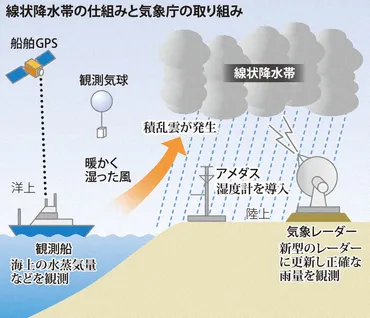

✅ 気象庁は、線状降水帯の発生を半日前に予測できるよう、2021年から気象観測船による洋上観測を開始する。

✅ 線状降水帯の予測には、東シナ海から流入する大量の水蒸気を捉えることが重要であり、洋上観測によって予測精度を高めることが急務となっている。

✅ 2020年7月の九州豪雨のように、線状降水帯の予測が遅れると甚大な被害をもたらすため、気象庁は予測能力の向上を目指している。

さらに読む ⇒ニュースサイト出典/画像元: https://mainichi.jp/articles/20201105/k00/00m/040/135000c洋上観測の開始は、大きな一歩ですね。

地域ごとの支援体制も、とても心強いです。

さらなる技術革新と地域への貢献に期待です。

気象庁は、予測精度の向上と地域防災支援のため、様々な取り組みを行っています。

線状降水帯の予測精度向上のためには、日本列島周辺の下層水蒸気の観測データ不足や、スーパーコンピューターの計算能力の不足といった課題を克服し、高分解能モデルの運用を目指しています。

また、気象防災アドバイザーの派遣など、各地域に特化した支援体制の構築も進めています。

これらの取り組みを通じて、線状降水帯による大雨災害の被害軽減を目指しています。

将来的には、市町村単位での事前予測や2~3時間前の早期検知を実現し、より多くの人々の命を守ることを目指しています。

ほほー、洋上観測か! 素晴らしいね! やっぱり科学の力はすごいね! 地域を支える体制も大事だよね! 頑張ってほしいな!

線状降水帯の脅威と、私たちができる対策についてお伝えしました。

日頃からの備えと、正しい情報に基づいた行動が、命を守るために不可欠です。

💡 線状降水帯は、甚大な災害を引き起こす可能性があるため、日頃から気象情報に注意を払いましょう。

💡 ハザードマップの確認や非常用グッズの準備など、事前の備えが重要です。

💡 気象庁の発表する情報と、個々の状況を照らし合わせ、自ら判断し、積極的に行動しましょう。