線状降水帯の脅威と対策:大雨災害から命を守るために (?)線状降水帯とは?発生メカニズムと予測の現状

猛烈な雨を長時間降らせ、甚大な災害を引き起こす「線状降水帯」。その発生メカニズムと気象庁の最新対策を解説!予測の難しさ、避難のポイント、そしてあなたの命を守るための情報活用術を伝授。早期警戒情報、ハザードマップの確認、自主避難…大切なのは、事態を正しく理解し、自ら行動すること。

💡 線状降水帯は、同じ場所に長時間にわたり猛烈な雨を降らせ、甚大な災害を引き起こします。

💡 線状降水帯の発生予測は難しく、技術的な課題が山積しています。しかし予測技術は進化しています。

💡 大雨から命を守るためには、日頃からの備えと、気象情報を正しく理解し、自ら行動することが重要です。

線状降水帯について、発生メカニズムや予測の難しさ、そして私たちがとるべき行動について解説していきます。

迫りくる脅威:線状降水帯とは

線状降水帯、何が危険?どんな情報で警戒を?

猛烈な雨と災害!気象情報で避難を促します。

皆様、こんにちは。

本日は、線状降水帯について詳しく見ていきましょう。

まずは、線状降水帯とは何か、その定義と警戒レベルに応じた避難行動について解説します。

公開日:2024/06/18

✅ 線状降水帯の予報が出たら、非常用持ち出しリュックの準備やスマートフォンの充電を行い、警戒レベルに応じた避難行動をとる。

✅ 警戒レベル3(高齢者等避難)では高齢者や障害者、乳幼児がいる家庭、河川や崖の近くに住む人は避難を開始し、警戒レベル4(避難指示)が出たら全員が避難する。

✅ 避難指示が出ていなくても、自らの判断で避難することが重要であり、警戒レベル5(緊急安全確保)では垂直避難など、安全な場所への避難を試みる。

さらに読む ⇒ SAIBOU PARK MAGAZINE出典/画像元: https://magazine.saiboupark.jp/technology/135/線状降水帯の予報が出たら、まずは情報収集をすることが大切ですね。

ハザードマップでの確認も必須です。

警戒レベルに応じた避難行動をしっかりと意識しましょう。

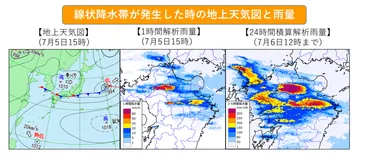

線状降水帯は、長さ50~300km、幅20~50kmに及ぶ発達した雨雲の列で、同じ場所に長時間にわたり猛烈な雨を降らせ、甚大な災害を引き起こします。

その発生メカニズムは複雑で、暖かく湿った空気の流入、局地的な地形の影響、積乱雲の発達、上空の風の影響など、様々な要素が関与しています。

気象庁は、3時間積算降水量、形状、最大降水量、土砂災害と洪水のリスクなどを基準に、「顕著な大雨に関する気象情報」を発表し、警戒を呼びかけます。

この情報は、警戒レベル4以上の状況で発表され、避難を促すとともに、土砂災害や洪水のリスクを具体的に伝えます。

うーん、なるほど。警戒レベルに応じた避難行動は、非常に重要ですね。特に高齢者や避難に時間のかかる人は、早めの避難を心がけるべきでしょう。備えあれば憂いなし、ですね。

予測の難しさ:技術的課題と現状

線状降水帯の予測、なぜ難しい? 改善の余地は?

複雑なメカニズム、観測データ不足、モデルの課題。

線状降水帯の予測は、技術的に非常に難しいという現実があります。

この章では、その難しさの要因と、現状の技術的な課題について掘り下げていきます。

✅ 線状降水帯は、発達した雨雲が列をなし、同じ場所を通過または停滞することで生じる強い降水域であり、大規模な災害を引き起こす可能性がある。

✅ 線状降水帯の発生メカニズムの未解明な点、周辺の大気の3次元分布の正確な把握の難しさ、数値予報モデルの解像度の課題などにより、その発生と継続期間を事前に正確に予想することが難しい。

✅ 気象庁は、線状降水帯に関する情報を発表する基準を設けているものの、現在の技術では、いつどこで線状降水帯が発生するかを正確に予測することは困難である。

さらに読む ⇒ 気象庁出典/画像元: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yohokaisetu/senjoukousuitai_ooame.html予測が難しい原因は、発生メカニズムの複雑さにありますね。

大気の3次元的な情報の把握が難しいというのも、大きな課題ですね。

技術の進歩に期待です。

線状降水帯の正確な予測は、その複雑な発生メカニズムに加え、大気の3次元的な情報の把握の困難さ、数値予報モデルの課題など、多くの要因により困難を極めています。

特に、海上からの水蒸気の補給を正確に把握することが重要ですが、海上での観測データは限られています。

また、現在の気象庁の数値予報モデルは、個々の積乱雲の発生や発達を十分に予測できないため、より高い解像度と、積乱雲の発生・発達をより正確に再現できるモデルの開発が急務です。

2017年の九州北部地方豪雨や2018年の西日本豪雨のような甚大な災害は、線状降水帯がもたらす脅威を象徴しています。

気象庁は線状降水帯の予測技術を向上させるため、観測・予測の強化を図るとともに、情報改善を進めています。

しかし、2022年の出水期における予測適中率は13回中3回と、まだまだ改善の余地があります。

いやー、気象予報って本当に難しいんだね! 海上データが少ないとか、個々の積乱雲を予測できないとか、課題は山積みだね。でも、技術革新は必ず来るから、期待して待つしかないね!

次のページを読む ⇒

気象庁が線状降水帯予測を強化!早期避難を促す情報提供と、自己判断で命を守るための備えを解説。ハザードマップ確認、避難準備も忘れずに!