線状降水帯 予測と対策:気象庁の取り組みと大雨への備え (防災、警報、注意報?)大雨への備え:気象庁の最新情報と防災行動

線状降水帯の脅威に迫る!複雑な発生メカニズムと予測の難しさ、気象庁の最新技術と取り組みを解説。警戒レベルに応じた情報と、自ら避難するための心構えを伝えます。予測精度向上のための観測強化、数値予報モデル開発、そして「富岳」の活用など、防災への取り組みを徹底解説。大雨災害から命を守るために、私たちができることとは?

予測精度向上のための気象庁の取り組み

気象庁、線状降水帯にどう立ち向かう?どんな対策?

観測強化、予報能力向上、富岳活用でメカニズム解明。

気象庁は、スーパーコンピューター「富岳」を活用して、線状降水帯の予測精度を向上させるための取り組みを行っています。

市町村単位での予測発表を目指しており、より詳細な情報提供が期待されます。

✅ 気象庁は、スーパーコンピューター「富岳」を活用し、全国規模で線状降水帯の予測精度を向上させるためのシミュレーション実験を実施しており、最終的には市町村単位での予測発表を目指している。

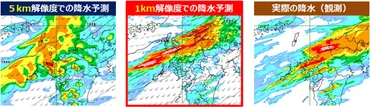

✅ 実験では、水平解像度を細かくすることで(都道府県単位、最終的には市町村単位)、より詳細な予測を可能にし、半日前予測における「見逃し」例を減らすことを目指している。

✅ 気象庁は、2030年に向けた数値予報技術開発重点計画に基づき、線状降水帯予測スーパーコンピュータを稼働させ、2025年度末までに水平解像度1キロの予測モデルを完成させる計画である。

さらに読む ⇒Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」出典/画像元: https://scienceportal.jst.go.jp/newsflash/20230727_n01/スーパーコンピューター「富岳」の活用、すごいですね!市町村単位での予測は、私たちの生活により密着した情報になるので、とても役に立ちそうです。

今後の進展に期待ですね。

気象庁は、線状降水帯の予測精度向上を目指し、様々な取り組みを推進しています。

令和2年7月豪雨での課題を認識し、線状降水帯予測精度向上ワーキンググループ(WG)を設置しました。

WGは、大学や研究機関の専門家からの知見を得て、気象庁の技術開発への助言や、産学官連携の検討を行っています。

具体的には、観測体制の強化(アメダスへの湿度観測追加、二重偏波レーダーへの更新、洋上の水蒸気観測の強化など)、予報能力の強化(高解像度数値予報モデルの開発、局地アンサンブル予報システムの運用開始など)、スーパーコンピュータ「富岳」を活用した数値予報技術の開発、そして線状降水帯のメカニズム解明研究を進めています。

今年度5月から10月にかけて大気と海洋をターゲットとした集中観測も実施される予定です。

へー、富岳って、そんなことにも使われてるんだ!すごいなー。でも、いくら技術が進歩しても、自然には敵わないこともあるから、油断は禁物よね。

警報・注意報の基準と防災への活用

警報と注意報は何のために発表される?

重大な災害と、災害発生のおそれを知らせるため。

気象庁が発表する特別警報、警報、注意報の違いを理解し、それぞれの緊急度と発表基準を把握することが重要です。

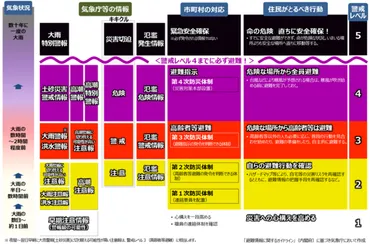

警戒レベルと、それに対応した避難行動を理解しておく必要があります。

✅ 気象庁が発表する特別警報、警報、注意報の違いを解説し、それぞれの緊急度と発表基準について説明しています。

✅ 警戒レベルは、災害時の避難行動の判断基準として内閣府が示したものであり、自治体の避難指示を待たず、気象情報やキキクルなどを活用して自ら避難判断することが重要であるとしています。

✅ 大雨特別警報や大雨警報など、さまざまな種類の警報・注意報があり、それぞれ発表基準と警戒すべき事項が異なります。記事ではそれぞれの内容について解説しています。

さらに読む ⇒ASCII.jp - トップ出典/画像元: https://ascii.jp/elem/000/004/153/4153961/警報と注意報の違い、しっかり理解しておかないといけませんね。

それぞれの発表基準と警戒すべき事項を把握し、いざという時に冷静に対応できるようにしておきたいです。

気象庁は、警報と注意報を発表し、重大な災害発生のおそれがある場合は警報、災害発生のおそれがある場合は注意報を発表します。

発表基準は、表面雨量指数、流域雨量指数、風速、波の高さなどの気象要素が基準に達すると予想される地域に対して適用されますが、地震や火山噴火など、災害発生に関わる条件が変化した場合には暫定基準も適用されます。

警報・注意報の発表基準は、地方予報区と府県予報区ごとに一覧表で公開されており、土壌雨量指数、表面雨量指数、流域雨量指数に関する解説も提供されています。

これらの情報は、詳細な気象状況を把握し、防災対策に役立てるためのものです。

あー、色々あるけど、結局は自分たちでちゃんと確認して、行動しなきゃダメってことね。でも、わかりやすく説明してくれて、ありがたいわ!

地域防災への貢献と今後の展望

線状降水帯対策、何してる?気象庁の取り組みは?

情報伝達改善、技術開発、地域支援で防災強化。

気象庁は、線状降水帯による大雨が発生する可能性を予測する段階で「顕著な大雨に関する気象情報」を発表し、住民に早急な避難を呼びかけています。

事前の備えが、命を守るために重要です。

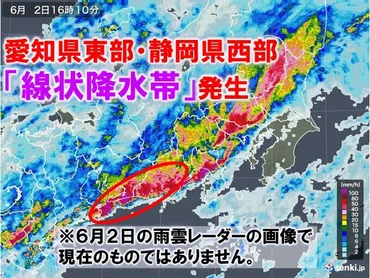

✅ 気象庁は、線状降水帯による大雨が発生する可能性を予測する段階で「顕著な大雨に関する気象情報」を発表し、警戒レベル4相当として、住民に早急な避難を呼びかける。

✅ 線状降水帯とは、発達した雨雲が線状に停滞し、同じ場所に激しい雨を降らせる現象であり、土砂災害や浸水害のリスクが急激に高まるため、避難の準備やハザードマップの確認など、事前の備えが重要。

✅ 避難の際は、自治体からの情報を確認し、安全な場所へ移動することが基本。既に避難が難しい場合は、家の中でも崖や川から離れた高い場所で身を守ることが必要だが、土石流の恐れがある場所では、危険区域外への退避や堅牢な建物の高層階への避難が推奨される。

さらに読む ⇒日本気象協会 tenki.jp - tenki.jp出典/画像元: https://tenki.jp/rainy-season/column/gureweather_46/2023/06/09/31995.html大雨の半日程度前から呼びかけをしてくれるのは、ありがたいですね。

避難の準備をする時間的余裕ができますし、自治体からの情報も確認しながら、安全な場所に避難することが大切ですね。

気象庁は、線状降水帯の予測精度向上と地域防災支援のために、様々な活動を行っています。

「顕著な大雨に関する情報」の発表時刻を早め、大雨の半日程度前から府県単位での呼びかけを開始する運用を行うなど、防災気象情報の伝え方の改善を図っています。

また、各地域への防災アドバイザー派遣を通じて、地域防災支援も行っています。

気象庁は、WGでの検討や助言を活かし、線状降水帯の予測精度向上に向けた技術開発や、防災行動支援に繋がる情報の作成・改善に努めています。

これらの取り組みを通じて、住民の避難行動を促し、大雨による災害から国民を守ることを目指しています。

災害はいつ起こるかわからないから、日頃からハザードマップとか確認しとかなきゃダメだってことね。でも、最近は情報もたくさんあるし、頼れるものもあるから、うまく活用しなきゃね!

本日は線状降水帯に関する情報をお伝えしました。

日頃からの備えと、気象情報への注意を怠らないようにしましょう。

💡 線状降水帯は、予測が難しく、近年多発しているため、事前の情報収集と迅速な行動が重要。

💡 気象庁は、予測精度の向上を目指し、スーパーコンピューター「富岳」を活用するなど、様々な取り組みを行っている。

💡 警戒レベルに応じた避難行動を理解し、自ら安全を確保することが重要。