線状降水帯 予測と対策:気象庁の取り組みと大雨への備え (防災、警報、注意報?)大雨への備え:気象庁の最新情報と防災行動

線状降水帯の脅威に迫る!複雑な発生メカニズムと予測の難しさ、気象庁の最新技術と取り組みを解説。警戒レベルに応じた情報と、自ら避難するための心構えを伝えます。予測精度向上のための観測強化、数値予報モデル開発、そして「富岳」の活用など、防災への取り組みを徹底解説。大雨災害から命を守るために、私たちができることとは?

💡 線状降水帯は、発達した雨雲が列をなし、特定の場所に長時間停滞することで発生し、大雨をもたらす。

💡 気象庁は、線状降水帯に関する情報を発表し、大雨への警戒を呼びかける。警戒レベルに応じた避難行動が重要。

💡 気象庁は、スーパーコンピューター「富岳」を活用し、線状降水帯の予測精度向上を目指し、様々な取り組みを行っている。

さて、今回は線状降水帯に関する情報について、皆さんと一緒に見ていきましょう。

線状降水帯が発生すると、甚大な災害につながる可能性があり、事前の対策が重要です。

線状降水帯の脅威と予測の課題

線状降水帯、なぜ予測困難? いつどこで発生する?

複雑な要因が絡み合い、現時点では予測困難。

線状降水帯は、予測が非常に難しい現象です。

その発生メカニズムは複雑で、様々な要素が絡み合っています。

正確な予測のためには、大気の3次元的な分布を把握することが重要です。

✅ 線状降水帯は、発達した雨雲が列をなし、特定の場所に長時間停滞することで発生し、甚大な災害を引き起こす可能性がある。

✅ 線状降水帯の発生メカニズムには未解明な点が多く、周辺の大気の3次元的な分布を正確に把握することが難しいため、正確な予想が困難である。

✅ 現在の予報技術では、いつどこで線状降水帯が発生し、どのくらいの期間継続するかを事前に正確に予想することは難しい。

さらに読む ⇒ 気象庁出典/画像元: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yohokaisetu/senjoukousuitai_ooame.html線状降水帯の予測は、本当に難しいんですね。

発生メカニズムが複雑で、まだ解明されていない部分も多いとのこと。

正確な予測が難しいからこそ、日頃からの備えが大切になってきますね。

線状降水帯は、発達した雨雲が列をなし、特定の場所に長時間にわたって大雨をもたらす現象です。

その発生メカニズムは複雑で、水蒸気の量、大気の安定度、風など複数の要素が絡み合っているため、正確な予測が非常に困難です。

気象庁は、特定の基準(降水量、形状、最大値、土砂災害/洪水の危険度など)を満たす場合に「顕著な大雨に関する気象情報」を発表していますが、現在の技術では、いつどこで線状降水帯が発生し、どのくらいの期間継続するかを事前に正確に予測することは難しい状況です。

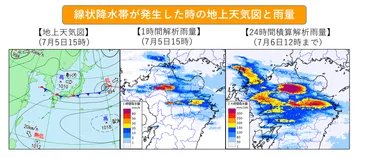

2017年7月の九州北部地方の大雨のように、大気の状態が不安定な時に線状降水帯が発生すると、更なる予測の難しさが増すこともあります。

うーん、これは経営戦略で言うところの、リスク管理と似ていますね。不確実性の高い状況下で、いかに被害を最小限に抑えるか。事前の情報収集と、的確な判断が重要ですな!

気象庁の警戒情報:大雨への備え

線状降水帯情報、警戒レベル4相当以上で何が重要?

直ちに避難!自ら判断して安全確保。

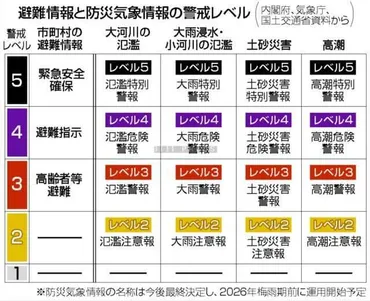

気象庁と国土交通省は、大雨に関する防災気象情報に警戒レベルを付与し、避難情報との対応関係を明確にしています。

避難情報との連携は、住民の安全確保のために非常に重要です。

公開日:2024/06/19

✅ 気象庁と国土交通省は、大雨、河川氾濫、土砂災害、高潮に関する防災気象情報に警戒レベルを付与し、避難情報との対応関係を明確化する。

✅ レベル5は「緊急安全確保」に対応し、大雨による浸水害の場合は「レベル5大雨特別警報」となる。レベル4は「大雨危険警報」、レベル3は「大雨警報」と名称が変更される。

✅ 2026年の梅雨期前に運用開始予定で、高潮情報では沿岸に打ち寄せる波の高さも考慮される。

さらに読む ⇒新建ハウジング|工務店のための専門メディア出典/画像元: https://www.s-housing.jp/archives/354331警戒レベルに応じた避難行動、大事ですよね。

レベル5の緊急安全確保は、もう時間がない状況ですから、迅速な行動が求められます。

情報収集と、適切な判断を常に心がけておきたいです。

気象庁は、線状降水帯による大雨に対して2種類の情報を提供しています。

「線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ」は、警戒レベル相当の情報を補足し、大雨災害に対する心構えを高めることを目的として発表されます。

この情報だけでの避難は推奨されませんが、他の大雨に関する情報と合わせて、自ら避難の判断を行うことが重要です。

一方、「顕著な大雨に関する気象情報」は、警戒レベル4相当以上の状況で発表され、避難を促すための補足情報として機能します。

崖や川の近くなど危険な場所にいる人は、この情報に基づいて直ちに避難行動をとる必要があります。

市町村からの避難情報がなくても、危険を感じたら自ら安全な場所へ移動することが推奨されています。

発表基準は、3時間積算降水量、形状、最大降水量、土砂災害警戒情報または洪水警報の危険度分布などを考慮して決定されます。

確かに、情報が細かく分かれてて、わかりやすくなったのは良いことだべさ。でも、結局は自分たちで判断しなきゃならない、ってことだよね。情報に振り回されず、冷静な判断が必要だな!

次のページを読む ⇒

気象庁が線状降水帯の予測精度向上へ!観測強化、予報能力向上、富岳活用…最新技術で防災力UP!住民の避難行動を促し、大雨災害から命を守る。