球磨川の教訓と、水害への備え:過去から学ぶ防災対策とは?水害リスク、ハザードマップ、最新気象情報、安全確保、地域連携

2024年8月11日、熊本を襲った記録的豪雨。数十年に一度の雨に見舞われ、土砂災害、浸水に最大級の警戒を!過去の教訓から、球磨川浸水想定区域図、内水ハザードマップの重要性を再認識し、日頃から防災意識を高めよう。避難経路確認、非常用持ち出し袋の準備は必須!最新の気象情報を確認し、安全第一で行動を。未来のため、今、できることを。

最新の気象情報と、安全確保の徹底

記録的大雨!避難指示が出たら?どう行動する?

速やかに避難!安全確保を最優先に!

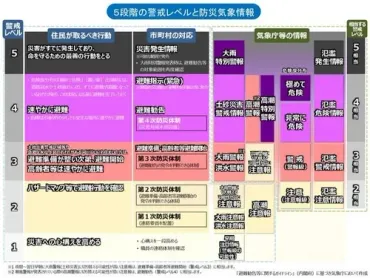

気象庁は、大雨特別警報を発表し、警戒レベル5に相当する状況を発表しました。

最新の気象情報と避難情報を確認し、安全確保を最優先に。

公開日:2019/08/28

✅ 気象庁は福岡、佐賀、長崎の3県に大雨特別警報を発表し、警戒レベル5に相当する状況だと発表した。

✅ 大雨特別警報は、数十年に一度レベルの大雨が予想される場合に発表され、2013年から運用が開始された。

✅ 避難できないまま警戒レベル5が出た場合は、崖の反対側の部屋や2階以上の部屋に移動するなど、室内でより安全な場所に避難することが重要である。

さらに読む ⇒ハフポスト - 日本や世界のニュース、会話を生み出す国際メディア出典/画像元: https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5d65cad9e4b01fcc690b76f1大雨特別警報発令時は、避難場所への移動が困難な場合、安全な建物の上階へ避難するなど、状況に応じた適切な行動が求められます。

記録的な大雨に見舞われた2024年8月11日、大雨特別警報が発令されました。

この状況下では、最新の気象情報や自治体からの避難情報を確認し、安全確保を最優先に考えなければなりません。

避難指示が出ている地域では、河川の氾濫や土砂災害に警戒し、速やかに避難してください。

避難場所への移動が困難な場合は、安全な建物の上階へ避難し、情報収集に努めてください。

警戒レベル5(緊急安全確保)発令地域では、避難場所への移動が可能な場合は避難を、難しい場合は建物内で安全確保をしてください。

雨が止んだ後も、しばらくは土砂災害のリスクが残るため、警戒を続けてください。

11日も東海地方で大雨のピークが続き、12日も断続的な雨が降る見込みです。

また、12日にかけて日本海側でも災害級の大雨となる恐れがあります。

もう、ほんっとに怖い。避難するにも、どこに逃げたらいいのか迷っちゃう。最新の情報をしっかり確認して、落ち着いて行動しなきゃね。

未来への展望と、地域社会の連携

球磨川浸水想定区域図、どこで見れる? 誰でも見れる?

八代河川国道事務所HPで公開、誰でも閲覧可能。

球磨川豪雨では、氾濫流により住宅が押し流される被害が発生しました。

スイスの事例を参考に、避難計画の見直しの必要性が指摘されています。

✅ 2020年7月上旬の熊本県球磨川の氾濫では、秒速3メートル以上の氾濫流により住宅が押し流され、垂直避難だけでは危険な場合があることが専門家から指摘されました。

✅ 氾濫流の流速を考慮した危険区域設定など、洪水時の避難計画を根本的に見直す必要性が示唆され、スイスの事例が紹介されました。

✅ 球磨川の氾濫では、水深6.2メートル、流速秒速3メートル以上の氾濫流が発生し、多くの住宅が全壊、流失する被害が出ました。

さらに読む ⇒水源連(水源開発問題全国連絡会)出典/画像元: https://suigenren.jp/news/2020/08/04/13501/氾濫流の流速を考慮した避難計画の見直しは、今後の防災対策における重要な課題です。

地域住民の安全を守るために、早急な対応が求められます。

球磨川の浸水想定区域図は、各市町村における避難場所などの検討、洪水ハザードマップの策定に役立ちます。

八代河川国道事務所のホームページで公開されており、誰でも閲覧可能です。

熊本県も県管理河川を対象とした洪水浸水想定区域図を公表しており、大鞘川と鏡川の例を挙げています。

これらの情報を活用し、地域住民が一体となって水害から身を守り、安全な社会を築いていくことが重要です。

過去の災害から学び、未来の世代に安全な環境を引き継ぐために、日々の備えと情報収集を怠らないようにしましょう。

過去の災害から学び、未来の世代に安全な環境を引き継ぐって大事だよね。会社でも、そういう意識をもっと高めて、災害に強い街づくりに貢献したいね!

本日の記事では、球磨川豪雨の教訓を基に、水害への備えについてお伝えしました。

日頃からの備えと情報収集を怠らず、安全な生活を送りましょう。

💡 ハザードマップの確認と日頃からの防災意識の向上、具体的な避難経路の確認が重要

💡 最新の気象情報を常に確認し、自治体からの避難指示に従い、安全な場所に避難する。

💡 過去の教訓を活かし、地域社会が連携して水害に備え、安全な社会を築くことが大切