線状降水帯の脅威と最新の予測技術とは?~気象庁の取り組みと今後の課題を徹底解説~線状降水帯予測の最前線:気象庁の取り組みと、私たちができること

猛威を振るう線状降水帯。その発生メカニズムは複雑で、予測は困難を極めます。気象庁は、観測強化、数値予報モデルの高度化、研究機関との連携を通して、2030年までに予測精度の大幅向上を目指しています。高解像度モデルの開発や、スーパーコンピュータ「富岳」の活用により、正確な情報提供と避難体制の強化を図り、命を守るための取り組みを加速させています。

気象庁の情報提供と、予測精度向上のための取り組み

線状降水帯の発生予測、的中率は?

4回に1回の割合です。

気象庁は、線状降水帯による大雨から国民を守るため、様々な情報提供を行っています。

その具体的な内容と、予測精度の向上に向けた取り組みを見ていきましょう。

✅ 気象庁は、線状降水帯による大雨に関する情報を発表し、7月8日までに4回発表された。

✅ 発表基準は、3時間積算雨量やその面積、形状、さらに土砂災害や洪水の危険度などを総合的に判断すること。

✅ 情報が発表された場合は、危険な場所からの避難が必要となる。

さらに読む ⇒åС Сڡ出典/画像元: https://blogs.mbc.co.jp/bousai/cat_mbcbousai/3440/「顕著な大雨に関する気象情報」の運用や、線状降水帯の発生予測など、様々な情報提供が行われているんですね。

予測精度が向上することで、より多くの命が救われることを願います。

気象庁は、線状降水帯による大雨から国民を守るため、様々な情報提供を行っています。

大雨の半日程度前から「線状降水帯」というキーワードを使って注意喚起を行う「顕著な大雨に関する気象情報」は、警戒レベル4相当以上の状況で発表されます。

避難のタイミングを知らせるもので、土砂災害警戒区域や浸水想定区域など危険な場所にいる人は、避難情報に従い直ちに避難する必要があります。

2021年からは「顕著な大雨に関する気象情報」の運用を開始し、2022年からは線状降水帯の「発生の予測」も開始しています。

ただし、現状では予測精度には課題があり、発生予測は4回に1回の割合で的中する程度です。

2022年の出水期の実績では、13回の予測中、実際に線状降水帯が発生したのは3回でした。

うーん、予測が4回に1回しか当たらないって…ちょっと頼りないかなぁ。でも、避難情報とか、ちゃんと確認しないとダメよね!

予測精度向上のための具体的な取り組み

線状降水帯の予測を向上させる気象庁の取り組みは?

観測強化と数値予報モデル高度化。

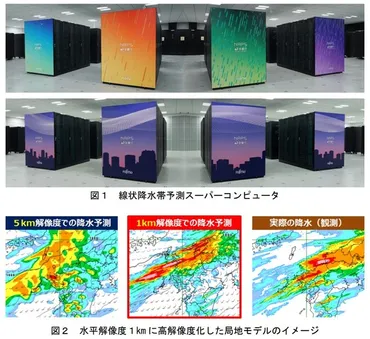

気象庁は、スーパーコンピュータ「富岳」を活用し、線状降水帯の予測精度を向上させるための様々な技術開発を進めています。

その具体的な取り組みを見ていきましょう。

✅ 気象庁は、スーパーコンピューター「富岳」を使用し、全国規模で線状降水帯の予測精度を向上させるシミュレーション実験を10月末まで実施しており、最終的には市町村単位での予測発表を目指している。

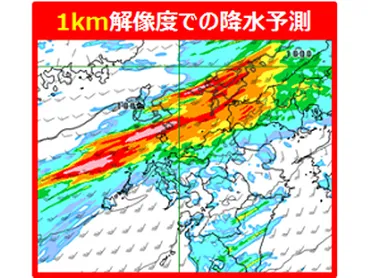

✅ 線状降水帯による豪雨災害を減らすため、気象庁は水平解像度を細かくする(2キロから1キロへ)ことで、より高精度な予測を目指しており、半日前予測の見逃し例を減らすことを急務としている。

✅ 気象庁は「2030年に向けた数値予報技術開発重点計画」に基づき、「富岳」の技術を活用した線状降水帯予測スーパーコンピュータを運用し、23年度中には水平解像度2キロのモデル、25年度末までには1キロのモデルでの予測を目指している。

さらに読む ⇒Science Portal - 科学技術の最新情報サイト「サイエンスポータル」出典/画像元: https://scienceportal.jst.go.jp/newsflash/20230727_n01/「富岳」を活用した予測技術の開発は、非常に心強いですね。

観測の強化や数値予報モデルの高度化など、様々な取り組みが進められていることがわかります。

気象庁は2030年を目標に、線状降水帯の予測精度の大幅な向上を目指し、様々な技術開発を進めています。

観測の強化として、アメダスへの湿度観測追加、二重偏波レーダーの更新、海洋気象観測船「凌風丸」による機動観測、次期静止気象衛星「ひまわり」の整備を進めています。

数値予報モデルの高度化に向けては、水平解像度2kmの数値予報モデルの高解像度化(1km)と局地アンサンブル予報システムの運用開始に向けた開発を進め、スーパーコンピュータ「富岳」を活用したリアルタイムシミュレーション実験も実施しています。

令和7年度末には高解像度化が予定されています。

また、大学や研究機関との連携を強化し、機構解明研究、数値予報技術開発を推進しています。

具体的には、降水粒子撮像ゾンデを用いた観測や、東シナ海における海面からの熱・水蒸気供給に関する観測も実施しています。

なるほど、スーパーコンピュータで、より詳細な予測ができるようになるんですね!これは、まるで未来の投資みたいだ!精度の高い予測は、結果的に経済的な損失も防ぐことにつながりますからね!

今後の展望と課題

線状降水帯予測、何が必要?観測データと〇〇の進化!

下層水蒸気観測とスパコンの計算能力向上!

今後の展望として、線状降水帯の予測精度をさらに高めるために、どのような課題があるのでしょうか。

将来的な展望について解説します。

公開日:2023/02/24

✅ 富士通のスーパーコンピュータ「PRIMEHPC FX1000」が、TOP500で442.01PFLOPSの性能を記録しました。

✅ この記事は、高解像度シミュレーションに焦点を当てており、3月1日より運用を開始します。

✅ 5kmから始まり、2025年には1kmの解像度でのシミュレーションを目指しています。

さらに読む ⇒IT出典/画像元: https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2302/24/news178.html1kmメッシュのモデル運用は、大きな一歩ですね。

今後のさらなる高分解能モデルの開発に期待し、国民の安全を守るために、研究開発が進むことを願います。

線状降水帯の予測精度を高めるためには、日本列島周辺の下層水蒸気の観測データ拡充と、スーパーコンピューターの計算能力向上が不可欠です。

気象庁は、1kmメッシュのモデルの運用を整備していますが、さらなる高分解能モデルの計画はまだ検討段階です。

これらの取り組みは、気象庁の内部組織だけでなく、外部機関との連携を通じて、線状降水帯による大雨の予測精度を飛躍的に向上させ、国民の安全を守ることに繋がるでしょう。

計算能力の向上とか、水蒸気観測データの拡充とか、まだまだ課題はあるんだね。でも、技術革新で、きっともっと正確な予報ができるようになるって信じてる!

本日の記事では、線状降水帯の脅威と、気象庁の最新技術について解説しました。

予測精度向上への期待が高まります。

💡 線状降水帯は予測が難しく、過去に甚大な災害を引き起こしている。

💡 気象庁は、スーパーコンピュータを活用し、予測精度向上に努めている。

💡 気象情報はこまめに確認し、危険な場所からは早めに避難することが重要。