線状降水帯の脅威と最新の予測技術とは?~気象庁の取り組みと今後の課題を徹底解説~線状降水帯予測の最前線:気象庁の取り組みと、私たちができること

猛威を振るう線状降水帯。その発生メカニズムは複雑で、予測は困難を極めます。気象庁は、観測強化、数値予報モデルの高度化、研究機関との連携を通して、2030年までに予測精度の大幅向上を目指しています。高解像度モデルの開発や、スーパーコンピュータ「富岳」の活用により、正確な情報提供と避難体制の強化を図り、命を守るための取り組みを加速させています。

💡 線状降水帯は、発達した雨雲が連なり、長時間にわたって猛烈な雨を降らせる現象。甚大な災害を引き起こす可能性があります。

💡 予測は非常に難しく、気象庁はスーパーコンピュータを活用し、予測精度の向上に努めています。

💡 私たちができることとして、気象情報をこまめに確認し、危険な場所からは早めに避難することが重要です。

本日は、線状降水帯に関する情報を分かりやすく解説していきます。

線状降水帯の概要、予測の難しさ、気象庁の取り組み、そして私たちができることについて見ていきましょう。

線状降水帯の脅威と予報の難しさ

線状降水帯、なぜ予測困難?その複雑な理由とは?

発生メカニズムの複雑性と未解明な部分が多いから。

線状降水帯による大雨に関する情報は、気象庁から2種類発表されます。

避難判断の際の注意点なども含め、詳しく見ていきましょう。

✅ 線状降水帯に関する情報は、「線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ」と「顕著な大雨に関する気象情報」の2種類があり、どちらも警戒レベル相当情報を補足する解説情報として発表されます。

✅ 「線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ」は、線状降水帯による大雨の可能性が高い場合に、気象情報で注意を促し、避難準備やハザードマップの確認を促します。予測は難しく、避難判断は大雨警報などの他の情報と合わせて行うことが重要です。

✅ 「顕著な大雨に関する気象情報」は、線状降水帯による非常に激しい雨が降り続いている場合に発表され、警戒レベル4相当以上の状況で、直ちに避難することを促します。キキクルなどの情報も確認し、自ら安全な場所に避難することも重要です。

さらに読む ⇒ 気象庁出典/画像元: https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/kishojoho_senjoukousuitai.html線状降水帯の予測は本当に難しく、そのメカニズムが未解明な部分が多いという点は、驚きです。

複雑な要因が絡み合っているんですね。

毎年のように甚大な災害を引き起こす線状降水帯。

これは発達した雨雲が列をなし、長時間同じ場所を通過・停滞することで生じる現象であり、その予測は非常に難しいとされています。

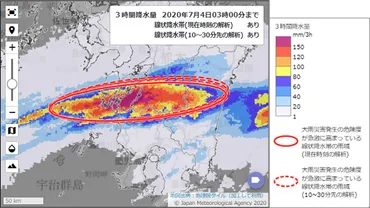

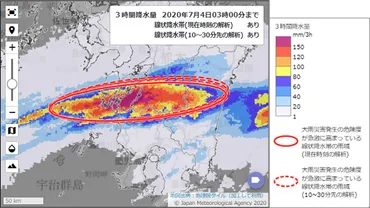

気象庁は、3時間積算降水量、形状、降水量最大値、土砂災害警戒情報などの基準を満たす場合に「顕著な大雨に関する気象情報」を発表しています。

その困難さの理由の一つは、発生メカニズムの複雑さです。

暖かく湿った空気の供給、局地的な前線、地形の影響、積乱雲の発達と線状化という流れは理解されているものの、詳細なメカニズムは未解明な部分が多く、複数の要素が複雑に絡み合っています。

なるほど、線状降水帯の予測は、まるで複雑な経営戦略みたいですね。様々な要素を分析し、将来を予測する。リスク管理も重要ってことですね!

予報を阻む要因:メカニズムの複雑さと観測の課題

線状降水帯の予報を難しくする課題は?

海上の水蒸気量把握、解像度、積乱雲メカニズム。

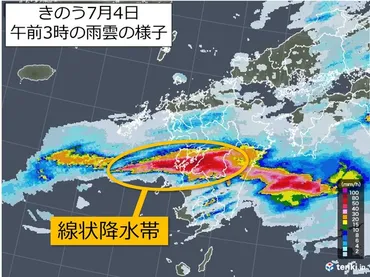

2017年の九州北部豪雨は、線状降水帯が原因で甚大な被害をもたらしました。

過去の事例から、線状降水帯の予報を難しくしている要因を探ります。

✅ 2017年の九州北部豪雨は線状降水帯が原因で、記録的な豪雨と土砂災害を引き起こした。豪雨は数時間にわたって継続し、朝倉市など広範囲に被害をもたらした。

✅ 線状降水帯は、発達した積乱雲の列が次々と発生し、長時間にわたって激しい雨を降らせる現象である。九州は水蒸気が流れ込みやすく、線状降水帯が発生しやすい地理的条件にある。

✅ 滝のような激しい雨が降ったら、気象情報を確認し、線状降水帯の動きに注意し、土砂災害などの危険がある場合は安全な場所に避難することが重要である。

さらに読む ⇒日本気象協会 tenki.jp - tenki.jp出典/画像元: https://tenki.jp/forecaster/watarumatsui/2020/07/05/8777.html海上からの水蒸気供給の把握が課題という点は、興味深いですね。

数値予報モデルの解像度も、今後の技術開発で改善されていくことに期待したいです。

線状降水帯の予報を難しくしている別の要因として、周辺の大気の3次元分布の正確な把握の難しさがあります。

特に、海上からの水蒸気供給が重要となるため、アメダスなどの観測データが少ない海上の水蒸気量の把握が課題となっています。

さらに、現在の数値予報モデルの解像度も課題です。

個々の積乱雲の発生や発達を十分に予測するためには、より詳細な解像度と積乱雲の発生メカニズムの改善が必要です。

過去の事例として、2017年7月の九州北部豪雨では、大気の状態の不安定さ、予測の難しさ、高解像度モデルの未整備などが正確な予報を困難にしました。

ほー、海上の水蒸気量とか、細かいとこまで見てるんですね!でも、過去の豪雨の例とか見ると、やっぱり予報は難しいってことだよねぇ。もっと精度上がるといいんだけど。

次のページを読む ⇒

線状降水帯から国民を守る!気象庁が予測精度向上へ。避難のタイミングを知らせる情報提供や、観測・技術開発を強化!2030年目標に、未来の防災へ。