同一労働同一賃金とは?企業と非正規雇用を守るための法改正を徹底解説?働き方改革関連法と同一労働同一賃金

働き方改革の要!「同一労働同一賃金」とは? 正社員と非正規雇用の不合理な待遇差をなくし、多様な働き方を応援する制度です。2020年・2021年施行、賃金・待遇の透明化を目指します。企業はガイドラインに基づき、待遇差の説明と改善が必須。派遣社員の待遇も改善し、より公平な社会へ。労使の信頼関係構築、優秀な人材確保にも繋がる、未来を変える制度です。

💡 同一労働同一賃金とは、同じ仕事をする人には同じ賃金を支払うという考え方で、非正規雇用の待遇改善を目的としています。

💡 企業は、基本給、賞与、各種手当、福利厚生など、あらゆる待遇において、不合理な差をなくす必要があります。

💡 派遣労働者の待遇も、派遣先との均等・均衡が重要であり、企業は、派遣元均等・均衡方式または労使協定方式を選択します。

今回の記事では、働き方改革の一環として導入された同一労働同一賃金について、制度の概要から企業の対応、そして今後の展望まで、詳しく解説していきます。

始まりの法整備と目指す未来

同一労働同一賃金って何?どんな格差をなくす制度?

不合理な待遇差を解消し、多様な働き方を実現!

2018年の法改正により、非正規雇用労働者の待遇改善が法的に義務付けられました。

この法改正は、労働者の待遇改善、企業と労働者の関係性改善を目指しています。

公開日:2019/11/03

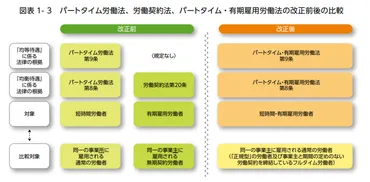

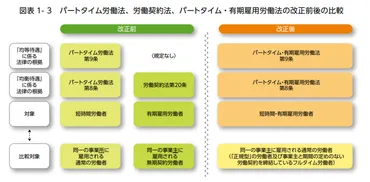

✅ 2018年6月に成立した「働き方改革関連法」により、非正規雇用労働者の不合理な待遇差を解消するための規定が盛り込まれた。

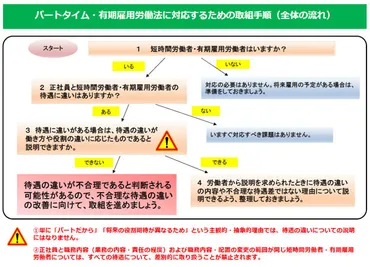

✅ 改正された「パートタイム・有期雇用労働法」と「労働者派遣法」では、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保が目指され、不合理な待遇差の判断基準や、労働者に対する待遇に関する説明義務が強化された。

✅ 今回の法改正は、短時間・有期雇用労働者と派遣労働者の待遇改善を図り、労働者から選ばれる企業となるための環境整備を目的としている。

さらに読む ⇒『資格の大原』ブログ 社労士出典/画像元: https://sharosi.j-tatsujin.com/archives/9174法改正によって、非正規雇用の労働条件が改善されることは、非常に良いことだと思います。

これにより、多様な働き方が尊重され、より多くの人々が安心して働ける環境が整備されることを期待しています。

2019年4月に施行された「働き方改革関連法」の一環として、「同一労働同一賃金」のガイドラインが導入されました。

これは、正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差を解消し、多様な働き方を実現することを目指しています。

具体的には、2020年4月(大企業)、2021年4月(中小企業)より施行され、雇用形態に関わらず同じ仕事をする労働者には同一の賃金と待遇を適用することを義務付けています。

この制度は、1990年代後半からの非正規雇用労働者の増加に伴う賃金格差の拡大や、非正規雇用労働者の賃金停滞といった課題を解決するため、非正規雇用労働者の賃金水準の改善を図り、安心して生活できる環境を整えることを目指しています。

なるほど。非正規雇用の待遇改善は、企業のイメージアップにも繋がるし、優秀な人材を確保するためにも重要だな。ただし、コストはどうなるんだ?そのあたりも詳しく教えてくれ。

同一労働同一賃金の核心と判断基準

同一労働同一賃金、どこを見るべき?待遇差の判断基準は?

業務内容、責任、役割を総合的に判断。ガイドライン参照!

同一労働同一賃金ガイドラインは、不合理な待遇差を判断するための具体的な基準を示しています。

このガイドラインは、企業が対応を進める上で非常に重要な指針となります。

公開日:2022/03/09

✅ 「同一労働同一賃金」ガイドラインは、働き方改革の一環として2020年4月(中小企業は2021年4月)に施行される改正法に対応するためのもので、不合理な待遇差をなくすための原則や具体例を示している。

✅ ガイドラインでは、基本給や賞与について、それぞれの性質に応じて、正社員と短時間・有期雇用労働者の間で不合理な差があってはならないと示している。

✅ ガイドラインは法的拘束力はないものの、今後の裁判に影響を与える可能性があり、企業は内容を意識して対応を検討する必要がある。

さらに読む ⇒タヨロウ アマノ株式会社|バックオフィスを支援する「頼れる労務ONLINE」出典/画像元: https://www.tis.amano.co.jp/hr_news/792/ガイドラインは法的拘束力はないものの、今後の裁判に影響を与える可能性があるということですね。

企業としては、ガイドラインの内容をしっかりと理解し、対応を検討する必要があるということですね。

同一労働同一賃金は、単に「同じ仕事」という解釈だけでなく、業務内容、責任、役割などを総合的に判断する必要があります。

例えば、配膳業務を行うパート労働者と店長を比較する場合、店長は配膳以外の業務や店舗運営責任を担っているため、同一労働とはみなされない可能性があります。

厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」が判断基準として用いられ、不合理な待遇差の有無を判断します。

ガイドラインは、合理性に関する指標の原則や具体例を示しています。

対象となる待遇は、基本給、賞与、各種手当、福利厚生、休暇、教育訓練など多岐にわたります。

これらの項目において、合理的な理由がない待遇差は是正の対象となります。

なるほどね〜ガイドラインは、あくまでも目安だけど、しっかり見ておかないと、後で泣きを見るってことだべ? でも、これって企業によって対応がバラバラになりそうだけど、大丈夫なのかい?

次のページを読む ⇒

同一労働同一賃金とは?企業が取り組むべき対策を解説!待遇差の理由説明、賃金規定整備、情報開示が鍵。派遣社員の待遇改善で、人材確保にも繋がる!