企業物価指数とは?わかりやすく解説!~最新の動向と消費者物価指数との関係?~2023年6月 企業物価指数、3ヶ月連続で鈍化!

日本銀行の企業物価指数(CGPI)は、企業間の価格変動を捉え、景気と金融政策を読み解く羅針盤。国内、輸出入の価格動向を月次で分析、翌月発表。2020年基準と2015年基準のデータで、物価上昇のメカニズムや消費者物価との関係性を解説。最新のCGPI速報から、今後の物価動向を探る。経済分析に不可欠な指標。

最新の企業物価指数の動向

6月の企業物価指数、伸び率鈍化の理由は?

石油・石炭製品の下落、3%台割れ。

最新の企業物価指数の動向について見ていきましょう。

2023年6月のデータをもとに、どのような変化があったのか、詳しく解説します。

品目別の動向や、今後の見通しについても触れていきます。

公開日:2025/07/10

✅ 6月の企業物価指数(CGPI)は前年比2.9%上昇し、伸び率は3ヶ月連続で鈍化、10ヶ月ぶりに3%台を割り込んだ。

✅ 品目別では、石油・石炭製品が最も押し下げに寄与し、非鉄金属や農林水産物の一部が上昇に寄与した。

✅ 日銀は、国際商品市況の動向、企業の価格設定行動、需要動向、政府の負担軽減策の影響などを注視していくとしている。

さらに読む ⇒ロイター | 経済、株価、ビジネス、国際、政治ニュース出典/画像元: https://jp.reuters.com/economy/inflation/S5NVHSDC5ZI4HGXUNLMRFQFLWI-2025-07-10/6月の企業物価指数、伸び率が鈍化しているんですね。

石油・石炭製品がマイナスに寄与したというのは、少し意外でした。

日銀の、今後の動向への注視というのも、気になるところですね。

2023年7月10日に発表された6月の企業物価指数(CGPI)速報によると、国内企業物価指数は前年比2.9%上昇しました。

これは、3ヶ月連続で伸び率が鈍化し、10ヶ月ぶりに3%台を割り込んだ結果です。

品目別では、石油・石炭製品が最も押し下げに寄与し、前月比ではマイナスとなりました。

一方、非鉄金属は、関税発動前の米国での駆け込み需要や地政学リスクの高まりにより値上がりし、農林水産物ではコメ、豚肉、鶏肉が上昇しました。

日銀の担当者は、地政学リスクや国際商品市況の動向、企業の価格設定行動、世界的な景気減速懸念、政府による負担軽減策の影響などを注視しています。

ふむふむ、なるほどね。石油とか非鉄金属とか、色んなものが影響してるってことね。あたしみたいな素人でも、ちょっとは分かってきたわ!

企業物価指数と消費者物価指数:価格差と価格転嫁

企業物価高騰、消費者物価低迷…その理由は?

企業努力によるコスト吸収と付加価値の抑制。

企業物価指数と消費者物価指数の関係について掘り下げていきましょう。

価格差が生じる背景や、価格転嫁のメカニズムなど、経済の構造を理解する上で重要なポイントを解説します。

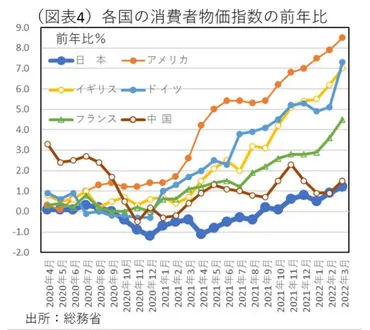

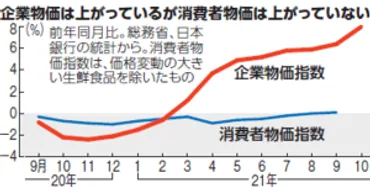

✅ 2022年4月の企業物価は高い伸びを示しているが、消費者物価の伸びは低い。この差は、賃金など付加価値部分の伸び率の低さによる。

✅ 需要段階別に価格転嫁をみると、原材料から中間財、最終財へと加工されるにつれて、価格上昇率は薄まる。これは、付加価値部分のコスト上昇が少ないため。

✅ 日本の消費者物価が海外よりも低いのは、付加価値部分の価格上昇率が低いからであり、特に賃金の上昇率が低いことが影響している。

さらに読む ⇒第一生命経済研究所TOPページ出典/画像元: https://www.dlri.co.jp/report/macro/187079.html企業物価と消費者物価の差、価格転嫁のメカニズムなど、経済の基礎を理解する上でとても重要な内容ですね。

賃金の上昇が低いことが、消費者物価の上昇を抑制する要因になっているというのは、興味深いです。

企業物価指数と消費者物価指数の関係性は、経済分析において重要な視点となります。

2022年4月には、企業物価が10.0%と高い伸びを示した一方で、消費者物価の上昇率は低く、その価格差の背景には付加価値部分の役割があります。

国内企業物価は輸入品を含む国内需要財の価格であり、その価格は川上から川下へと段階的に転嫁されるにつれて伸び率が低下します。

原材料価格の高騰が中間財、最終財へと加工される過程で、労働コストや販管費、営業利益など付加価値部分の伸び率が抑制され、消費者物価の上昇率が低くなるというメカニズムが存在します。

日本経済を旅客機に例えると、企業物価指数が上昇していても、消費者物価指数がそれほど上昇しないという状況は、企業がコスト上昇を価格に転嫁せず、企業努力で吸収しているため起こります。

企業物価指数は、消費者物価指数の先行指標として、今後の物価動向を予測する上で重要です。

価格転嫁の話は、なるほどね。企業が頑張ってコストを吸収してるってことか。ミリオネアとしては、企業の利益率を上げる方法も考えないとな!

消費者物価指数と企業物価指数の比較

物価指数、消費者と企業で何が違う?

対象となる財とサービスが異なります。

最後に、消費者物価指数と企業物価指数の比較について見ていきましょう。

それぞれの指数の違いや、経済への影響について解説します。

今後の経済動向を予測する上でも、重要な視点です。

✅ 世界的な物価上昇と国内企業物価指数の上昇について、その要因が輸入素材価格の高騰と円安にあること、消費者物価指数との差は企業が価格転嫁を控えていることを示唆していること。

✅ 18歳以下の子どもを対象とした10万円相当の給付について、所得制限を設けることで政府と公明党が合意、年収960万円以上の世帯は対象外となること。

✅ 中国共産党が習近平国家主席を毛沢東、鄧小平に並ぶ指導者と位置づける歴史決議を採択し、習氏の長期政権に向けた動きが加速していること、東芝が会社を三分割する方針を発表したこと。

さらに読む ⇒就活ニュースペーパーby朝日新聞 - 就職サイト あさがくナビ出典/画像元: https://asahi.gakujo.ne.jp/common_sense/morning_paper/detail/id=3354消費者物価指数と企業物価指数の違いが、明確に説明されていてわかりやすいですね。

企業間で取引される財の価格も含まれるという点が、消費者物価指数とは異なる点ですね。

消費者物価指数は、全国の家計が購入する財とサービスの価格変動を測定し、家計の消費構造を固定して物価変動を指数化します。

一方、企業物価指数は、企業間で取引される財の価格変動を示し、消費者に直接販売される商品だけでなく、電力、ガス、工業用水なども対象とします。

以前は「卸売物価指数」と呼ばれていましたが、2000年基準指数から名称が変更されました。

これらの指数は、経済の動向分析に役立てられ、日本銀行は賃金・物価の好循環を目指し、企業物価指数を注視しています。

ふむふむ、消費者物価指数と企業物価指数って、目的が違うんだね。経済分析に役立てられるっていうのは、なんだか面白いわね!

本日は、企業物価指数について様々な角度から解説しました。

経済の現状を理解する上で、重要な情報がたくさんありましたね。

💡 企業物価指数は、景気や金融政策を理解するための重要な指標である。

💡 最新のデータでは、企業物価指数の伸び率は鈍化傾向にある。

💡 消費者物価指数との比較や、価格転嫁のメカニズムも重要である。