令和のコメ騒動の真相:価格高騰の要因と食料安全保障への影響は?2024年コメ価格高騰の複合的要因と、今後の展望

2024年、コメ価格高騰と品薄が「令和のコメ騒動」を再燃!猛暑と買い占め、減反政策が引き金に。都心では価格が1.68倍に。備蓄米放出も、根本原因は複雑。供給構造の変化、インバウンド需要、そして農家の高齢化…食料自給率低下の危機。事態打開のカギは、2024年産米の作柄と政府の対策、そして持続可能なコメ農業の確立にある。

2024年産の米の状況と、過去の価格高騰との比較

2024年コメ高騰の原因は?過去の米騒動との違いは?

供給不足約30万トン。需給ギャップは小さめ。

2024年産のコメの状況と、過去の価格高騰事例を比較します。

2024年産のコメの作柄は良好ですが、価格は高騰しています。

過去の事例と比較しながら、その要因を探っていきましょう。

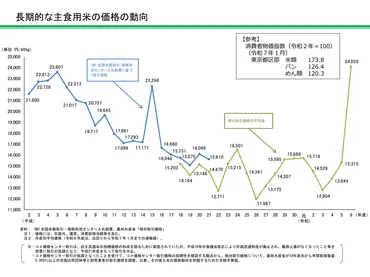

✅ 農林水産省発表によると、2024年産米の2025年1月の相対取引価格は2万5927円/玄米60kgと、12月を上回り過去最高を記録。1993年の「平成の米騒動」の年平均価格も上回った。

✅ 米価高騰の要因として、夏の品薄による集荷競争に加え、光熱費・肥料代の高騰でJAが農家に支払う概算金が上昇している影響も大きい。

✅ 2024年産米の予想収穫量は679.2万トンと2023年産より増加の見込みだが、九州や中国地方の高温やカメムシの影響で、作況指数はやや下方修正された。

さらに読む ⇒ツギノジダイ|中小企業の事業承継や経営課題の解決に役立つメディア出典/画像元: https://smbiz.asahi.com/article/155156102024年産のコメの作況は良好なのに、価格が高騰しているのは興味深いですね。

隠匿や家庭内ストックの増加なども、影響しているんですね。

2024年産のコメの作況指数は101と良好で、生産量も増加しています。

しかし、一部の転売業者による隠匿や、消費者の家庭内ストックの増加が問題の一因として考えられます。

2024年産のコメの品質改善により消費者の購入意欲が増し、家庭内ストックが増加傾向にあります。

過去のコメ高騰事例として、1993年の「平成の米騒動」と2003年のケースがあり、それぞれ異常気象による供給量の大幅な減少が引き金となりました。

今回のコメ価格高騰は、過去の事例と比較して需給ギャップはそれほど大きくないものの、約30万トン程度の供給不足が発生しています。

政府の備蓄米放出と、今後の2024年産米の作柄と供給量によって、価格の動向が大きく左右されると考えられます。

農林水産省は備蓄米放出を発表し、2024年のコメ価格高騰の要因を分析しています。

2024年産のコメは、作況指数が良いのに値段が高いって、なんか変だよね?転売ヤーとか、何か裏があるんじゃないの?

価格高騰と下落がもたらす影響:生産者と消費者の視点

米価格高騰で何が起きている?家計と農家への影響は?

価格高騰で家計圧迫、農家もジレンマに。

コメ価格高騰が、生産者と消費者にどのような影響を与えるのか、見ていきましょう。

価格高騰は、家計への圧迫、米離れを加速させる可能性があります。

一方で、農家にとっては収入増となる面も。

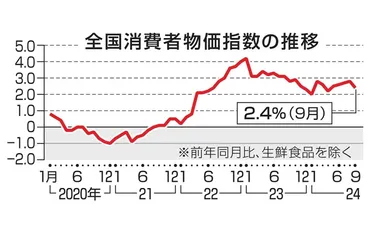

✅ 9月の全国消費者物価指数で、コメ類が49年ぶりとなる44.7%の上昇を記録しました。

✅ コメの高騰は、昨夏の猛暑による生育不良と2024年産米の生産コスト増加が主な要因です。

✅ 生鮮食品を除く食料全体は3.1%上昇し、国産豚肉やチョコレートなども値上がりしましたが、電気代とガス代の伸び率は政府補助金により鈍化しました。

さらに読む ⇒マイナビ農業-就農、農業ニュースなどが集まる農業情報総合サイト出典/画像元: https://agri.mynavi.jp/2024_10_21_286009/コメの価格高騰は、消費者と生産者双方に影響を与えるんですね。

価格下落による農家経営の悪化も、懸念材料ですね。

米の価格高騰と品薄が問題となり、政府は備蓄米の放出に踏み切っています。

2024年4月には、5kgあたり約4217円と、前年の2倍に価格が上昇し、サトウ食品が一部パックごはんの販売を停止するなど、影響が出ています。

価格高騰は消費者の家計を圧迫し、米離れを加速させる可能性があります。

一方、農家にとっては収入増となるものの、肥料や燃料などの生産資材価格の高騰によって経営を圧迫するというジレンマも存在します。

価格下落は農家経営を悪化させ、生産意欲の減退や農家減少を加速させる可能性があります。

価格高騰は消費者には大打撃だけど、農家にとってはチャンスでもある。でも、資材価格の高騰で相殺される部分もあるんだな。バランスが大事だ。

今後の展望と課題:食料安全保障と持続可能な農業

米不足の根本原因は何?価格変動リスクを高める要因は?

高齢化と後継者不足による生産基盤の脆弱化。

今後の展望と課題についてです。

食料安全保障と持続可能な農業の観点から、日本のコメ農業が抱える課題と、今後の展望について考察します。

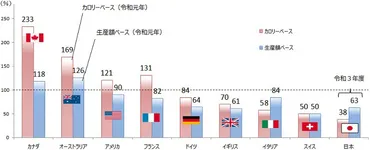

✅ 食料安全保障とは、食料の安定供給を確保することで、お米は国内で自給可能な穀物として、食料安全保障において重要な役割を担う。

✅ 日本ではお米の消費量が減少している一方、世界では需要が増加しており、世界情勢の変動により食料安全保障への危機感が高まっている。

✅ 食料自給率の向上には、国民がお米を食べる量を増やすことが効果的であり、お米の消費は国内の食料生産を支え、食料インフラを強化することに繋がる。

さらに読む ⇒農林水産省ホームページ出典/画像元: https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/okome_majime/content/food.html食料安全保障のためには、持続可能な農業の構築が不可欠なんですね。

高齢化と後継者不足は、深刻な問題ですね。

2022年以降、米の需要は供給を上回る状況が続いています。

その要因として、インバウンド需要の増加と、南海トラフ地震臨時情報などの報道をきっかけとした買い占めによる価格高騰が挙げられます。

今後の見通しについては、政府の備蓄米放出や今後の動向を注視する必要があります。

1970年から2020年にかけて、米農家数が7割以上減少したように、高齢化と後継者不足による生産基盤の脆弱化が、価格変動リスクを高める根本原因です。

食料安全保障の観点から、日本のコメ農業は、持続可能な生産体制の構築が急務となっています。

食料自給率を上げるって、大事なことだよね。でも、そのためには、若い人が農業に興味を持つような、魅力的な産業にしないと!

今回の記事では、コメ価格高騰の背景にある様々な要因を解説しました。

食料安全保障と持続可能な農業の重要性を改めて認識しました。

💡 コメ価格高騰は、複合的な要因が複雑に絡み合って発生している。

💡 減反政策は、食料自給率の向上を阻害する要因の一つである。

💡 食料安全保障のためには、持続可能な農業の構築が不可欠である。