令和のコメ騒動の真相:価格高騰の要因と食料安全保障への影響は?2024年コメ価格高騰の複合的要因と、今後の展望

2024年、コメ価格高騰と品薄が「令和のコメ騒動」を再燃!猛暑と買い占め、減反政策が引き金に。都心では価格が1.68倍に。備蓄米放出も、根本原因は複雑。供給構造の変化、インバウンド需要、そして農家の高齢化…食料自給率低下の危機。事態打開のカギは、2024年産米の作柄と政府の対策、そして持続可能なコメ農業の確立にある。

💡 コメ価格高騰の背景には、複合的な要因が絡み合っている。

💡 減反政策が食料自給率に与える影響と、構造的な問題点。

💡 2024年産のコメの状況と、過去の価格高騰事例との比較。

今回の記事では、最近話題のコメの価格高騰について、複合的な要因、過去の事例との比較、今後の展望などを詳しく解説していきます。

令和のコメ騒動の始まり:複合的な要因と消費者の動揺

2024年コメ騒動、なぜ起きた?主な原因を教えて!

猛暑、買い占め、供給減、価格高騰など複合的な要因。

皆様、本日は「令和のコメ騒動」について掘り下げていきます。

コメ価格高騰の背景には、様々な要因が複雑に絡み合っています。

2024年のコメ価格高騰の真相に迫りましょう。

✅ この記事は、2024年10月25日に公開された物価に関する記事である。

✅ 記事は中部地方の農林水産に関する内容で、会員限定で公開されている。

✅ 詳細を読むには、ログインまたは会員登録が必要である。

さらに読む ⇒中日BIZナビ出典/画像元: https://biz.chunichi.co.jp/news/article/10/92743/なるほど、コメ価格高騰の要因は多岐にわたるんですね。

猛暑による品質低下や、買い占めなど、様々な要因が影響しているようです。

卸売業者の動きも、価格に影響を与えているんですね。

2024年8月、コメ不足と価格高騰が深刻化し、「令和のコメ騒動」が再燃しました。

この事態は、2023年の猛暑によるコメの品質低下と、南海トラフ地震に関する情報や台風被害への懸念から買い占めが加速したことが大きな要因です。

2024年12月には、東京都区部におけるコシヒカリ5kgの店頭小売価格が、前年同月比で1.68倍に達しました。

この価格高騰は、2022年以降の穀物価格上昇傾向、2023年産のコメの供給量減少、需要増加といった複合的な要因が影響しています。

特に、卸売業者が品質低下を見越して多めに調達したことも需要増の一因と考えられます。

報道では「消えた21万トン」と伝えられましたが、その真相は複雑です。

コメの流通構造の多様化により、農協を経由しない農家からの直接販売が増加しているため、農協の集荷量の減少を、そのままコメ不足と結びつけるのは、ミスリードです。

消費者の買い占めによる品不足は、過去のマスク不足と同様の現象であり、店頭に十分なコメが供給されれば、事態は落ち着き、在庫調整が進む可能性があります。

なるほど、コメ不足の原因は複合的で、単純な供給不足だけではないんですね。消費者の不安を煽る情報も、価格高騰を助長している可能性がありますね。的確な情報分析が重要ですね!

減反政策と食料自給率への影響:構造的な問題

コメ不足の原因は?減反政策がもたらす影響とは?

減反政策がコメ不足と価格高騰を招いています。

コメ不足の根本原因の一つとして、減反政策が挙げられます。

この政策が、食料自給率の向上を阻害しているという指摘もあります。

減反政策と食料自給率の関係について、詳しく見ていきましょう。

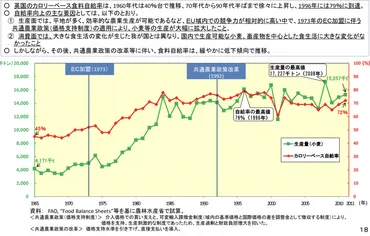

✅ 英国の食料自給率向上の要因として、小麦の生産量の大幅な拡大があり、日本も同様に主食である米の生産量を増やすことが食料自給率向上の鍵となる可能性がある。

✅ 日本では、減反政策により米の作付け面積と収穫量が抑制されてきたが、これは食料自給率よりも減反を重視する農政の結果であると論じられており、減反政策の完全廃止と米の生産量増加が提言されている。

✅ 米の輸出には追い風が吹いているものの、減反政策の名残や、輸出業者の自由な商活動に支障を来す制度上の課題も存在し、食料安全保障の観点からも減反政策の抜本的な見直しが求められている。

さらに読む ⇒流域環境防災研究所 – 元河川技術者が、矢作川下流域の地理・歴史・文化、環境そして防災なんかを語ります。生活術やニュース雑感も。出典/画像元: https://motosanhomepage.com/2022/11/20/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E9%A3%9F%E6%96%99%E8%87%AA%E7%B5%A6%E7%8E%87%EF%BC%93%EF%BC%97%EF%BC%85%E3%80%81%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%82%84%E3%81%B0%E3%81%84%E3%81%AE%EF%BC%9F%EF%BC%88%EF%BC%92/減反政策が食料自給率を低下させているとは、驚きです。

食料需要の非弾力性や、インバウンド需要の増加など、様々な要素が絡み合っているんですね。

コメ不足の根本原因の一つとして、減反政策が挙げられます。

これは、需要ギリギリの生産に留めることで、わずかな需給変動でも価格高騰を招きやすい状況を作り出しています。

農林水産省は、食料自給率向上を阻害する減反政策を推進しており、結果的に消費者と納税者に負担を強いることになっています。

過去のコメ騒動も、減反政策が潜在的な生産量を抑制したことが、供給不足を招いた根本原因です。

食料需要は非弾力的な性質を持つため、供給の僅かな変動が価格に大きく影響します。

また、インバウンド需要の増加のように、需要が増加しても生産量をすぐに増やせないという供給側の制約も、問題を複雑にしています。

2021年産の米価暴落と、新型コロナウイルス感染症の影響による業務用米の需要減少も、その後の離農者の増加を招き、食料自給率を低下させる要因となりました。

減反政策が食料自給率を阻害しているとは、まさに目から鱗だね!もっと大胆な政策転換が必要なんじゃない?食料安全保障のためにも!

次のページを読む ⇒

2024年産コメ価格高騰!良好な作況でも供給不足?備蓄米放出と今後の動向を徹底分析。食料安全保障の危機と、持続可能なコメ農業への課題。