BCP対策とトヨタの取り組み:災害に強い企業と社会を作るには?サプライチェーン、防災対策、トヨタの取り組み

東日本大震災は、自動車業界にBCP(事業継続計画)の重要性を突きつけた。サプライチェーンの強靭化、トヨタの事例、そして共助の精神が、今後の防災対策の鍵となる。半導体不足や災害リスクを踏まえ、BCPはもはや必須。自社だけでなく、地域社会との連携も重要だ。停電時の電力供給を目指すトヨタとHondaの取り組み、車中泊避難のリスクと対策など、具体例から学ぶBCP再考のすすめ。

防災対策とBCP:事前の備えと災害対応の強化

企業の防災、BCP強化の要点は?

事態に応じたBCP策定とPDCAサイクル運用。

企業における防災対策とBCPの強化は急務です。

内閣府のガイドラインを参考にしながら、具体的な対策と、BCP策定のポイントを解説します。

✅ 東日本大震災や熊本地震を受け、企業における防災対策とBCP(事業継続計画)強化の重要性が増しており、株式会社エス・ピー・ネットワークでも関連の相談や業務受注が増加している。

✅ BCPは、元々はITやデータマネジメントの一環として英国で提唱され、アメリカ同時多発テロの事例を経て注目された。日本では、地震や津波による社会インフラへの影響を考慮した、より広範な対策が求められている。

✅ BCP策定においては、内閣府の『事業継続ガイドライン』を参考に、緊急事態への対応や情報開示体制の整備など、多岐にわたる対策を検討する必要がある。

さらに読む ⇒BUSINESS LAWYERS - 企業法務の実務ポータル出典/画像元: https://www.businesslawyers.jp/articles/179緊急事態への対応や事業継続リスクマネジメントが重要ですね。

トヨタの熊本地震での対応を参考に、PDCAサイクルを回すというのも、わかりやすいです。

企業における防災対策とBCPの強化は、南海トラフ地震や首都直下地震のリスクが高まる中で、ますます重要性を増しています。

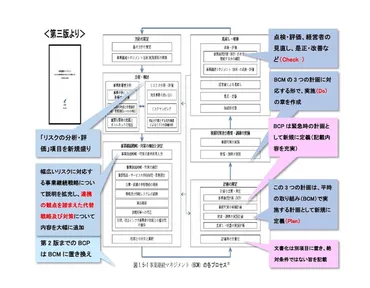

内閣府の事業継続ガイドライン第三版を参考に、緊急事態対応の考え方やJISQ22320に基づいた指揮・統制プロセスが重要です。

BCPは、被害(事態)の把握、自社の資源把握、対応策の検討、復旧方法の策定という流れで策定されます。

事業継続に向けた戦略を「事業継続リスクマネジメント」とし、事態に応じたBCP策定と実行が重要です。

PDCAサイクルで、事前のリスク評価から、緊急時のBCP策定、実行、効果測定までを回す必要があります。

熊本地震におけるトヨタ自動車のBCPを例に、部品供給の状況に応じて生産ラインを停止し、段階的に再開するという対応を参考にできます。

情報開示体制の重要性も、BCPにおける重要な要素です。

BCPって、なんか難しそうだけど、内閣府のガイドラインとか参考にすれば、うちの会社でもできそうかしら?でも、専門家の意見も聞きたいわね。

トヨタの取り組み:災害時の給電車活用と車中泊避難のリスク対策

トヨタ、災害時の給電車と車中泊避難のリスク、対策とは?

給電と車中泊リスク対策を紹介、実証実験も!

トヨタの災害時の給電車活用と車中泊避難のリスク対策について、詳しく見ていきましょう。

具体的な取り組みと、その背景にある考え方を解説します。

✅ トヨタとHondaは、災害時の電力供給を目指し、燃料電池バスと外部給電器などを組み合わせた移動式発電・給電システム「Moving e」を構築し、実証実験を開始。

✅ 「Moving e」は、災害時に被災地へ電力供給を行うだけでなく、平常時にもイベントなどで活用できる「フェーズフリー」なシステムとして設計されている。

✅ 実証実験では、燃料電池バス「CHARGING STATION」を電源とし、可搬型バッテリーなどを活用して最大約490kWhの電力供給を目指す。

さらに読む ⇒トヨタ自動車株式会社 公式企業サイト出典/画像元: https://global.toyota/jp/newsroom/corporate/33598919.htmlトヨタとHondaの連携による移動式発電・給電システム「Moving e」の実証実験、素晴らしいですね。

災害時に停電を乗り越えるだけでなく、イベントでも活用できる「フェーズフリー」なシステムというのも、魅力的です。

2023年の「ぼうさいこくたい」において、トヨタは災害時の給電車活用と車中泊避難のリスクと対策についてプレゼンテーションを行いました。

トヨタは、ハイブリッド車、PHEV、FCEVなど様々な車種が給電車として活用できることを説明し、自治体との連携による「災害時の給電車派遣訓練」を実施しています。

さらに、車中泊避難のリスクと対策に関する啓発活動も行い、エコノミークラス症候群の予防策として、足を伸ばして休む、水分補給、適度な運動、着圧ソックスの使用などを紹介しました。

トヨタとHondaは、災害時の電力供給を目指し、移動式発電・給電システム「Movinge」の実証実験を開始しました。

このシステムは、燃料電池バス「CHARGINGSTATION」(トヨタ)と、可搬型外部給電器、可搬型バッテリー(Honda)を組み合わせたもので、停電時に被災地へ電気を供給すると共に、平常時にはイベントなどで活用できる「フェーズフリー」なシステムです。

この取り組みはSDGsへの貢献も目指しています。

トヨタの給電車の活用、これはまさにミリオネアの発想!平常時にも使えるってのは、すごいビジネスチャンス。自治体との連携で、もっと広がりそうだな!

未来への展望:共助の精神と持続可能な社会の実現

震災復興で重要な精神は?

自助努力と共助の精神

未来の社会を支えるために、企業ができること、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを紹介します。

✅ トヨタバッテリーは、車載用バッテリーの開発・生産を通じて、SDGs(持続可能な開発目標)に取り組み、高い安全性と高品質なバッテリーを提供することでCO₂削減に貢献しています。

✅ 従業員のSDGsへの理解を深めるため、e-ラーニングやセミナーを実施、SDGsマガジンを発行しています。また、SDGsへの貢献を可視化するために、業務ツールにロゴを明記し、従業員は個人の目標を宣言しています。

✅ 事業活動を通じた地球環境への貢献、地域へのボランティア活動、サステナブルな職場づくりなど、具体的なSDGsの取り組みを実践し、持続可能な未来を築くことを目指しています。

さらに読む ⇒トヨタバッテリー 公式note出典/画像元: https://note.toyota-battery.com/n/n8a83ac911b86トヨタバッテリーのSDGsへの取り組み、素晴らしいですね。

企業全体でSDGsの理解を深め、具体的な行動に移しているのが素晴らしいです。

震災復興においては、福島県の事例に見られるように、民間による共助の重要性が再認識されています。

企業は、自社のBCPを見直すだけでなく、業界全体や地域社会との協働も視野に入れ、あらゆる自然災害に対する防災計画を策定する必要があります。

最終的に、自助努力だけでなく、共助の精神が、今後のBCP遂行において重要となります。

トヨタは、安全で環境に優しく、誰もが参画できる社会を目指し、モビリティカンパニーへの変革を進めています。

これらの取り組みは、持続可能な開発目標(SDGs)への貢献を目指し、未来の社会の安心と安全を支える基盤となります。

やっぱり、最後は共助の精神よね!私たちも、地域のために何かできること、考えなきゃね。

本日の記事を通じて、BCP対策の重要性、そして、企業が果たすべき役割について理解を深めることができました。

💡 BCPは、サプライチェーンの強靭化と事業継続に不可欠である。

💡 BCP策定には、事前の準備と、緊急時の迅速な対応が求められる。

💡 トヨタの取り組みは、災害に強い社会の実現に貢献している。