育児休業制度と女性活躍推進、最新情報と課題解決への道を探る?育児・介護休業法改正と女性役員登用促進、企業の取り組み

男性育休、取得率40.5%!でも課題も。政府は「共育トモイクプロジェクト」で、男性の育児参加を後押し。柔軟な休暇取得を可能にする法改正も!企業は制度理解を深め、労働者は夫婦で話し合って活用を。2025年目標達成へ、育児しやすい社会を目指そう!

育児休業制度の徹底解説

2022年改正育児休業!パパ育休、何が変わった?

最大4週間を2回に分割取得、1歳までの育休とは別!

育児休業制度の詳細について解説します。

法改正によって、どのような変更点があったのでしょうか。

公開日:2022/09/30

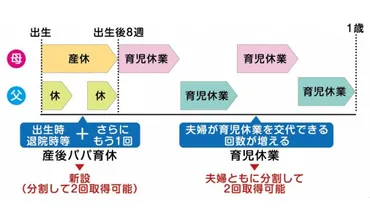

✅ 育児・介護休業法が改正され、10月1日から「産後パパ育休」と「育児休業の分割取得」が導入されます。産後パパ育休は、出生後8週間以内に4週間まで、分割して2回取得可能で、就業も一部認められます。

✅ 育児休業は、分割して2回取得できるようになり、1歳以降の再取得も特別な事情があれば可能になります。

✅ 4月1日の改正では、育児休業取得を促進するための措置が事業主に義務付けられ、妊娠・出産を申し出た労働者への制度周知と取得意向確認が必須となりました。

さらに読む ⇒Impress Watch出典/画像元: https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/1443819.html「産後パパ育休」や分割取得の導入など、育児休業制度は大きく変わりましたね。

従業員にとっては使い勝手が向上する一方で、制度は複雑になっています。

企業側の対応も重要ですね。

育児休業制度は、2022年10月の法改正により、大きく変化しました。

「産後パパ育休」は、出生後8週間以内に最大4週間(28日)を2回に分けて取得できる制度で、これは1歳までの育児休業とは別に利用できます。

原則として休業開始の2週間前までに申し出る必要がありますが、労使協定の内容によっては1ヶ月前までとなる場合があります。

従来からある「育児休業」と「産後パパ育休」を組み合わせることで、より柔軟な育児休業の取得が可能になります。

また、1歳までの育児休業は、男女ともに2回まで分割して取得できるようになりました。

さらに、1歳以降の育児休業中に、他の子の産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業、または新たな育児休業が開始され、その後対象の子が死亡等した場合、育児休業を再取得することも可能になりました。

これらの制度を理解し、夫婦で話し合いながら活用することが重要です。

育児・介護休業法の改正は、従業員にとって使い勝手が向上する一方で、内容が複雑になっています。

企業は、実務担当者への正確な制度理解と従業員への説明が求められ、就業規則や育児休業規程の見直し、場合によっては労使協定の締結も行う必要があります。

うーん、なんか難しくなってるわね。これじゃあ、ちゃんと理解して活用できるか心配だわ。企業もちゃんと説明してくれないと困るわね。

女性活躍推進に向けた取り組み

女性役員登用、企業は何をすれば?

行動計画策定、事例集参照、両立支援体制整備。

女性活躍推進に向けた取り組みについて見ていきましょう。

女性役員の登用は、企業にとってどのような意味があるのでしょうか。

✅ 女性役員の登用促進は、企業の持続的成長と社会全体の活性化に不可欠であり、政府や東証も目標設定や制度整備を進めている。

✅ 2024年時点での上場企業の女性役員比率は上昇傾向にあり、東証プライム市場上場企業では15.6%となっている。女性役員不在の企業も減少している。

✅ 業種別の女性役員比率ランキングが示されており、水産・農林業、建設業、食料品、医薬品などの業種で高い比率がみられる。

さらに読む ⇒内閣府男女共同参画局出典/画像元: https://www.gender.go.jp/policy/mieruka/company/yakuin.html女性役員の登用促進に向けた資料公開、具体的な事例紹介が行われていますね。

厚生労働省による就業継続支援の強化も重要ですね。

内閣府男女共同参画局は、女性役員の登用を促進するための資料を公開しています。

具体的には、「女性役員登用に向けた行動計画と取組事例集」で目標設定から計画策定・実践までのポイントと事例を紹介し、「企業で活躍する女性リーダーからのメッセージ~ロールモデル集~」では、女性役員・管理職のキャリアパスや経験談を掲載しています。

さらに、「令和6年度企業の役員に占める女性割合、女性役員登用目標の設定及び行動計画の策定状況等に関する調査研究報告書」も公開し、女性活躍推進の状況を詳細に報告しています。

厚生労働省も、女性の就業継続を支援するための措置を講じています。

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」に関する通達を発出し、治療と就業の両立支援対策の強化をしています。

事業主は、労働者の治療と就業の両立を支援するための体制整備に努める必要があります。

女性役員の登用、いいね!うちの会社でも、もっと女性が活躍できるような環境を作らないと、時代に取り残されちまう。政府や東証の動きも、しっかりチェックしないとな。

未来へ向けた展望

男性育休増へ、何が必要?企業の課題と政府の目標は?

制度周知、環境整備、取得率50%目指す!

未来へ向けた展望について考えていきましょう。

今後の育児休業制度、女性活躍推進はどうなっていくのでしょうか?。

✅ この記事は会員限定であり、ログインまたは登録すると続きが読める。

✅ 記事のテーマは「働き方・多様性」「中小企業」「雇用」などである。

✅ 中日BIZナビ会員になると、すべての記事が読み放題、経済ニュースレターの購読、記事表示のパーソナライズなどの特典がある。

さらに読む ⇒中日BIZナビ出典/画像元: https://biz.chunichi.co.jp/news/article/10/87779/518/男性の育児休業取得率向上は喜ばしいですが、課題も多く、今後の取り組み強化が重要ですね。

企業、労働者の意識改革も必要不可欠です。

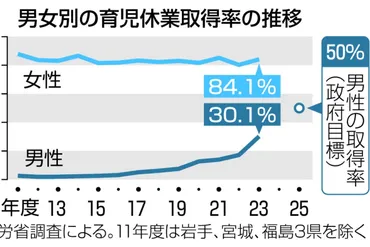

育児・介護休業法の改正や、政府、厚生労働省の積極的な取り組みにより、男性の育児休業取得率は向上傾向にあります。

しかし、取得期間の偏り、中小企業における取得率の課題、希望通りの期間を取得できない現状など、解決すべき課題も多く存在します。

「共育トモイクプロジェクト」の推進、制度の詳細な周知、企業における制度の適切な運用、そして、労働者の意識改革が重要です。

企業は、法改正に対応し、従業員が安心して育児休業を取得できる環境を整備する必要があります。

また、夫婦で育児休業制度について理解し、活用することで、より豊かな育児生活を送ることが期待できます。

政府は2025年度までに男性の育児休業取得率を50%にすることを目指しており、今後も取り組みが強化されるでしょう。

これからの時代は、もっと柔軟な働き方が求められるんじゃないかな?育児休業も、もっと当たり前になってほしいよね!企業も変わらなきゃ、優秀な人材は集まらないよ!

育児休業制度の最新情報と、女性活躍推進の取り組みについて解説しました。

今後の制度改正や企業の対応に注目していきましょう。

💡 男性の育児休業取得率向上、課題、今後の取り組みについての解説。

💡 共育トモイクプロジェクト、育児休業制度の変更点、企業の対応の重要性。

💡 女性活躍推進、女性役員登用の促進、企業の取り組み、今後の展望。